Rubens' Liebesgarten.

55

Wenn aus solchen Anregungen und Anfängen das venezianische Genrebild dieser Art hervor-

gegangen ist, so wird dies kein Kunstfreund jemals bedauern können. Ein stilles Beisammensein

v°n jungen, schönen Menschen, teils nackt, teils in prächtiger Modetracht, meist beim Klange der

Laute oder Hirtenflöte, wird in solchen Bildern geschildert, in dem berühmten Hauptwerke der

Gattung, Giorgiones ländlichem Konzert im Louvre, oder in den Gemälden von Nachahmern, wie

Cariani und Bonifazio, beim Lord Lansdowne, in der Lochisschen Sammlung in Bergamo, in der

Nationalgalerie zu London und in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in

Wien. Obwohl hier nur höchst selten Zärtlichkeiten zwischen den beiden Geschlechtern zu finden

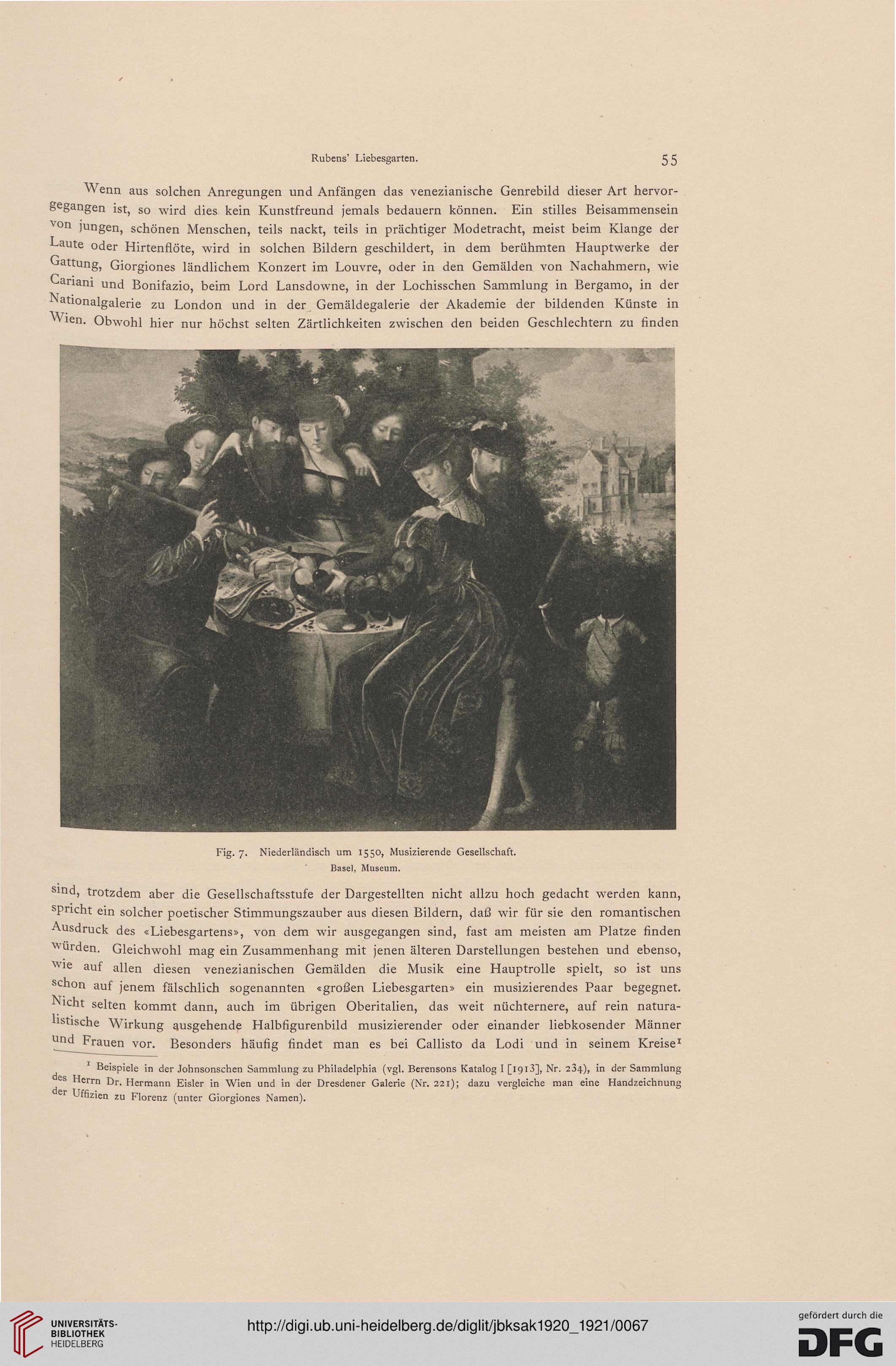

Fig. 7. Niederländisch um 1550, Musizierende Gesellschaft.

Basel, Museum.

Slnd, trotzdem aber die Gesellschaftsstufe der Dargestellten nicht allzu hoch gedacht werden kann,

spricht ein solcher poetischer Stimmungszauber aus diesen Bildern, daß wir für sie den romantischen

Ausdruck des «Liebesgartens», von dem wir ausgegangen sind, fast am meisten am Platze finden

* Ul"den. Gleichwohl mag ein Zusammenhang mit jenen älteren Darstellungen bestehen und ebenso,

Wle auf allen diesen venezianischen Gemälden die Musik eine Hauptrolle spielt, so ist uns

schon auf jenem fälschlich sogenannten «großen Liebesgarten» ein musizierendes Paar begegnet.

Nicht selten kommt dann, auch im übrigen Oberitalien, das weit nüchternere, auf rein natura-

listische Wirkung ausgehende Halbfigurenbild musizierender oder einander liebkosender Männer

^^FVauen vor. Besonders häufig findet man es bei Callisto da Lodi und in seinem Kreise1

^ 1 Beispiele in der Johnsonschen Sammlung zu Philadelphia (vgl. Berensons Katalog I [1913], Nr. 234), m der Sammlung

CS ^errn Dr. Hermann Eisler in Wien und in der Dresdener Galerie (Nr. 221); dazu vergleiche man eine Handzeichnung

der Uffi

z'en zu Florenz (unter Giorgiones Namen).

55

Wenn aus solchen Anregungen und Anfängen das venezianische Genrebild dieser Art hervor-

gegangen ist, so wird dies kein Kunstfreund jemals bedauern können. Ein stilles Beisammensein

v°n jungen, schönen Menschen, teils nackt, teils in prächtiger Modetracht, meist beim Klange der

Laute oder Hirtenflöte, wird in solchen Bildern geschildert, in dem berühmten Hauptwerke der

Gattung, Giorgiones ländlichem Konzert im Louvre, oder in den Gemälden von Nachahmern, wie

Cariani und Bonifazio, beim Lord Lansdowne, in der Lochisschen Sammlung in Bergamo, in der

Nationalgalerie zu London und in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in

Wien. Obwohl hier nur höchst selten Zärtlichkeiten zwischen den beiden Geschlechtern zu finden

Fig. 7. Niederländisch um 1550, Musizierende Gesellschaft.

Basel, Museum.

Slnd, trotzdem aber die Gesellschaftsstufe der Dargestellten nicht allzu hoch gedacht werden kann,

spricht ein solcher poetischer Stimmungszauber aus diesen Bildern, daß wir für sie den romantischen

Ausdruck des «Liebesgartens», von dem wir ausgegangen sind, fast am meisten am Platze finden

* Ul"den. Gleichwohl mag ein Zusammenhang mit jenen älteren Darstellungen bestehen und ebenso,

Wle auf allen diesen venezianischen Gemälden die Musik eine Hauptrolle spielt, so ist uns

schon auf jenem fälschlich sogenannten «großen Liebesgarten» ein musizierendes Paar begegnet.

Nicht selten kommt dann, auch im übrigen Oberitalien, das weit nüchternere, auf rein natura-

listische Wirkung ausgehende Halbfigurenbild musizierender oder einander liebkosender Männer

^^FVauen vor. Besonders häufig findet man es bei Callisto da Lodi und in seinem Kreise1

^ 1 Beispiele in der Johnsonschen Sammlung zu Philadelphia (vgl. Berensons Katalog I [1913], Nr. 234), m der Sammlung

CS ^errn Dr. Hermann Eisler in Wien und in der Dresdener Galerie (Nr. 221); dazu vergleiche man eine Handzeichnung

der Uffi

z'en zu Florenz (unter Giorgiones Namen).