7?

Gustav Glück.

Veränderungen der Bewegungen der Hände des Kavaliers ebensowohl wie des Amors auf dem

Rothschildschen Bilde scheint uns eine platte Art des Deutlichmachens zu liegen, die eher einem

Kopisten als einem sein eigenes Original wiederholenden Künstler ähnlich sieht.

Während auf dem Madrider Bilde auch die beiden ersten Paare an die folgenden ziemlich eng

herangerückt und mit ihnen durch Überschneidungen verbunden erscheinen, sind sie auf dem

Rothschildschen durch einen förmlichen Einschnitt von den übrigen Gruppen getrennt, die, von

Überschneidungen der ersten völlig frei, mehr in den Hintergrund und weiter nach rechts ge-

stellt sind. Der Riß in der Komposition wird noch deutlicher dadurch, daß diese weiteren

Gruppen gedrängter angeordnet

sind als auf dem Madrider Bilde,

dessen edle Ebenmäßigkeit in der

Komposition gänzlich umgestoßen

ist. Ziemlich genau stimmt die

Gruppe der drei Frauen nebst

dem Lautenspieler, obwohl mehr

nach hinten gerückt und daher

. JÄjlf'^Hjk kleiner gebildet, mit der des

Madrider Gemäldes überein; nur

die drei Amoretten sind anders

Hteta. 3 in der Bewegung und auch zarter,

schlanker, wenn man will, lieb-

licher in den Formen geworden,

obwohl ihre Funktion im allge-

meinen dieselbe geblieben ist.

Gänzlich verändert sind die drei

letzten Gestalten des Madrider

Bildes, die sich herabneigende

Dame, die mit dem Fächer und

ihr Kavalier: an ihrer Stelle er-

scheinen auf dem Rothschildschen

Bilde sechs Personen, vier Damen

und zwei Herren. Die sich herab-

neigende Dame, die von der auf

dem Boden sitzenden zum Platz-

nehmen eingeladen wird, ist frei-

lich noch vorhanden, doch hält

sie in der Rechten einen Fächer,

der dem im Schöße der Sitzen-

den ruhenden Amor so nahe kommt, daß es fast aussieht, als solle der schmollende Knabe ge-

züchtigt werden,1 eine Deutung, die sicherlich über Rubens' und seiner Schüler Absichten als

Genremaler hinausgehen würde. Im übrigen ist aber hier diese Gestalt stark überschnitten von

der einer zweiten Dame, die sich tief zu einem Kavalier hinabbeugt, der sich auf den Steinfliesen

des Bodens niedergelassen hat und sich mit ihrer Hilfe scheint aufrichten zu wollen. Hinter dieser

Gruppe sieht man eine junge Frau mit Federhut und auf der Brust zusammengelegten Händen,

von denen die rechte einen Fächer hält, eine Gestalt, die wir, obwohl sie etwas eingezwickt und

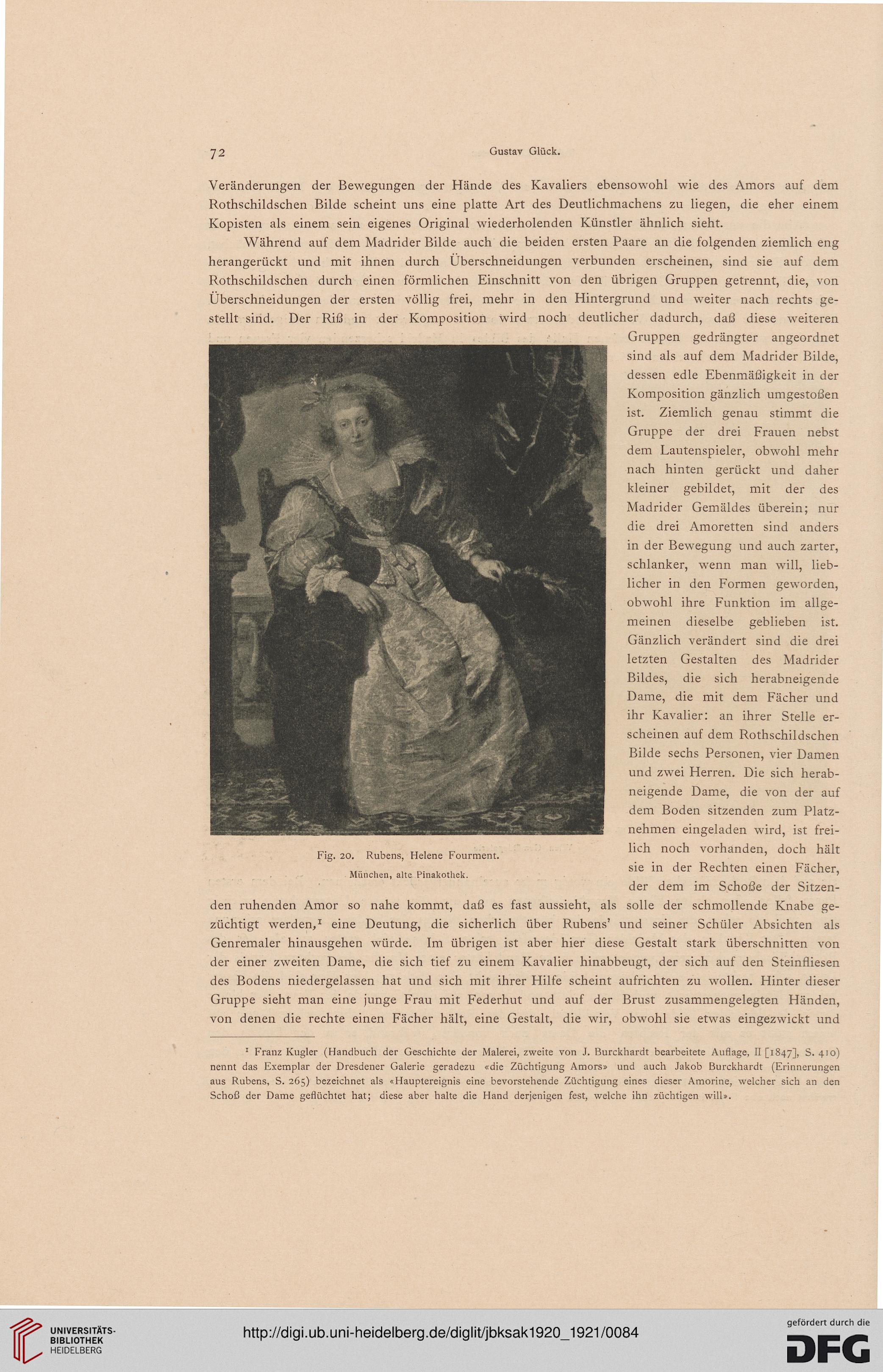

Fig. 20. Rubens, Helene Fourment.

München, alte Pinakothek.

1 Franz Kugler (Handbuch der Geschichte der Malerei, zweite von J. Burckhardt bearbeitete Auflage, II [1847], S. 410)

nennt das Exemplar der Dresdener Galerie geradezu «die Züchtigung Amors» und auch Jakob Burckhardt (Erinnerungen

aus Rubens, S. 265) bezeichnet als «Hauptereignis eine bevorstehende Züchtigung eines dieser Amorine, welcher sich an den

Schoß der Dame geflüchtet hat; diese aber halte die Hand derjenigen fest, welche ihn züchtigen will».

Gustav Glück.

Veränderungen der Bewegungen der Hände des Kavaliers ebensowohl wie des Amors auf dem

Rothschildschen Bilde scheint uns eine platte Art des Deutlichmachens zu liegen, die eher einem

Kopisten als einem sein eigenes Original wiederholenden Künstler ähnlich sieht.

Während auf dem Madrider Bilde auch die beiden ersten Paare an die folgenden ziemlich eng

herangerückt und mit ihnen durch Überschneidungen verbunden erscheinen, sind sie auf dem

Rothschildschen durch einen förmlichen Einschnitt von den übrigen Gruppen getrennt, die, von

Überschneidungen der ersten völlig frei, mehr in den Hintergrund und weiter nach rechts ge-

stellt sind. Der Riß in der Komposition wird noch deutlicher dadurch, daß diese weiteren

Gruppen gedrängter angeordnet

sind als auf dem Madrider Bilde,

dessen edle Ebenmäßigkeit in der

Komposition gänzlich umgestoßen

ist. Ziemlich genau stimmt die

Gruppe der drei Frauen nebst

dem Lautenspieler, obwohl mehr

nach hinten gerückt und daher

. JÄjlf'^Hjk kleiner gebildet, mit der des

Madrider Gemäldes überein; nur

die drei Amoretten sind anders

Hteta. 3 in der Bewegung und auch zarter,

schlanker, wenn man will, lieb-

licher in den Formen geworden,

obwohl ihre Funktion im allge-

meinen dieselbe geblieben ist.

Gänzlich verändert sind die drei

letzten Gestalten des Madrider

Bildes, die sich herabneigende

Dame, die mit dem Fächer und

ihr Kavalier: an ihrer Stelle er-

scheinen auf dem Rothschildschen

Bilde sechs Personen, vier Damen

und zwei Herren. Die sich herab-

neigende Dame, die von der auf

dem Boden sitzenden zum Platz-

nehmen eingeladen wird, ist frei-

lich noch vorhanden, doch hält

sie in der Rechten einen Fächer,

der dem im Schöße der Sitzen-

den ruhenden Amor so nahe kommt, daß es fast aussieht, als solle der schmollende Knabe ge-

züchtigt werden,1 eine Deutung, die sicherlich über Rubens' und seiner Schüler Absichten als

Genremaler hinausgehen würde. Im übrigen ist aber hier diese Gestalt stark überschnitten von

der einer zweiten Dame, die sich tief zu einem Kavalier hinabbeugt, der sich auf den Steinfliesen

des Bodens niedergelassen hat und sich mit ihrer Hilfe scheint aufrichten zu wollen. Hinter dieser

Gruppe sieht man eine junge Frau mit Federhut und auf der Brust zusammengelegten Händen,

von denen die rechte einen Fächer hält, eine Gestalt, die wir, obwohl sie etwas eingezwickt und

Fig. 20. Rubens, Helene Fourment.

München, alte Pinakothek.

1 Franz Kugler (Handbuch der Geschichte der Malerei, zweite von J. Burckhardt bearbeitete Auflage, II [1847], S. 410)

nennt das Exemplar der Dresdener Galerie geradezu «die Züchtigung Amors» und auch Jakob Burckhardt (Erinnerungen

aus Rubens, S. 265) bezeichnet als «Hauptereignis eine bevorstehende Züchtigung eines dieser Amorine, welcher sich an den

Schoß der Dame geflüchtet hat; diese aber halte die Hand derjenigen fest, welche ihn züchtigen will».