Rubens' Liebesgarten.

83

als Modell. Für diese bietet ein Brief des Kardinal-Infanten an seinen Bruder König Philipp IV. vom

27. Februar ein klassisches Zeugnis. Es ist hier von dem herrlichen Urteil des Paris (Fig. 27) die

Rede, das der Kardinal-Infant mit anderen Bildern für den König bei Rubens bestellt hat und das

noch heute zu den größten Schätzen der Galerie des Prado gehört. «Venus ist die in der Mitte,»

schreibt der Prinz, «und ein wohlgetroffenes Bildnis seiner eigenen Frau, die ohne Zweifel das

Beste von dem ist, was es jetzt

hier gibt.»1 In dem wundervollen

Akt der Göttin, in ihren Gesichts-

zügen ebensowohl wie in ihrem

Körper, der hier freilich ein wenig

veredelt und verschönert und von

jenen leichten Merkmalen der ein-

schnürenden Gewandung frei er-

scheint, ist das höchst anmutige

Modell Helenens unverkennbar.

Auffallend, wenn auch selbst

in der heutigen Zeit nicht gänzlich

unerhört, ist diese Benützung der

eigenen Frau als Modell. Freilich

hat davon Rubens nicht so häufig

Gebrauch gemacht, wie allgemein

angenommen wird, und für eine

Bestellung seines Königs mag ihm

eine Ausnahme am Platze geschie-

nen haben, wenn auch dieser, wie

Carl Justi bemerkt, ein skrupel-

loser Verehrer der Frauen war und

die Sache der damaligen spanischen

Gesellschaft etwas sonderbar vor-

gekommen sein mag. Ja, vielleicht

hat der Vorgang nach einer geist-

reichen Vermutung des eben ge-

nannten großen Gelehrten dem

Dichter Calderon die Anregung

zum Stoffe seines Trauerspiels «Der

Maler seiner Schande» geboten.

Trotz aller Freiheit der damaligen

niederländischen Sitten scheint aber

Helene Fourment selbst, wenn wir

einer Quelle des XVIII. Jahrhun-

dert2 trauen dürfen, in diesen Dingen vielleicht weniger unbefangen gewesen zu sein als ihr Gatte

Sie soll aus Scham eine Anzahl von Bildern mit nackten Figuren von dem Verkauf von Rubens'

Nachlaß ausgeschlossen und in ihrem Palast verborgen gehalten haben. Dem widerspricht, daß es in

den Verzeichnissen des Nachlasses an Nuditäten nicht fehlt. Freilich die beiden Bilder, die bei jener

Gelegenheit genannt werden, das «Bad der Diana», das Helene — angeblich nach großem Wider-

streben — an den Kardinal Richelieu verkaufte und von dem heute leider nur mehr der bei einem

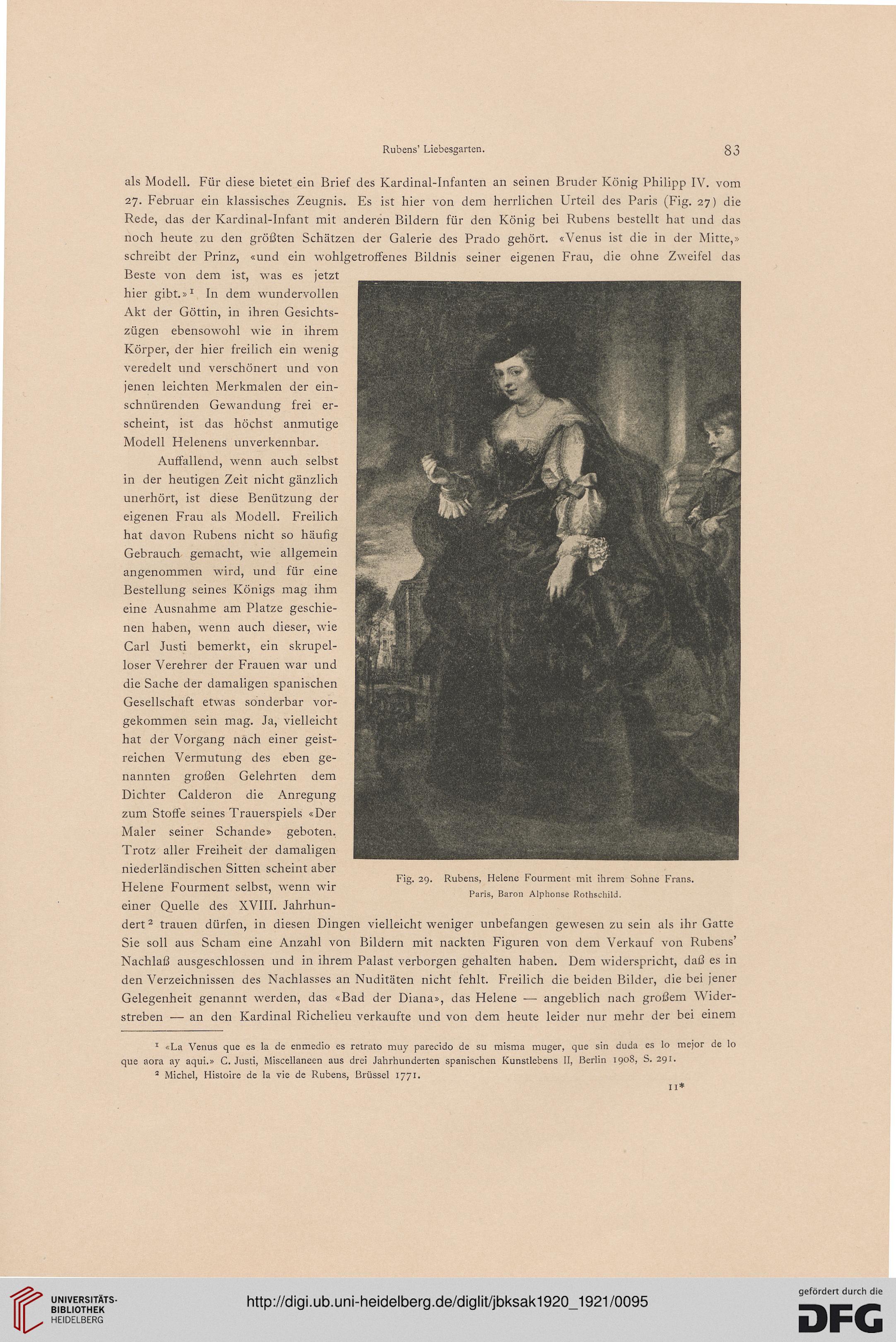

Fig. 29.

Rubens, Helene Fourment mit ihrem Sohne Frans.

Paris, Baron Alphonse Rothschild.

1 «La Venus que es la de enmedio es retrato muy parecido de su misma muger, que sin duda es lo mejor de lo

que aora ay aqui.» C. Justi, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens II, Berlin 1908, S. 291.

3 Michel, Histoire de la vie de Rubens, Brüssel 1771.

II*

83

als Modell. Für diese bietet ein Brief des Kardinal-Infanten an seinen Bruder König Philipp IV. vom

27. Februar ein klassisches Zeugnis. Es ist hier von dem herrlichen Urteil des Paris (Fig. 27) die

Rede, das der Kardinal-Infant mit anderen Bildern für den König bei Rubens bestellt hat und das

noch heute zu den größten Schätzen der Galerie des Prado gehört. «Venus ist die in der Mitte,»

schreibt der Prinz, «und ein wohlgetroffenes Bildnis seiner eigenen Frau, die ohne Zweifel das

Beste von dem ist, was es jetzt

hier gibt.»1 In dem wundervollen

Akt der Göttin, in ihren Gesichts-

zügen ebensowohl wie in ihrem

Körper, der hier freilich ein wenig

veredelt und verschönert und von

jenen leichten Merkmalen der ein-

schnürenden Gewandung frei er-

scheint, ist das höchst anmutige

Modell Helenens unverkennbar.

Auffallend, wenn auch selbst

in der heutigen Zeit nicht gänzlich

unerhört, ist diese Benützung der

eigenen Frau als Modell. Freilich

hat davon Rubens nicht so häufig

Gebrauch gemacht, wie allgemein

angenommen wird, und für eine

Bestellung seines Königs mag ihm

eine Ausnahme am Platze geschie-

nen haben, wenn auch dieser, wie

Carl Justi bemerkt, ein skrupel-

loser Verehrer der Frauen war und

die Sache der damaligen spanischen

Gesellschaft etwas sonderbar vor-

gekommen sein mag. Ja, vielleicht

hat der Vorgang nach einer geist-

reichen Vermutung des eben ge-

nannten großen Gelehrten dem

Dichter Calderon die Anregung

zum Stoffe seines Trauerspiels «Der

Maler seiner Schande» geboten.

Trotz aller Freiheit der damaligen

niederländischen Sitten scheint aber

Helene Fourment selbst, wenn wir

einer Quelle des XVIII. Jahrhun-

dert2 trauen dürfen, in diesen Dingen vielleicht weniger unbefangen gewesen zu sein als ihr Gatte

Sie soll aus Scham eine Anzahl von Bildern mit nackten Figuren von dem Verkauf von Rubens'

Nachlaß ausgeschlossen und in ihrem Palast verborgen gehalten haben. Dem widerspricht, daß es in

den Verzeichnissen des Nachlasses an Nuditäten nicht fehlt. Freilich die beiden Bilder, die bei jener

Gelegenheit genannt werden, das «Bad der Diana», das Helene — angeblich nach großem Wider-

streben — an den Kardinal Richelieu verkaufte und von dem heute leider nur mehr der bei einem

Fig. 29.

Rubens, Helene Fourment mit ihrem Sohne Frans.

Paris, Baron Alphonse Rothschild.

1 «La Venus que es la de enmedio es retrato muy parecido de su misma muger, que sin duda es lo mejor de lo

que aora ay aqui.» C. Justi, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens II, Berlin 1908, S. 291.

3 Michel, Histoire de la vie de Rubens, Brüssel 1771.

II*