Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.

io3

Bronzerelief1 des Adrian de Vries im Hofmuseum, die «Allegorie auf die Siege der kaiserlichen

Waffen in Ungarn unter Kaiser Rudolf II.» dar, zu dem Hans von Aachens2 Entwürfe, kleine

Olskizzen im Depot der Gemäldegalerie, vorhanden sind. Die Genesis dieses Reliefs ist auch darin

typisch, daß die gedankliche Erfindung, der beziehungsreiche Sinn der einzelnen Allegorien, auf

einen Dritten zurückgeht: es hat der Kaiser selbst die Anregung gegeben; wir möchten zu ihrer

Durchführung einen emsigen Hofmythographen noch einschieben. So ist ein «Programm» ent-

standen, dessen wichtigste Glieder, Komplexe von Allegorie und Geschichte, der Maler in einzelnen

Szenen, auf einzelnen Blättern festhielt. Es sind die bedeutungsschweren Redefiguren, aus denen

der Dichter den Panegyrikus zusammenschweißt; die zum Bilde gerundeten Motive, aus denen die

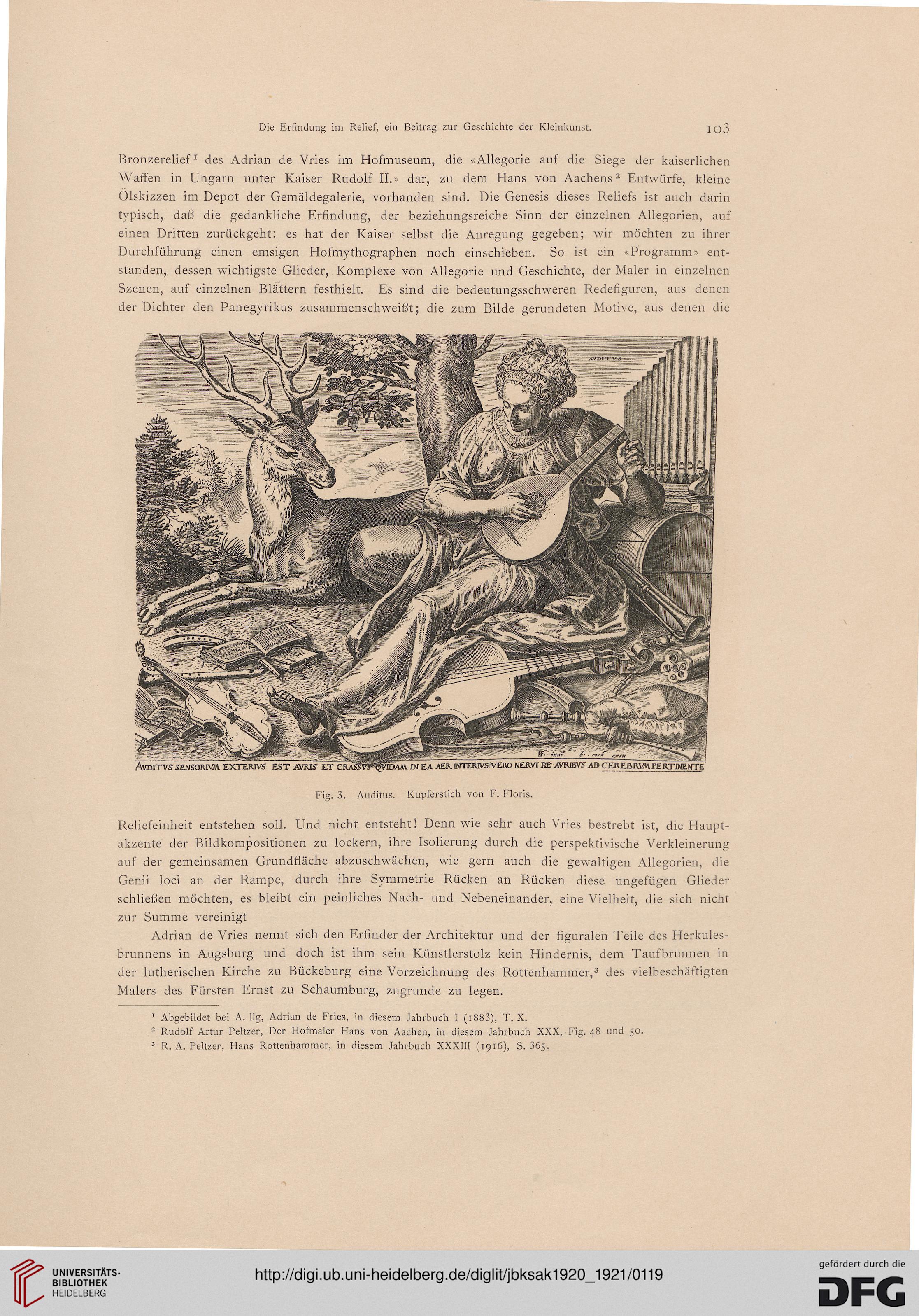

Fig. 3. Auditus. Kupferstich von F. Floris.

Reliefeinheit entstehen soll. Und nicht entsteht! Denn wie sehr auch Vries bestrebt ist, die Haupt-

akzente der Bildkompositionen zu lockern, ihre Isolierung durch die perspektivische Verkleinerung

auf der gemeinsamen Grundfläche abzuschwächen, wie gern auch die gewaltigen Allegorien, die

Genii loci an der Rampe, durch ihre Symmetrie Rücken an Rücken diese ungefügen Glieder

schließen möchten, es bleibt ein peinliches Nach- und Nebeneinander, eine Vielheit, die sich nicht

zur Summe vereinigt

Adrian de Vries nennt sich den Erfinder der Architektur und der figuralen Teile des Herkules-

brunnens in Augsburg und doch ist ihm sein Künstlerstolz kein Hindernis, dem Taufbrunnen in

der lutherischen Kirche zu Bückeburg eine Vorzeichnung des Rottenhammer,3 des vielbeschäftigten

Malers des Fürsten Ernst zu Schaumburg, zugrunde zu legen.

1 Abgebildet bei A. 11g, Adrian de Fries, in diesem Jahrbuch I (i883), T. X.

2 Rudolf Artur Peltzer, Der Hofmaler Hans von Aachen, in diesem Jahrbuch XXX, Fig. 48 und 50.

3 R. A. Peltzer, Hans Rottenhammer, in diesem Jahrbuch XXXIII (1916), S. 365.

io3

Bronzerelief1 des Adrian de Vries im Hofmuseum, die «Allegorie auf die Siege der kaiserlichen

Waffen in Ungarn unter Kaiser Rudolf II.» dar, zu dem Hans von Aachens2 Entwürfe, kleine

Olskizzen im Depot der Gemäldegalerie, vorhanden sind. Die Genesis dieses Reliefs ist auch darin

typisch, daß die gedankliche Erfindung, der beziehungsreiche Sinn der einzelnen Allegorien, auf

einen Dritten zurückgeht: es hat der Kaiser selbst die Anregung gegeben; wir möchten zu ihrer

Durchführung einen emsigen Hofmythographen noch einschieben. So ist ein «Programm» ent-

standen, dessen wichtigste Glieder, Komplexe von Allegorie und Geschichte, der Maler in einzelnen

Szenen, auf einzelnen Blättern festhielt. Es sind die bedeutungsschweren Redefiguren, aus denen

der Dichter den Panegyrikus zusammenschweißt; die zum Bilde gerundeten Motive, aus denen die

Fig. 3. Auditus. Kupferstich von F. Floris.

Reliefeinheit entstehen soll. Und nicht entsteht! Denn wie sehr auch Vries bestrebt ist, die Haupt-

akzente der Bildkompositionen zu lockern, ihre Isolierung durch die perspektivische Verkleinerung

auf der gemeinsamen Grundfläche abzuschwächen, wie gern auch die gewaltigen Allegorien, die

Genii loci an der Rampe, durch ihre Symmetrie Rücken an Rücken diese ungefügen Glieder

schließen möchten, es bleibt ein peinliches Nach- und Nebeneinander, eine Vielheit, die sich nicht

zur Summe vereinigt

Adrian de Vries nennt sich den Erfinder der Architektur und der figuralen Teile des Herkules-

brunnens in Augsburg und doch ist ihm sein Künstlerstolz kein Hindernis, dem Taufbrunnen in

der lutherischen Kirche zu Bückeburg eine Vorzeichnung des Rottenhammer,3 des vielbeschäftigten

Malers des Fürsten Ernst zu Schaumburg, zugrunde zu legen.

1 Abgebildet bei A. 11g, Adrian de Fries, in diesem Jahrbuch I (i883), T. X.

2 Rudolf Artur Peltzer, Der Hofmaler Hans von Aachen, in diesem Jahrbuch XXX, Fig. 48 und 50.

3 R. A. Peltzer, Hans Rottenhammer, in diesem Jahrbuch XXXIII (1916), S. 365.