Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.

I07

voller als die der dramatischen Motive, die als Übergänge unterschiedener geistiger Voraussetzungen

zu unterschiedenen Folgerungen in den kontinuierlichen Fluß der Geschehnisse zurücktreten, wäh-

rend das Bild das Motiv heraushebt und in seiner zusammenfassenden Einheit es versteinert. So

kommt es, daß gleiche inhaltliche Motive dieselben künstlerischen Fassungen auslösen, Varianten Ökonomie

aber auf geläufige ähnliche zurückgreifen. Venus stürzt mit verzweifelt emporgestreckten Armen der Erfindung,

zur Leiche des geliebten Adonis genau so wie Thisbe zu ihrem Pyramus und dasselbe Erschrecken

verlangt bei Eva dieselbe Gebärde, wie sie den niedergeschmetterten Sohn erblickt. Und ebenso

trauern, als sich der Schrecken in den Schmerz der Liebe gelöst, die mythologischen Frauen mit

den Häuptern ihrer toten Freunde im Schöße wie die biblische Mutter. Die Frau, die des Fürsten

Gnade erfleht, seinen Zorn abwenden will, ihn durch Geschenke beschwichtigt, sinkt auf die Knie:

Abigail vor David, der sie, um-

geben von seinen Kriegern, bald

zu Pferd, bald zu Fuß empfängt;

ähnlich kniet auch die gekränkte

Witwe vor dem Kaiser Trajan,

der ihr Gerechtigkeit widerfahren

läßt. Wie Abigail, umgeben von

ihren Dienerinnen, so ist es Ve-

turia, die, von ihren Verwandten

begleitet, Roms Rettung von Co-

riolan erfleht. Hier spielt die

Szene vor den Mauern der Stadt,

die belagert wird. So steht auch

Scipio vor den Mauern von Neu-

karthago und zeigt sich gnädig

den Bitten der Frau des Mando-

nius: Scipio Mandonia natas preci

supplice iussit Servari illesas vic-

toris splendida virtus Unde patet

facilisque bonis dementia flecti

(Stich von 1608, bez. Crispini inv.

— Barbara fec). Bei der Matrone,

die an der Spitze kniet, wirkte

die geläufigere Darstellung von Mutter Veturia nach. Cleopatra mit reichem Gefolge kniet vor

Marc Anton — Cleopatra Ephesum appulsa ornatu regio ad M. Antonium Imperatorem salutat

eique Aegypto splendore digna munera offert (Radierung von Floris) — und durch einen einsamen

Kniefall vor Caesar bewahrt sie sich ihr Reich (Guercino). Die flehende Frau naht sich den Stufen

des Thrones: Esther sinkt vor Ahasverus hin, der ihr gnädig das Szepter entgegenstreckt. Die

Königin von Saba, die als hoher Gast den König Salomon besuchen kommt, dessen Weisheitsruhm

bis zu ihr gedrungen ist, fügt sich dem geläufigen Schema und kniet an der Spitze ihres Gefolges

auf den Stufen des erhabenen Thrones (Heemskerk); ebenso Judith, die mit verhängnisvollen Hinter-

gedanken in das Zelt des Holofernes tritt (Heemskerk, Radierung).1 Es geht wie im Bühnenspiel;

da ist auch ein bestimmter Stuhl für den König, die Königin reserviert, da sind es die traditio-

nellen Gebärden, die jedes Spiel begleiten müssen. Der sitzende König, Feldherr, Richter wird zum

Typus; so wird die Enthaltsamkeit des Scipio gezeigt, so Cyrus, der Panthea flieht. Bei Cortona,

1 Ein charakteristisches Beispiel, wie das formale Motiv allein ohne inhaltliche Bindung zur Serie wachsen kann, bildet

der überaus prächtige Landschadenbundbecher im Johanneum in Graz; an seiner Bauchung laufen drei breite Felder mit ver-

wandtem kompositionellen Aufbau, die folgende Szenen darstellen: 1. Die Königin von Saba vor Salomon; 2. Judith mit ihrer

Dienerin im Zelt des Holofernes; 3. Esther vor Ahasverus. Übrigens spielt hier schon das Serienmotiv hinein.

XXXV. 15

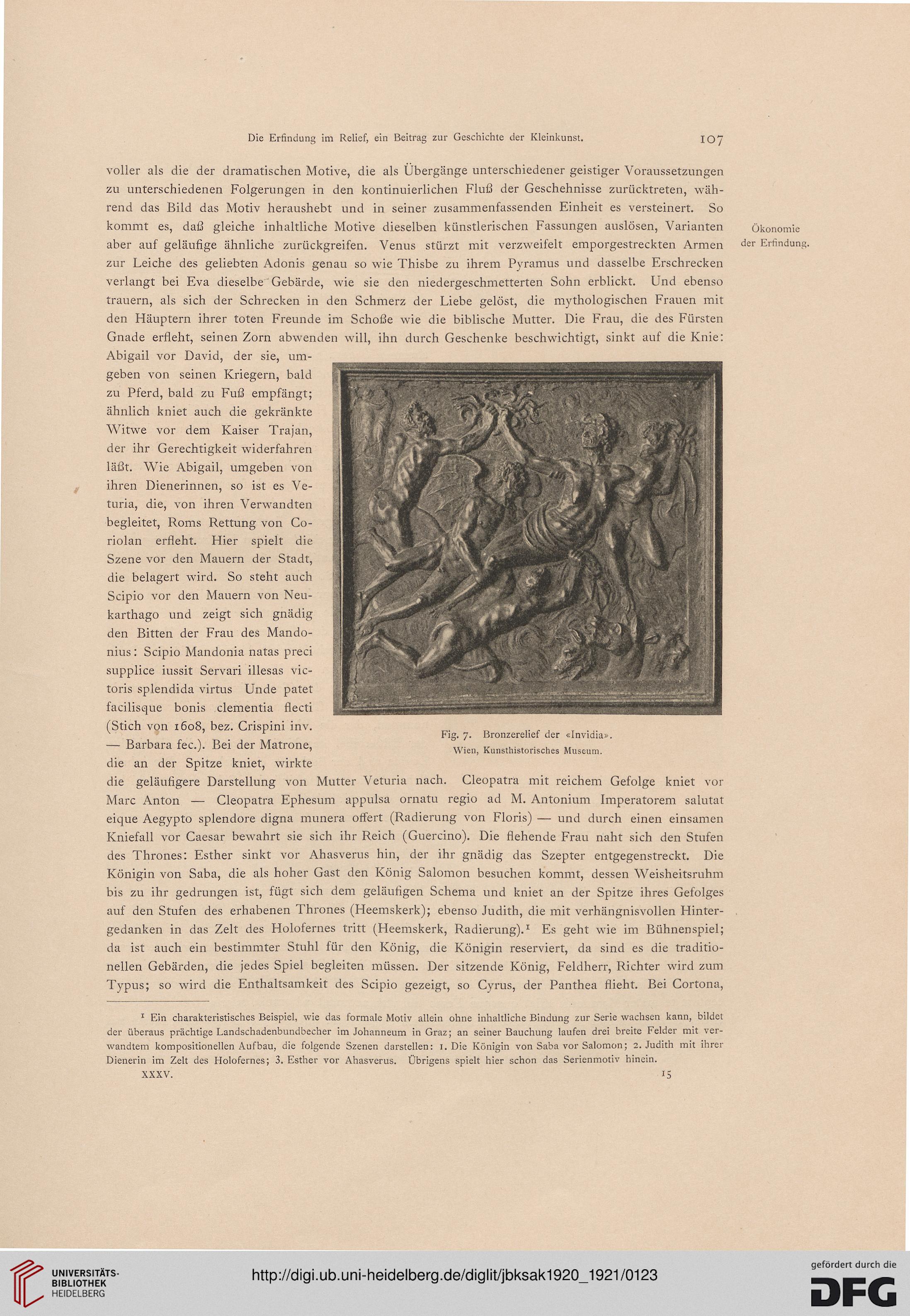

Fig. 7. ßronzerelief der «Invidia».

Wien, Kunsthistorisches Museum.

I07

voller als die der dramatischen Motive, die als Übergänge unterschiedener geistiger Voraussetzungen

zu unterschiedenen Folgerungen in den kontinuierlichen Fluß der Geschehnisse zurücktreten, wäh-

rend das Bild das Motiv heraushebt und in seiner zusammenfassenden Einheit es versteinert. So

kommt es, daß gleiche inhaltliche Motive dieselben künstlerischen Fassungen auslösen, Varianten Ökonomie

aber auf geläufige ähnliche zurückgreifen. Venus stürzt mit verzweifelt emporgestreckten Armen der Erfindung,

zur Leiche des geliebten Adonis genau so wie Thisbe zu ihrem Pyramus und dasselbe Erschrecken

verlangt bei Eva dieselbe Gebärde, wie sie den niedergeschmetterten Sohn erblickt. Und ebenso

trauern, als sich der Schrecken in den Schmerz der Liebe gelöst, die mythologischen Frauen mit

den Häuptern ihrer toten Freunde im Schöße wie die biblische Mutter. Die Frau, die des Fürsten

Gnade erfleht, seinen Zorn abwenden will, ihn durch Geschenke beschwichtigt, sinkt auf die Knie:

Abigail vor David, der sie, um-

geben von seinen Kriegern, bald

zu Pferd, bald zu Fuß empfängt;

ähnlich kniet auch die gekränkte

Witwe vor dem Kaiser Trajan,

der ihr Gerechtigkeit widerfahren

läßt. Wie Abigail, umgeben von

ihren Dienerinnen, so ist es Ve-

turia, die, von ihren Verwandten

begleitet, Roms Rettung von Co-

riolan erfleht. Hier spielt die

Szene vor den Mauern der Stadt,

die belagert wird. So steht auch

Scipio vor den Mauern von Neu-

karthago und zeigt sich gnädig

den Bitten der Frau des Mando-

nius: Scipio Mandonia natas preci

supplice iussit Servari illesas vic-

toris splendida virtus Unde patet

facilisque bonis dementia flecti

(Stich von 1608, bez. Crispini inv.

— Barbara fec). Bei der Matrone,

die an der Spitze kniet, wirkte

die geläufigere Darstellung von Mutter Veturia nach. Cleopatra mit reichem Gefolge kniet vor

Marc Anton — Cleopatra Ephesum appulsa ornatu regio ad M. Antonium Imperatorem salutat

eique Aegypto splendore digna munera offert (Radierung von Floris) — und durch einen einsamen

Kniefall vor Caesar bewahrt sie sich ihr Reich (Guercino). Die flehende Frau naht sich den Stufen

des Thrones: Esther sinkt vor Ahasverus hin, der ihr gnädig das Szepter entgegenstreckt. Die

Königin von Saba, die als hoher Gast den König Salomon besuchen kommt, dessen Weisheitsruhm

bis zu ihr gedrungen ist, fügt sich dem geläufigen Schema und kniet an der Spitze ihres Gefolges

auf den Stufen des erhabenen Thrones (Heemskerk); ebenso Judith, die mit verhängnisvollen Hinter-

gedanken in das Zelt des Holofernes tritt (Heemskerk, Radierung).1 Es geht wie im Bühnenspiel;

da ist auch ein bestimmter Stuhl für den König, die Königin reserviert, da sind es die traditio-

nellen Gebärden, die jedes Spiel begleiten müssen. Der sitzende König, Feldherr, Richter wird zum

Typus; so wird die Enthaltsamkeit des Scipio gezeigt, so Cyrus, der Panthea flieht. Bei Cortona,

1 Ein charakteristisches Beispiel, wie das formale Motiv allein ohne inhaltliche Bindung zur Serie wachsen kann, bildet

der überaus prächtige Landschadenbundbecher im Johanneum in Graz; an seiner Bauchung laufen drei breite Felder mit ver-

wandtem kompositionellen Aufbau, die folgende Szenen darstellen: 1. Die Königin von Saba vor Salomon; 2. Judith mit ihrer

Dienerin im Zelt des Holofernes; 3. Esther vor Ahasverus. Übrigens spielt hier schon das Serienmotiv hinein.

XXXV. 15

Fig. 7. ßronzerelief der «Invidia».

Wien, Kunsthistorisches Museum.