Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.

jenem die Säulen von Gibraltar wie die Tore von Gazah auf diesem, in dem Bronzeguß des be-

rühmten Concetto des Michelangelo triumphiert bald jener mit der Keule über die Geryonten, bald

dieser mit dem Eselskinnbacken über die Philister;1 beide werden sie Sieger über den furchtbaren

Löwen. Schon die Antike hat den Typus der Nike, die den Stier opfert, mit der Darstellung des

Raubes der Europa verwechselt.2 Bathseba im Bade, die von den Mägden bedient wird, kehrt mit

den gleichen Motiven im mythologischen Idyll der Diana und ihrer Nymphen wieder, die er-

schreckte Gebärde der Susanna bei den keuschen Jung-

frauen, die der Jäger Aktäon überrascht. De Laune

bringt die Badenden in einem großen, ornamental

verzierten Becken, Diana spritzt dem herzutretenden

Aktäon den Wasserstrahl ins Gesicht; genau so stehen

die Frauen auf einem andern Stich des zierlichen

Kleinmeisters: Diana mit demselben Gestus, doch

spritzt kein Wasser aus dem Becken, sie zankt mit

Kallisto, der entehrten Gespielin, die vor dem Bassin

hingesunken ist. Die Frau, die zum Trinken ge-

zwungen wird: die böse Kleopatra, die Mutter An-

tiochus' VIII. Grypus, muß den Giftbecher leeren,

den sie selbst dem Sohne zugedacht hat, und rings

steht das erschreckte Gefolge, das schreckliche Ende

erwartend — und die pietätvolle Rosamunde, die der

ruchlose Gatte aus dem Schädel ihres Vaters zu trin-

ken heißt; Szenerie und Gebärden sind so ähnlich,

daß man sich an das Attribut, dort einen unschein-

baren Becher, hier einen Totenschädel, halten muß,

um die beiden in der Mitte des XVII. Jahrhun-

derts aufkommenden Darstellungen richtig zu unter-

scheiden.3

Bei den großen Gedichten der Renaissance, die

sich die literarischen Motive aus den klassischen Vor-

bildern holen, ist die Übereinstimmung der Bild-

kompositionen selbstverständlich, besonders wenn sie

wie bei Guercino in Parallele gesetzt sind. Kepha-

lus weint an der Leiche der geliebten Prokris, die

sein eigenes Geschoß verwundet hat, wie Tankred

vor Klorinde, die unerkannt im heißen Kampf sein

Opfer wurde. Ja, das Umgekehrte geschieht, die romantische spätere Vorstellung befruchtet die

mythologische Szene, und wie Medor den süßen Namen der geliebten Angelika in die Rinde der

Bäume schneidet, so üben sich in derselben Kunst Paris und seine Oinone, die harmlose Freun-

din seiner glücklichen Hirtenjahre, denen das verhängnisvolle Schiedsgericht ein Ende brachte.

Die ähnlichen Kompositionstypen gleichen sich an trotz und gegen den Inhalt, den sie er-

zählen. Merkur führt die Göttinnen zum königlichen Hirten; von ferne schon sehen sie ihn, wie

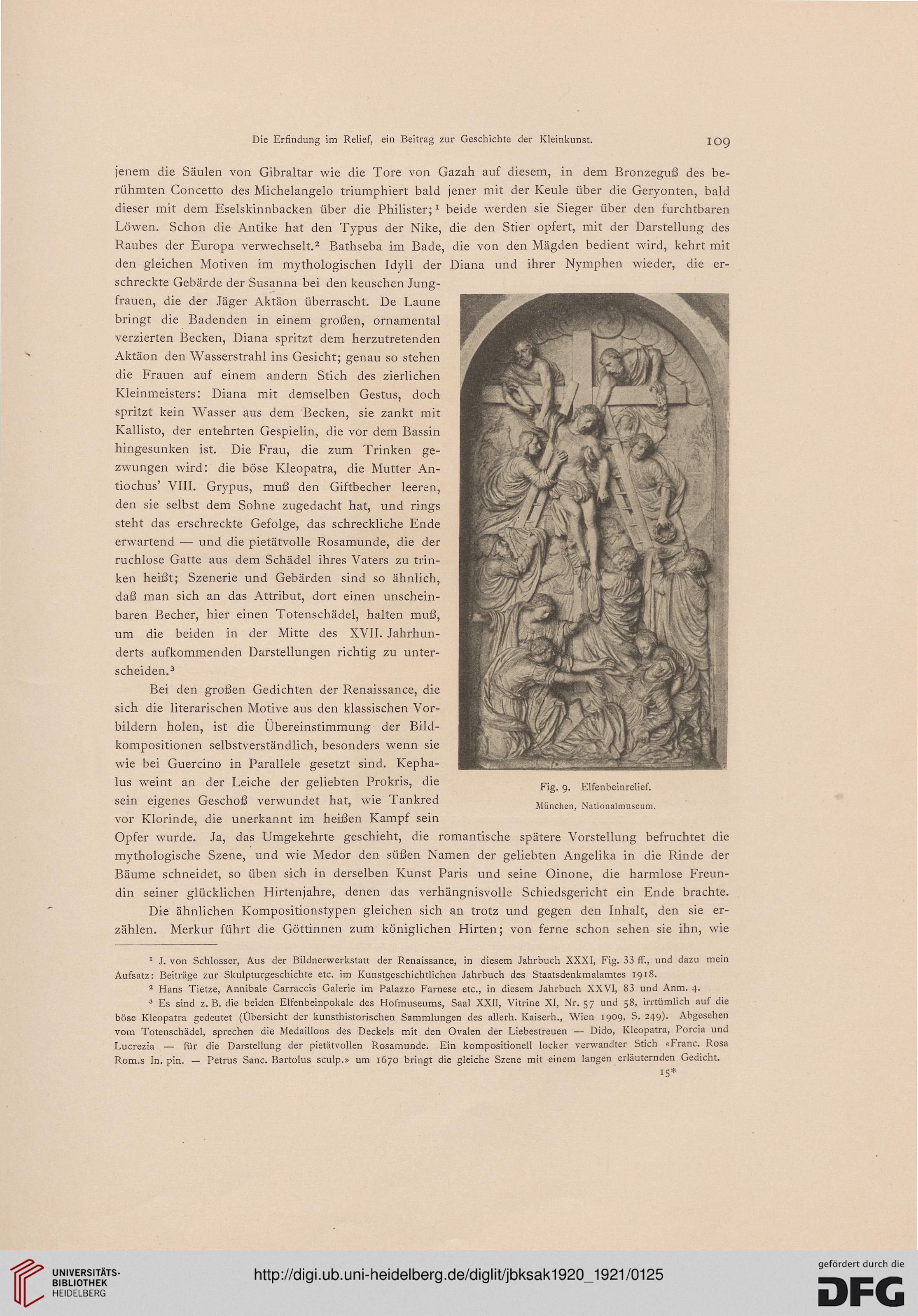

Fig. 9. Elfenbeinrelief.

München, Nationalmuseum.

1 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance, in diesem Jahrbuch XXXI, Fig. 33 ff., und dazu mein

Aufsatz: Beiträge zur Skulpturgeschichte etc. im Kunstgeschichtlichen Jahrbuch des Staatsdenkmalamtes 1918.

3 Hans Tietze, Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese etc., in diesem Jahrbuch XXVI, 83 und Anm. 4.

3 Es sind z.B. die beiden Elfenbeinpokale des Hofmuseums, Saal XXII, Vitrine XI, Nr. 57 und 58, irrtümlich auf die

böse Kleopatra gedeutet (Obersicht der kunsthistorischen Sammlungen des allerh. Kaiserh., Wien 1909, S. 249). Abgesehen

vom Totenschädel, sprechen die Medaillons des Deckels mit den Ovalen der Liebestreuen — Dido, Kleopatra, Porcia und

Lucrezia — für die Darstellung der pietätvollen Rosamunde. Ein kompositioneil locker verwandter Stich «Franc. Rosa

Rom.s In. pin. — Petrus Sanc. Bartolus sculp.» um 1670 bringt die gleiche Szene mit einem langen erläuternden Gedicht.

15*

jenem die Säulen von Gibraltar wie die Tore von Gazah auf diesem, in dem Bronzeguß des be-

rühmten Concetto des Michelangelo triumphiert bald jener mit der Keule über die Geryonten, bald

dieser mit dem Eselskinnbacken über die Philister;1 beide werden sie Sieger über den furchtbaren

Löwen. Schon die Antike hat den Typus der Nike, die den Stier opfert, mit der Darstellung des

Raubes der Europa verwechselt.2 Bathseba im Bade, die von den Mägden bedient wird, kehrt mit

den gleichen Motiven im mythologischen Idyll der Diana und ihrer Nymphen wieder, die er-

schreckte Gebärde der Susanna bei den keuschen Jung-

frauen, die der Jäger Aktäon überrascht. De Laune

bringt die Badenden in einem großen, ornamental

verzierten Becken, Diana spritzt dem herzutretenden

Aktäon den Wasserstrahl ins Gesicht; genau so stehen

die Frauen auf einem andern Stich des zierlichen

Kleinmeisters: Diana mit demselben Gestus, doch

spritzt kein Wasser aus dem Becken, sie zankt mit

Kallisto, der entehrten Gespielin, die vor dem Bassin

hingesunken ist. Die Frau, die zum Trinken ge-

zwungen wird: die böse Kleopatra, die Mutter An-

tiochus' VIII. Grypus, muß den Giftbecher leeren,

den sie selbst dem Sohne zugedacht hat, und rings

steht das erschreckte Gefolge, das schreckliche Ende

erwartend — und die pietätvolle Rosamunde, die der

ruchlose Gatte aus dem Schädel ihres Vaters zu trin-

ken heißt; Szenerie und Gebärden sind so ähnlich,

daß man sich an das Attribut, dort einen unschein-

baren Becher, hier einen Totenschädel, halten muß,

um die beiden in der Mitte des XVII. Jahrhun-

derts aufkommenden Darstellungen richtig zu unter-

scheiden.3

Bei den großen Gedichten der Renaissance, die

sich die literarischen Motive aus den klassischen Vor-

bildern holen, ist die Übereinstimmung der Bild-

kompositionen selbstverständlich, besonders wenn sie

wie bei Guercino in Parallele gesetzt sind. Kepha-

lus weint an der Leiche der geliebten Prokris, die

sein eigenes Geschoß verwundet hat, wie Tankred

vor Klorinde, die unerkannt im heißen Kampf sein

Opfer wurde. Ja, das Umgekehrte geschieht, die romantische spätere Vorstellung befruchtet die

mythologische Szene, und wie Medor den süßen Namen der geliebten Angelika in die Rinde der

Bäume schneidet, so üben sich in derselben Kunst Paris und seine Oinone, die harmlose Freun-

din seiner glücklichen Hirtenjahre, denen das verhängnisvolle Schiedsgericht ein Ende brachte.

Die ähnlichen Kompositionstypen gleichen sich an trotz und gegen den Inhalt, den sie er-

zählen. Merkur führt die Göttinnen zum königlichen Hirten; von ferne schon sehen sie ihn, wie

Fig. 9. Elfenbeinrelief.

München, Nationalmuseum.

1 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance, in diesem Jahrbuch XXXI, Fig. 33 ff., und dazu mein

Aufsatz: Beiträge zur Skulpturgeschichte etc. im Kunstgeschichtlichen Jahrbuch des Staatsdenkmalamtes 1918.

3 Hans Tietze, Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese etc., in diesem Jahrbuch XXVI, 83 und Anm. 4.

3 Es sind z.B. die beiden Elfenbeinpokale des Hofmuseums, Saal XXII, Vitrine XI, Nr. 57 und 58, irrtümlich auf die

böse Kleopatra gedeutet (Obersicht der kunsthistorischen Sammlungen des allerh. Kaiserh., Wien 1909, S. 249). Abgesehen

vom Totenschädel, sprechen die Medaillons des Deckels mit den Ovalen der Liebestreuen — Dido, Kleopatra, Porcia und

Lucrezia — für die Darstellung der pietätvollen Rosamunde. Ein kompositioneil locker verwandter Stich «Franc. Rosa

Rom.s In. pin. — Petrus Sanc. Bartolus sculp.» um 1670 bringt die gleiche Szene mit einem langen erläuternden Gedicht.

15*