Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.

n3

wurde ein Weib, das wie jener auf der Rüstung sitzt, über ihr Mond und Stern, der Krieger hält ein

Schwert, der Schild ist weggeblieben, doch auf dem Postament steht noch immer der Gott der Liebe.

Der Künstler benützt in überlegter Ökonomie die selbstgefundene Erscheinung durch geringe

Adaptierung zum andern Ausdruck: Fra Antonio da Brescia modelliert auf dem Revers der Medaille

des Nicolo Vonica da Treviso einen nackten Götterjüngling, Amor oder Apoll; derselbe dient ihm

für eine Plakette, er legt ihm einen Drachen zu Füßen, der Gott ist zum Heros Jason geworden

(Molinier a. a. O.). Tizians spätes Bild in der Borghesesammlung, eine im Sinn der höfischen

Kunst allgemein gehaltene Allegorie, hat manche Deutungen erfahren; bald heißt sie «die Ent-

waffnung Cupidos durch die Grazien», bald «die Erziehung des Amor». J. Matham hat das Wesent-

liche der Komposition übernom-

men und es mit kleinen Varian-

ten und einer Ergänzung nach

dem Schema der Allegorie des

Avalos als die beliebte ovidische

Szene: «Sine Cerere et Baccho

Venus frigida» gestochen.

Die zwingende Kraft, die

von einer formalen Konzeption

ausgeht, deren geistiger Ausdruck

verloren gegangen war, spricht

aus dem Bild Correggios, dem so-

genannten Laster aus dem Studio

der Isabella d'Este.1 Die ikono-

graphische Deutung des Bildes

ist nicht klar, in dem alten Inven-

tar der «Grotta» von 1.542 heißt

das Bild «Apoll und Marsyas»;

die oberflächliche Namengebung

geht auf den an den Baum ge-

fesselten bärtigen Gesellen und

die Pfeife zurück. Förster hat

sich um die symbolische Ausdeu-

tung, die schon von Mengs ver-

sucht worden war, mit Erfolg be-

müht: das Bild wird als eine

Allegorie des Lasters, als die Dar-

stellung des Lasterhaften im Joch

der Leidenschaften erklärt. Es

kommt 1628 in die Galerie Karls I.

von England und, als die Sammlung des unglücklichen Königs 1650 aufgelöst wurde, nach einem

kurzen Interim in den Besitz König Ludwigs XIV. Hier konnte Antoine Coypel es sehen und

das kompositioneile Schema auf sich wirken lassen. Coypel schuf im Anschluß daran eine ikono-

graphisch fixierte Darstellung, die Einkleidung der VI. Ecloge des Virgil. Zwei Möglichkeiten be-

stehen, wie diese Genese vor sich gegangen sein mag. Vielleicht war Coypel von Corregios Bild

ausgegangen und durch eine flüchtige Assoziation auf die oberflächliche Deutung der Darstellung ge-

kommen, die er dann zu einer klaren Illustration des Virgil ausgestaltete. Oder er ging von der

Textstelle aus und fand in dem eindrucksvollen Bilde Correggios den formalen Concetto, den er

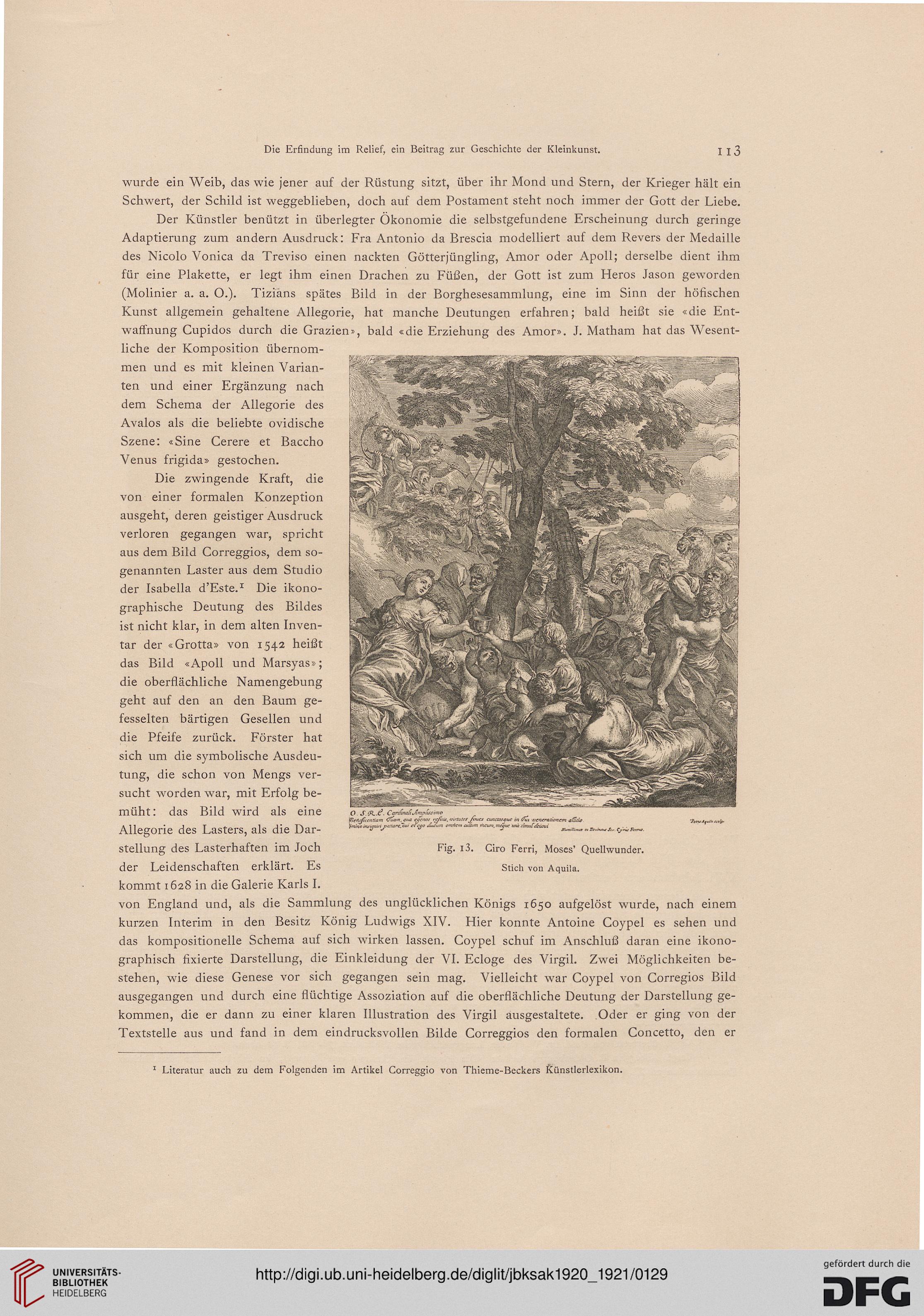

Fig. i3.

Giro Ferri, Moses' Quellwunder.

Stich von Aquila.

1 Literatur auch zu dem Folgenden im Artikel Correggio von Thieme-Beckers Künstlerlexikon.

n3

wurde ein Weib, das wie jener auf der Rüstung sitzt, über ihr Mond und Stern, der Krieger hält ein

Schwert, der Schild ist weggeblieben, doch auf dem Postament steht noch immer der Gott der Liebe.

Der Künstler benützt in überlegter Ökonomie die selbstgefundene Erscheinung durch geringe

Adaptierung zum andern Ausdruck: Fra Antonio da Brescia modelliert auf dem Revers der Medaille

des Nicolo Vonica da Treviso einen nackten Götterjüngling, Amor oder Apoll; derselbe dient ihm

für eine Plakette, er legt ihm einen Drachen zu Füßen, der Gott ist zum Heros Jason geworden

(Molinier a. a. O.). Tizians spätes Bild in der Borghesesammlung, eine im Sinn der höfischen

Kunst allgemein gehaltene Allegorie, hat manche Deutungen erfahren; bald heißt sie «die Ent-

waffnung Cupidos durch die Grazien», bald «die Erziehung des Amor». J. Matham hat das Wesent-

liche der Komposition übernom-

men und es mit kleinen Varian-

ten und einer Ergänzung nach

dem Schema der Allegorie des

Avalos als die beliebte ovidische

Szene: «Sine Cerere et Baccho

Venus frigida» gestochen.

Die zwingende Kraft, die

von einer formalen Konzeption

ausgeht, deren geistiger Ausdruck

verloren gegangen war, spricht

aus dem Bild Correggios, dem so-

genannten Laster aus dem Studio

der Isabella d'Este.1 Die ikono-

graphische Deutung des Bildes

ist nicht klar, in dem alten Inven-

tar der «Grotta» von 1.542 heißt

das Bild «Apoll und Marsyas»;

die oberflächliche Namengebung

geht auf den an den Baum ge-

fesselten bärtigen Gesellen und

die Pfeife zurück. Förster hat

sich um die symbolische Ausdeu-

tung, die schon von Mengs ver-

sucht worden war, mit Erfolg be-

müht: das Bild wird als eine

Allegorie des Lasters, als die Dar-

stellung des Lasterhaften im Joch

der Leidenschaften erklärt. Es

kommt 1628 in die Galerie Karls I.

von England und, als die Sammlung des unglücklichen Königs 1650 aufgelöst wurde, nach einem

kurzen Interim in den Besitz König Ludwigs XIV. Hier konnte Antoine Coypel es sehen und

das kompositioneile Schema auf sich wirken lassen. Coypel schuf im Anschluß daran eine ikono-

graphisch fixierte Darstellung, die Einkleidung der VI. Ecloge des Virgil. Zwei Möglichkeiten be-

stehen, wie diese Genese vor sich gegangen sein mag. Vielleicht war Coypel von Corregios Bild

ausgegangen und durch eine flüchtige Assoziation auf die oberflächliche Deutung der Darstellung ge-

kommen, die er dann zu einer klaren Illustration des Virgil ausgestaltete. Oder er ging von der

Textstelle aus und fand in dem eindrucksvollen Bilde Correggios den formalen Concetto, den er

Fig. i3.

Giro Ferri, Moses' Quellwunder.

Stich von Aquila.

1 Literatur auch zu dem Folgenden im Artikel Correggio von Thieme-Beckers Künstlerlexikon.