H4

E. Tietze-Conrat.

seiner Komposition unterlegen konnte. Ich möchte mich für diese zweite Möglichkeit entscheiden.

Das Thema war dem XVII. Jahrhundert geläufig:

«Den Silenus sahn in der Grotte,

Wie er im Schlaf dalag, Mnasylos und Chromis, die Knaben:

Ihm, wie gewöhnlich, starrten vom gestrigen Weine die Adern;

Nahbei lagen die Kränze, dem Haupt grad' eben entfallen,

Und schwer hing an dem Henkel, dem abgegriffnen, der Krug da.

Ihm sich nahend — der Greis hau' oft mit Versprechen zu singen

Beide genecket — bereiten sie selbst aus Kränzen ihm Fesseln.

Ihnen gesellet sich bei und tritt zu den Schüchternen Aegle,

Aegle, die reizendste traun der Najaden; und jetzt, wo er aufschaut,

Färbt sie die Stirn und die Schläf ihm rot mit blutigen Maulbeern.»1

Auch Fiammingo hatte die Szene in einem Relief behandelt, das Bellori in der Vita des

Künstlers ausführlich beschreibt.2 Auf alle Fälle muß etwas Verwandtes aus dem zurückliegenden

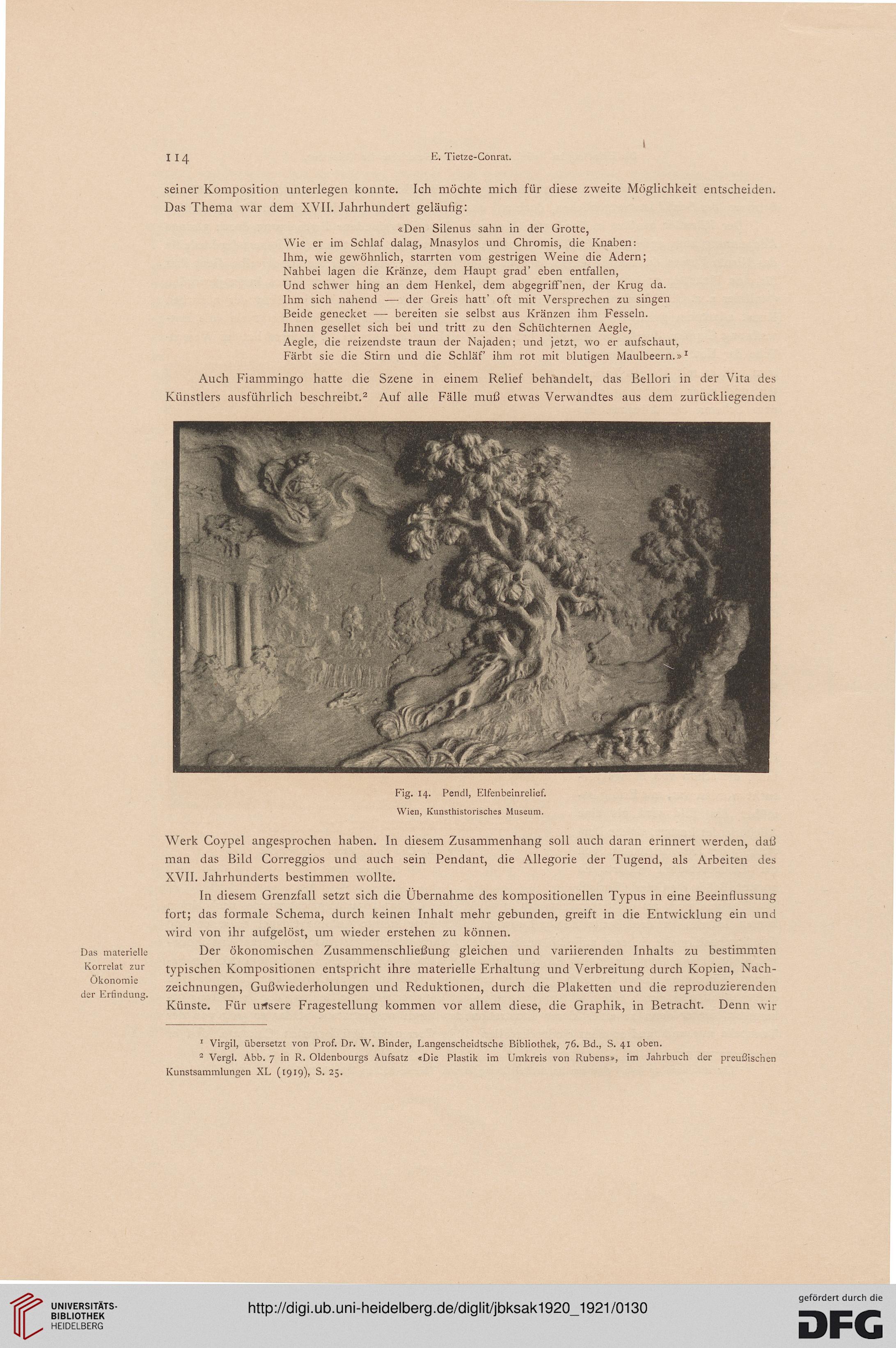

Fig. 14. Pendl, Elfenbeinrelief.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

Das materielle

Korrelat zur

Ökonomie

der Erfindung.

Werk Coypel angesprochen haben. In diesem Zusammenhang soll auch daran erinnert werden, daß

man das Bild Correggios und auch sein Pendant, die Allegorie der Tugend, als Arbeiten des

XVII. Jahrhunderts bestimmen wollte.

In diesem Grenzfall setzt sich die Übernahme des kompositionellen Typus in eine Beeinflussung

fort; das formale Schema, durch keinen Inhalt mehr gebunden, greift in die Entwicklung ein und

wird von ihr aufgelöst, um wieder erstehen zu können.

Der ökonomischen Zusammenschließung gleichen und variierenden Inhalts zu bestimmten

typischen Kompositionen entspricht ihre materielle Erhaltung und Verbreitung durch Kopien, Nach-

zeichnungen, Gußwiederholungen und Reduktionen, durch die Plaketten und die reproduzierenden

Künste. Für urfsere Fragestellung kommen vor allem diese, die Graphik, in Betracht. Denn wir

1 Virgil, übersetzt von Prof. Dr. W. Binder, Langenscheidtsche Bibliothek, 76. Bd., S. 41 oben.

2 Vergl. Abb. 7 in R. Oldenbourgs Aufsatz «Die Plastik im Umkreis von Rubens», im Jahrbuch der preußischen

Kunstsammlungen XL (1919), S. 25.

E. Tietze-Conrat.

seiner Komposition unterlegen konnte. Ich möchte mich für diese zweite Möglichkeit entscheiden.

Das Thema war dem XVII. Jahrhundert geläufig:

«Den Silenus sahn in der Grotte,

Wie er im Schlaf dalag, Mnasylos und Chromis, die Knaben:

Ihm, wie gewöhnlich, starrten vom gestrigen Weine die Adern;

Nahbei lagen die Kränze, dem Haupt grad' eben entfallen,

Und schwer hing an dem Henkel, dem abgegriffnen, der Krug da.

Ihm sich nahend — der Greis hau' oft mit Versprechen zu singen

Beide genecket — bereiten sie selbst aus Kränzen ihm Fesseln.

Ihnen gesellet sich bei und tritt zu den Schüchternen Aegle,

Aegle, die reizendste traun der Najaden; und jetzt, wo er aufschaut,

Färbt sie die Stirn und die Schläf ihm rot mit blutigen Maulbeern.»1

Auch Fiammingo hatte die Szene in einem Relief behandelt, das Bellori in der Vita des

Künstlers ausführlich beschreibt.2 Auf alle Fälle muß etwas Verwandtes aus dem zurückliegenden

Fig. 14. Pendl, Elfenbeinrelief.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

Das materielle

Korrelat zur

Ökonomie

der Erfindung.

Werk Coypel angesprochen haben. In diesem Zusammenhang soll auch daran erinnert werden, daß

man das Bild Correggios und auch sein Pendant, die Allegorie der Tugend, als Arbeiten des

XVII. Jahrhunderts bestimmen wollte.

In diesem Grenzfall setzt sich die Übernahme des kompositionellen Typus in eine Beeinflussung

fort; das formale Schema, durch keinen Inhalt mehr gebunden, greift in die Entwicklung ein und

wird von ihr aufgelöst, um wieder erstehen zu können.

Der ökonomischen Zusammenschließung gleichen und variierenden Inhalts zu bestimmten

typischen Kompositionen entspricht ihre materielle Erhaltung und Verbreitung durch Kopien, Nach-

zeichnungen, Gußwiederholungen und Reduktionen, durch die Plaketten und die reproduzierenden

Künste. Für urfsere Fragestellung kommen vor allem diese, die Graphik, in Betracht. Denn wir

1 Virgil, übersetzt von Prof. Dr. W. Binder, Langenscheidtsche Bibliothek, 76. Bd., S. 41 oben.

2 Vergl. Abb. 7 in R. Oldenbourgs Aufsatz «Die Plastik im Umkreis von Rubens», im Jahrbuch der preußischen

Kunstsammlungen XL (1919), S. 25.