Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.

117

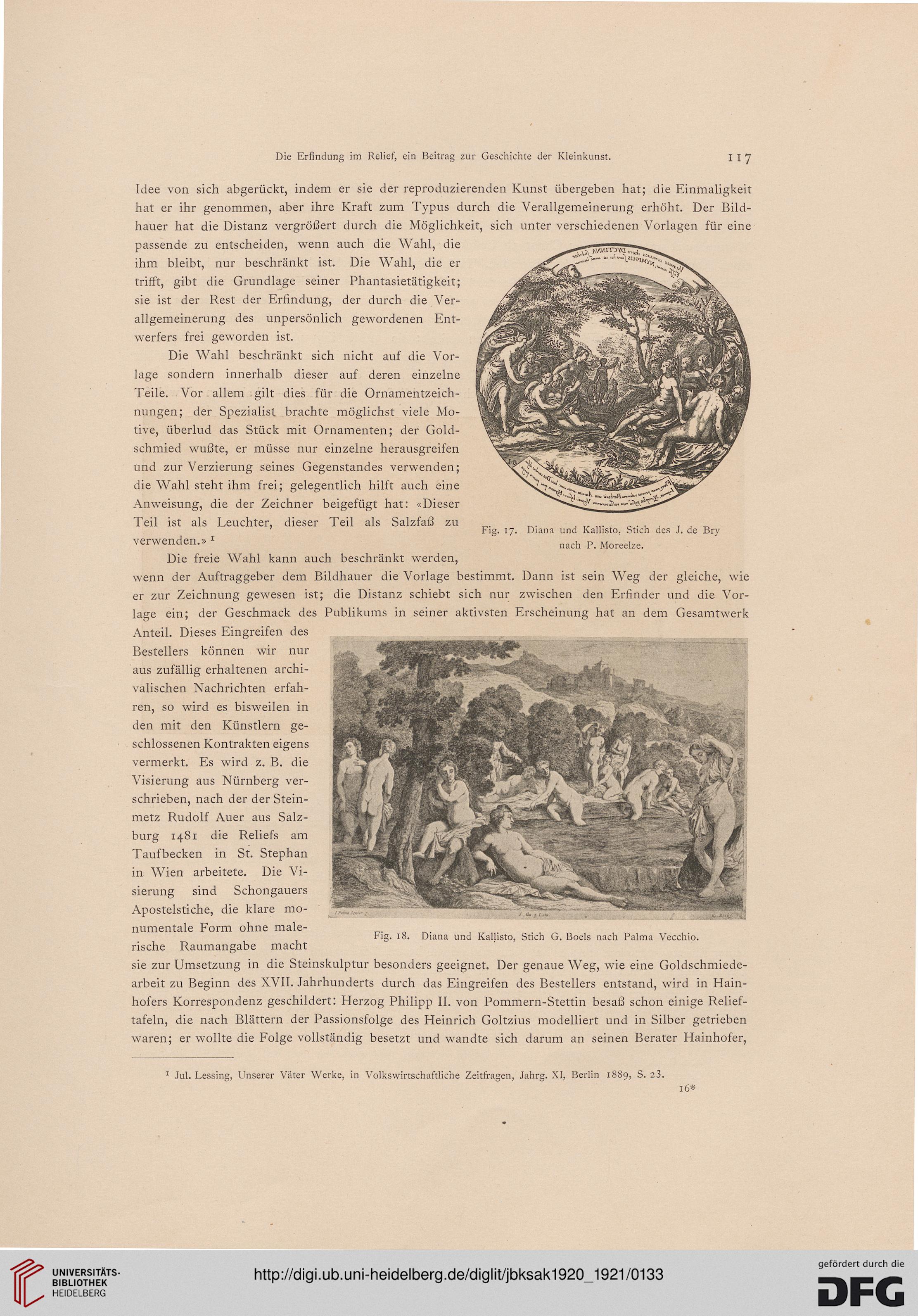

Fig. 17.

Diana und Kallisto, Stich des J. de Bry

nach P. Moreelze.

Idee von sich abgerückt, indem er sie der reproduzierenden Kunst übergeben hat; die Einmaligkeit

hat er ihr genommen, aber ihre Kraft zum Typus durch die Verallgemeinerung erhöht. Der Bild-

hauer hat die Distanz vergrößert durch die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Vorlagen für eine

passende zu entscheiden, wenn auch die Wahl, die

ihm bleibt, nur beschränkt ist. Die Wahl, die er

trifft, gibt die Grundlage seiner Phantasietätigkeit;

sie ist der Rest der Erfindung, der durch die Ver-

allgemeinerung des unpersönlich gewordenen Ent-

werfers frei geworden ist.

Die Wahl beschränkt sich nicht auf die Vor-

lage sondern innerhalb dieser auf deren einzelne

Teile. Vor allem gilt dies für die Ornamentzeich-

nungen; der Spezialist brachte möglichst viele Mo-

tive, überlud das Stück mit Ornamenten; der Gold-

schmied wußte, er müsse nur einzelne herausgreifen

und zur Verzierung seines Gegenstandes verwenden;

die Wahl steht ihm frei; gelegentlich hilft auch eine

Anweisung, die der Zeichner beigefügt hat: «Dieser

Teil ist als Leuchter, dieser Teil als Salzfaß zu

verwenden.» 1

Die freie Wahl kann auch beschränkt werden,

wenn der Auftraggeber dem Bildhauer die Vorlage bestimmt. Dann ist sein Weg der gleiche, wie

er zur Zeichnung gewesen ist; die Distanz schiebt sich nur zwischen den Erfinder und die Vor-

lage ein; der Geschmack des Publikums in seiner aktivsten Erscheinung hat an dem Gesamtwerk

Anteil. Dieses Eingreifen des

Bestellers können wir nur

aus zufällig erhaltenen archi-

valischen Nachrichten erfah-

ren, so wird es bisweilen in

den mit den Künstlern ge-

schlossenen Kontrakten eigens

vermerkt. Es wird z. B. die

Visierung aus Nürnberg ver-

schrieben, nach der der Stein-

metz Rudolf Auer aus Salz-

burg 1481 die Reliefs am

Taufbecken in St. Stephan

in Wien arbeitete. Die Vi-

sierung sind Schongauers

Apostelstiche, die klare mo-

numentale Form ohne male-

rische Raumangabe macht

sie zur Umsetzung in die Steinskulptur besonders geeignet. Der genaue Weg, wie eine Goldschmiede-

arbeit zu Beginn des XVII. Jahrhunderts durch das Eingreifen des Bestellers entstand, wird in Hain-

hofers Korrespondenz geschildert: Herzog Philipp II. von Pommern-Stettin besaß schon einige Relief-

tafeln, die nach Blättern der Passionsfolge des Heinrich Goltzius modelliert und in Silber getrieben

waren; er wollte die Folge vollständig besetzt und wandte sich darum an seinen Berater Hainhofer,

Fig. 18. Diana und Kallisto, Stich G. Boels nach Palma Vecchio.

1 Jul. Lessing, Unserer Väter Werke, in Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Jahrg. XI, Berlin 1889, S. 23.

16*

117

Fig. 17.

Diana und Kallisto, Stich des J. de Bry

nach P. Moreelze.

Idee von sich abgerückt, indem er sie der reproduzierenden Kunst übergeben hat; die Einmaligkeit

hat er ihr genommen, aber ihre Kraft zum Typus durch die Verallgemeinerung erhöht. Der Bild-

hauer hat die Distanz vergrößert durch die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Vorlagen für eine

passende zu entscheiden, wenn auch die Wahl, die

ihm bleibt, nur beschränkt ist. Die Wahl, die er

trifft, gibt die Grundlage seiner Phantasietätigkeit;

sie ist der Rest der Erfindung, der durch die Ver-

allgemeinerung des unpersönlich gewordenen Ent-

werfers frei geworden ist.

Die Wahl beschränkt sich nicht auf die Vor-

lage sondern innerhalb dieser auf deren einzelne

Teile. Vor allem gilt dies für die Ornamentzeich-

nungen; der Spezialist brachte möglichst viele Mo-

tive, überlud das Stück mit Ornamenten; der Gold-

schmied wußte, er müsse nur einzelne herausgreifen

und zur Verzierung seines Gegenstandes verwenden;

die Wahl steht ihm frei; gelegentlich hilft auch eine

Anweisung, die der Zeichner beigefügt hat: «Dieser

Teil ist als Leuchter, dieser Teil als Salzfaß zu

verwenden.» 1

Die freie Wahl kann auch beschränkt werden,

wenn der Auftraggeber dem Bildhauer die Vorlage bestimmt. Dann ist sein Weg der gleiche, wie

er zur Zeichnung gewesen ist; die Distanz schiebt sich nur zwischen den Erfinder und die Vor-

lage ein; der Geschmack des Publikums in seiner aktivsten Erscheinung hat an dem Gesamtwerk

Anteil. Dieses Eingreifen des

Bestellers können wir nur

aus zufällig erhaltenen archi-

valischen Nachrichten erfah-

ren, so wird es bisweilen in

den mit den Künstlern ge-

schlossenen Kontrakten eigens

vermerkt. Es wird z. B. die

Visierung aus Nürnberg ver-

schrieben, nach der der Stein-

metz Rudolf Auer aus Salz-

burg 1481 die Reliefs am

Taufbecken in St. Stephan

in Wien arbeitete. Die Vi-

sierung sind Schongauers

Apostelstiche, die klare mo-

numentale Form ohne male-

rische Raumangabe macht

sie zur Umsetzung in die Steinskulptur besonders geeignet. Der genaue Weg, wie eine Goldschmiede-

arbeit zu Beginn des XVII. Jahrhunderts durch das Eingreifen des Bestellers entstand, wird in Hain-

hofers Korrespondenz geschildert: Herzog Philipp II. von Pommern-Stettin besaß schon einige Relief-

tafeln, die nach Blättern der Passionsfolge des Heinrich Goltzius modelliert und in Silber getrieben

waren; er wollte die Folge vollständig besetzt und wandte sich darum an seinen Berater Hainhofer,

Fig. 18. Diana und Kallisto, Stich G. Boels nach Palma Vecchio.

1 Jul. Lessing, Unserer Väter Werke, in Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Jahrg. XI, Berlin 1889, S. 23.

16*