n8

E. Tictze-Conrat.

der sich nun mit seiner eingehenden Gewissenhaftigkeit der Angelegenheit annahm. Zuerst erkun-

digte er sich bei seinem künstlerischen Gewährsmann Rottenhammer, welchen «Silberarbeiter» er für

den in derlei Arbeiten geschicktesten halte. Rottenhammer nennt Bayr, nennt de Vos, aber mit voller

Wärme setzt er sich erst für Christoph Lencker ein. Der Herzog möge doch ein Täfelchen oder

einen Abguß danach als Muster einsenden. Hainhofer könne auch, falls es Seiner Hoheit genehm

wäre, die Folge von verschiedenen Künstlern vollendet zu haben, die Kupferstiche unter die drei

Silberarbeiter verteilen. Zwei Tafeln werden geschickt und Hainhofer übergibt sie mit dem n. Stich

der Passion dem Christoph Lencker, mit dem er gleichzeitig wegen der Bezahlung verhandelt.

Lencker kritisiert die Arbeit der ausgeführten Reliefs: sie gefällt ihm nicht übel; doch meint er,

«der maister habe sich auf die perspectiven nit wol verstanden und solt er das gebew oben her

nit so fast herauf sondern vül flächer getriben haben, wie dan etliche bilder, so nit forn her

kommen, etwaß zu hoch getriben seyen; doch» — schließt er freundlich — «hab er noch wol für

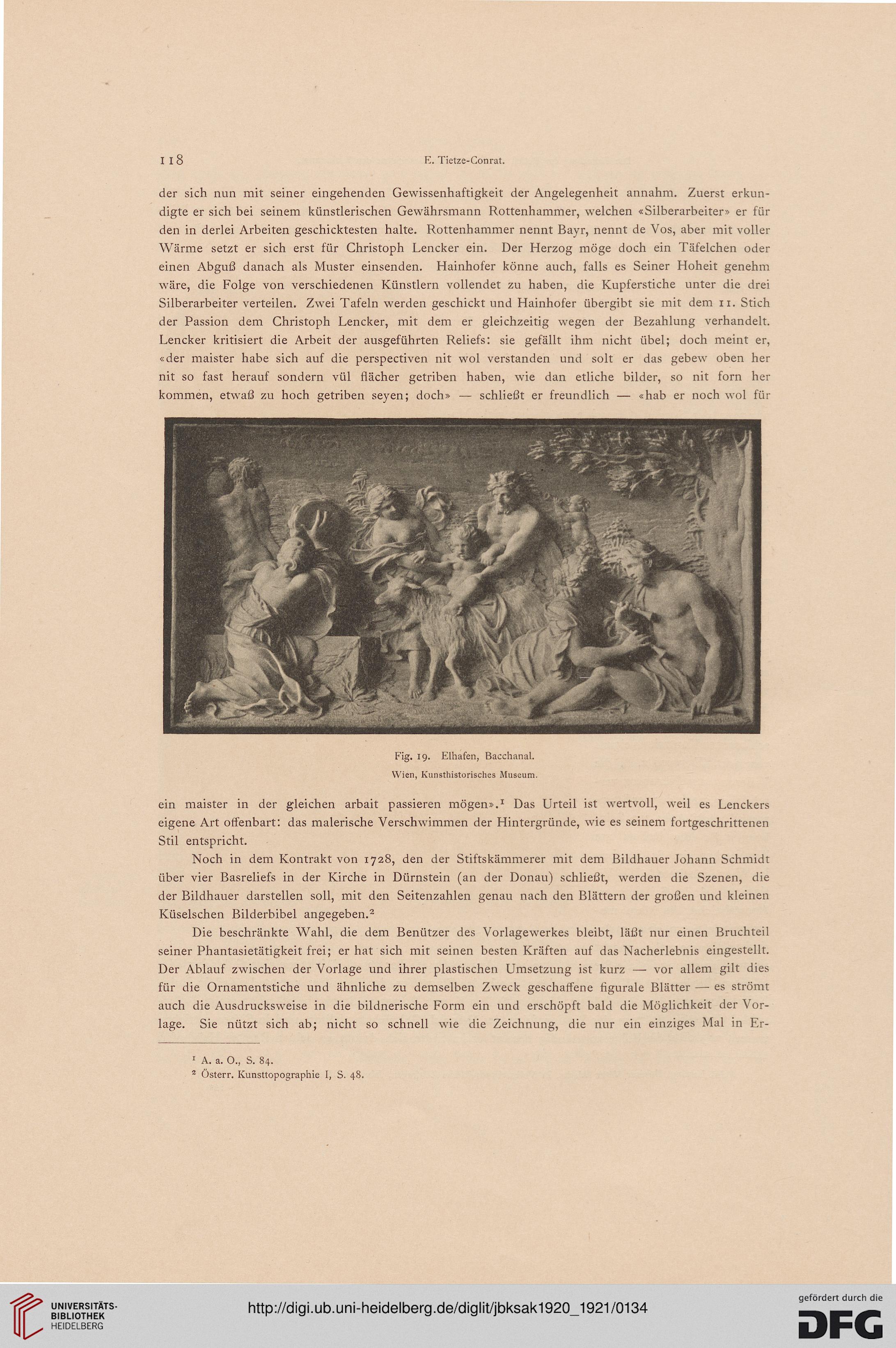

Fig. 19. Elhafen, Bacchanal.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

ein maister in der gleichen arbait passieren mögen».1 Das Urteil ist wertvoll, weil es Lenckers

eigene Art offenbart: das malerische Verschwimmen der Hintergründe, wie es seinem fortgeschrittenen

Stil entspricht.

Noch in dem Kontrakt von 1728, den der Stiftskämmerer mit dem Bildhauer Johann Schmidt

über vier Basreliefs in der Kirche in Dürnstein (an der Donau) schließt, werden die Szenen, die

der Bildhauer darstellen soll, mit den Seitenzahlen genau nach den Blättern der großen und kleinen

Küselschen Bilderbibel angegeben.2

Die beschränkte Wahl, die dem Benützer des Vorlagewerkes bleibt, läßt nur einen Bruchteil

seiner Phantasietätigkeit frei; er hat sich mit seinen besten Kräften auf das Nacherlebnis eingestellt.

Der Ablauf zwischen der Vorlage und ihrer plastischen Umsetzung ist kurz —■ vor allem gilt dies

für die Ornamentstiche und ähnliche zu demselben Zweck geschaffene figurale Blätter —■ es strömt

auch die Ausdrucksweise in die bildnerische Form ein und erschöpft bald die Möglichkeit der Vor-

lage. Sie nützt sich ab; nicht so schnell wie die Zeichnung, die nur ein einziges Mal in Er-

1 A. a. O., S. 84.

2 Österr. Kunsttopographie I, S. 48.

E. Tictze-Conrat.

der sich nun mit seiner eingehenden Gewissenhaftigkeit der Angelegenheit annahm. Zuerst erkun-

digte er sich bei seinem künstlerischen Gewährsmann Rottenhammer, welchen «Silberarbeiter» er für

den in derlei Arbeiten geschicktesten halte. Rottenhammer nennt Bayr, nennt de Vos, aber mit voller

Wärme setzt er sich erst für Christoph Lencker ein. Der Herzog möge doch ein Täfelchen oder

einen Abguß danach als Muster einsenden. Hainhofer könne auch, falls es Seiner Hoheit genehm

wäre, die Folge von verschiedenen Künstlern vollendet zu haben, die Kupferstiche unter die drei

Silberarbeiter verteilen. Zwei Tafeln werden geschickt und Hainhofer übergibt sie mit dem n. Stich

der Passion dem Christoph Lencker, mit dem er gleichzeitig wegen der Bezahlung verhandelt.

Lencker kritisiert die Arbeit der ausgeführten Reliefs: sie gefällt ihm nicht übel; doch meint er,

«der maister habe sich auf die perspectiven nit wol verstanden und solt er das gebew oben her

nit so fast herauf sondern vül flächer getriben haben, wie dan etliche bilder, so nit forn her

kommen, etwaß zu hoch getriben seyen; doch» — schließt er freundlich — «hab er noch wol für

Fig. 19. Elhafen, Bacchanal.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

ein maister in der gleichen arbait passieren mögen».1 Das Urteil ist wertvoll, weil es Lenckers

eigene Art offenbart: das malerische Verschwimmen der Hintergründe, wie es seinem fortgeschrittenen

Stil entspricht.

Noch in dem Kontrakt von 1728, den der Stiftskämmerer mit dem Bildhauer Johann Schmidt

über vier Basreliefs in der Kirche in Dürnstein (an der Donau) schließt, werden die Szenen, die

der Bildhauer darstellen soll, mit den Seitenzahlen genau nach den Blättern der großen und kleinen

Küselschen Bilderbibel angegeben.2

Die beschränkte Wahl, die dem Benützer des Vorlagewerkes bleibt, läßt nur einen Bruchteil

seiner Phantasietätigkeit frei; er hat sich mit seinen besten Kräften auf das Nacherlebnis eingestellt.

Der Ablauf zwischen der Vorlage und ihrer plastischen Umsetzung ist kurz —■ vor allem gilt dies

für die Ornamentstiche und ähnliche zu demselben Zweck geschaffene figurale Blätter —■ es strömt

auch die Ausdrucksweise in die bildnerische Form ein und erschöpft bald die Möglichkeit der Vor-

lage. Sie nützt sich ab; nicht so schnell wie die Zeichnung, die nur ein einziges Mal in Er-

1 A. a. O., S. 84.

2 Österr. Kunsttopographie I, S. 48.