122

E. Tietze-Conrat.

Er schöpft

aus

Kompendien.

drängt sich in den Eindruck, die Attribute herum oder die Landschaft sind nur die unwichtige

Füllung des Rahmens (Fig. 2 u. 3). Wie Abbilder statuarischer Kunst wirken sie oft und kommen

dadurch der Umsetzung in die Skulptur entgegen. Das einzelne Blatt gibt die künstlerische Ab-

sicht noch nicht, erst in der Serie entwickelt sich das Motiv; auch in der abhängigen Skulptur

erwächst es erst aus der architektonischen Anwendung, bei den Statuetten in den Nischen der

gedrechselten Fassade, über der aufgesetzten Balustrade eines Kabinetts, bei den Reliefs an den

Appliken seiner kleinen Laden.

Zur Ergänzung dieser vor allem als Bildhauermuster erfundenen Vorlagensammlungen treten

andere, die berühmte Werke reproduzieren, die inhaltlich umschriebene Kompositionsschemen

anerkannter Meister als Paradigmata dem Laien zur ästhetischen Belehrung, dem Künstler, Bild-

hauer oder Goldschmied zur Benützung an die Hand geben. Die bezeichnendsten dieser Art sind

ist ein Kompendium dogmatisch angesehener Höchstleistungen, wie es sich die gleichzeitige Wissen-

schaft in den Chrestomathien und Pansophien schuf. Ihrer Tendenz liegt der klassizistische Ge-

danke zugrunde, daß die einmal erreichte Höhe als unantastbares Exempel fortbestehe und dem

Schüler als erstrebenswertes und erlernbares Ideal überliefert werden müsse.1 Dieser geistigen Auf-

fassung, die in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts entstand und für das XVII. wesentlich

wurde, ist der Originalitätsgedanke ebenso fremd wie die Möglichkeit einer historischen Entwick-

lung. Es ist die Zeit, in der die jedem künstlerischen Schaffen allgemein innewohnende Ökonomie

der Erfindung auch von der kulturästhetischen Seite her ihre bewußte Zusammenfassung erlebte.

Küsel wählt sich seine Paradigmata aus der italienischen, französischen und niederländischen,

einige wenige auch aus der deutschen Schule; er wählt sie vor allem aus ästhetischen Rücksichten,

1 Ein charakteristisches Beispiel für diese Denkweise sind die sogenannten Sechs Meisterwerke des Kupferstechers Hendrick

Goltzius (1558 — 1616). Ich zitiere nach Lippmann a. a. O., S. n3 f.: «Imitationen sind auch seine berühmten sogenannten Sechs

Meisterwerke, in denen er zeigen will, wie er gleicherweise im Stil Raffaels, Dürers, Lucas van Leydens, Carraccis etc.

komponieren und stechen und es diesen Meistern gleichtun könne. In der Tat sind die Beschneidung Christi in Dürers und

die Anbetung der Könige in des Lucas van Leyden Weise wirksame, in der äußeren Faktur blendende Nachahmungen, denen

freilich, wie nicht anders zu erwarten, alles fehlt, was das wirkliche Wesen jener großen Vorbilder ausmacht.»

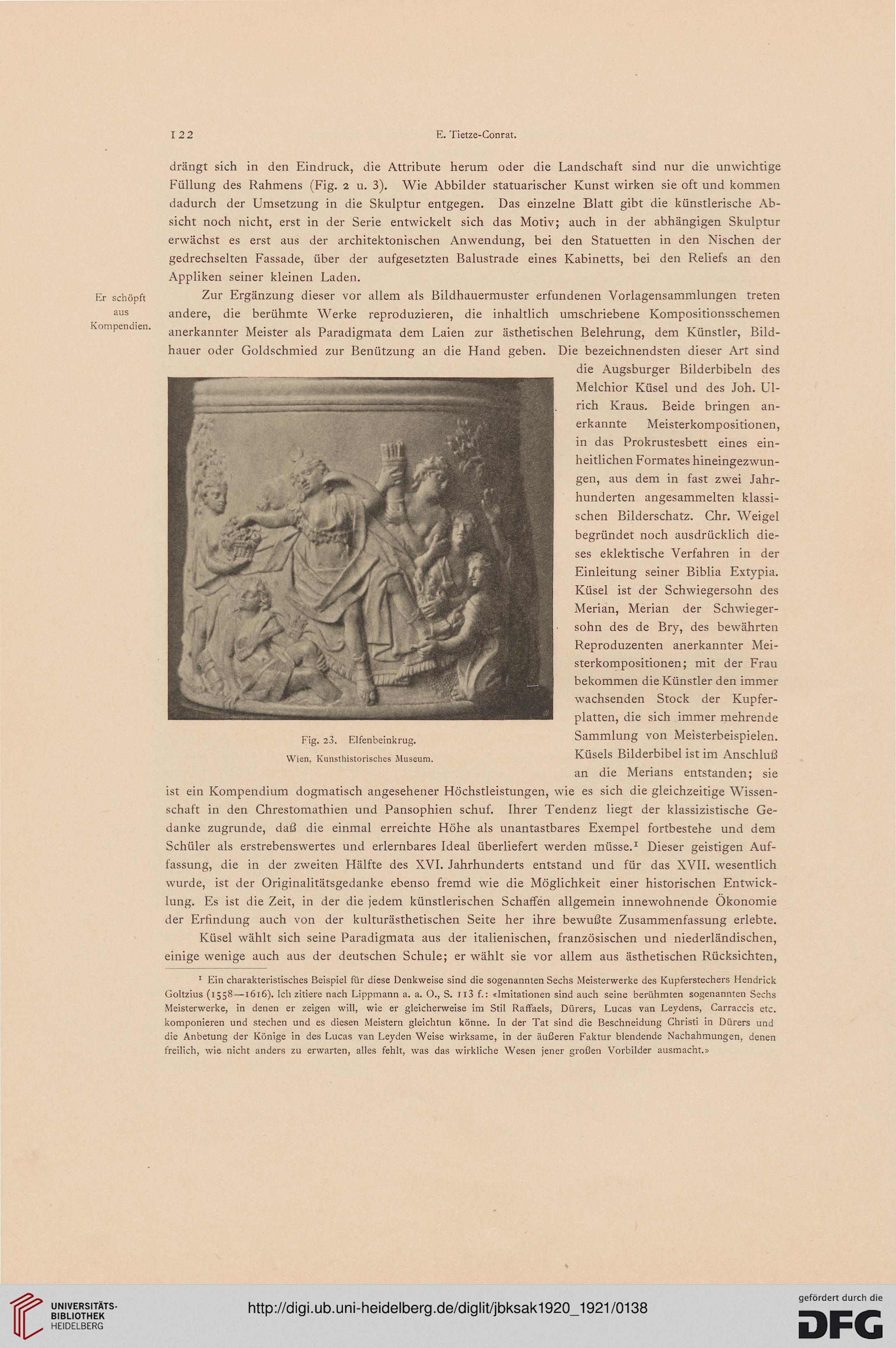

Wien, Kunsthistorischcs Museum.

Fig. 23. Flfenbeinkrug.

die Augsburger Bilderbibeln des

Melchior Küsel und des Joh. Ul-

rich Kraus. Beide bringen an-

erkannte Meisterkompositionen,

in das Prokrustesbett eines ein-

heitlichen Formates hineingezwun-

gen, aus dem in fast zwei Jahr-

hunderten angesammelten klassi-

schen Bilderschatz. Chr. Weigel

begründet noch ausdrücklich die-

ses eklektische Verfahren in der

Einleitung seiner Biblia Extypia.

Küsel ist der Schwiegersohn des

Merian, Merian der Schwieger-

sohn des de Bry, des bewährten

Reproduzenten anerkannter Mei-

sterkompositionen; mit der Frau

bekommen die Künstler den immer

wachsenden Stock der Kupfer-

platten, die sich immer mehrende

Sammlung von Meisterbeispielen.

Küsels Bilderbibel ist im Anschluß

an die Merians entstanden; sie

E. Tietze-Conrat.

Er schöpft

aus

Kompendien.

drängt sich in den Eindruck, die Attribute herum oder die Landschaft sind nur die unwichtige

Füllung des Rahmens (Fig. 2 u. 3). Wie Abbilder statuarischer Kunst wirken sie oft und kommen

dadurch der Umsetzung in die Skulptur entgegen. Das einzelne Blatt gibt die künstlerische Ab-

sicht noch nicht, erst in der Serie entwickelt sich das Motiv; auch in der abhängigen Skulptur

erwächst es erst aus der architektonischen Anwendung, bei den Statuetten in den Nischen der

gedrechselten Fassade, über der aufgesetzten Balustrade eines Kabinetts, bei den Reliefs an den

Appliken seiner kleinen Laden.

Zur Ergänzung dieser vor allem als Bildhauermuster erfundenen Vorlagensammlungen treten

andere, die berühmte Werke reproduzieren, die inhaltlich umschriebene Kompositionsschemen

anerkannter Meister als Paradigmata dem Laien zur ästhetischen Belehrung, dem Künstler, Bild-

hauer oder Goldschmied zur Benützung an die Hand geben. Die bezeichnendsten dieser Art sind

ist ein Kompendium dogmatisch angesehener Höchstleistungen, wie es sich die gleichzeitige Wissen-

schaft in den Chrestomathien und Pansophien schuf. Ihrer Tendenz liegt der klassizistische Ge-

danke zugrunde, daß die einmal erreichte Höhe als unantastbares Exempel fortbestehe und dem

Schüler als erstrebenswertes und erlernbares Ideal überliefert werden müsse.1 Dieser geistigen Auf-

fassung, die in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts entstand und für das XVII. wesentlich

wurde, ist der Originalitätsgedanke ebenso fremd wie die Möglichkeit einer historischen Entwick-

lung. Es ist die Zeit, in der die jedem künstlerischen Schaffen allgemein innewohnende Ökonomie

der Erfindung auch von der kulturästhetischen Seite her ihre bewußte Zusammenfassung erlebte.

Küsel wählt sich seine Paradigmata aus der italienischen, französischen und niederländischen,

einige wenige auch aus der deutschen Schule; er wählt sie vor allem aus ästhetischen Rücksichten,

1 Ein charakteristisches Beispiel für diese Denkweise sind die sogenannten Sechs Meisterwerke des Kupferstechers Hendrick

Goltzius (1558 — 1616). Ich zitiere nach Lippmann a. a. O., S. n3 f.: «Imitationen sind auch seine berühmten sogenannten Sechs

Meisterwerke, in denen er zeigen will, wie er gleicherweise im Stil Raffaels, Dürers, Lucas van Leydens, Carraccis etc.

komponieren und stechen und es diesen Meistern gleichtun könne. In der Tat sind die Beschneidung Christi in Dürers und

die Anbetung der Könige in des Lucas van Leyden Weise wirksame, in der äußeren Faktur blendende Nachahmungen, denen

freilich, wie nicht anders zu erwarten, alles fehlt, was das wirkliche Wesen jener großen Vorbilder ausmacht.»

Wien, Kunsthistorischcs Museum.

Fig. 23. Flfenbeinkrug.

die Augsburger Bilderbibeln des

Melchior Küsel und des Joh. Ul-

rich Kraus. Beide bringen an-

erkannte Meisterkompositionen,

in das Prokrustesbett eines ein-

heitlichen Formates hineingezwun-

gen, aus dem in fast zwei Jahr-

hunderten angesammelten klassi-

schen Bilderschatz. Chr. Weigel

begründet noch ausdrücklich die-

ses eklektische Verfahren in der

Einleitung seiner Biblia Extypia.

Küsel ist der Schwiegersohn des

Merian, Merian der Schwieger-

sohn des de Bry, des bewährten

Reproduzenten anerkannter Mei-

sterkompositionen; mit der Frau

bekommen die Künstler den immer

wachsenden Stock der Kupfer-

platten, die sich immer mehrende

Sammlung von Meisterbeispielen.

Küsels Bilderbibel ist im Anschluß

an die Merians entstanden; sie