128

F. Tietze-Conrat.

I lerausgreifen

von

Finzellösungen.

Fig. 3;. B. Spranger, Amor fesselt den

Merkur, gestochen von L. Kilian.

Ausdrucks geworden; die Kniende links hat sich aufgerichtet, ihre Hände erreichen nicht mehr die

ohnmächtige Mutter und die Stehende hinter ihr stürzt nicht heran, aus dem Gestus des hingerissenen

Schreckens ist eine Pose der Klage geworden. Es soll keineswegs behauptet werden, daß der Elfen-

beinschnitzer in dieser mäßigen Arbeit etwas dem Bild Baroccis

Gleichwertiges geleistet hätte; doch ließ er die Erfindung, die ihm

der Stich vermittelte,- zu selbständigem neuen Ausdruck ausreifen.

Den Ubergang zur Annahme einer Einzellösung bildet ein

Holzrelief in Salzburger Privatbesitz (Fig. io\ das sich aber als

allgemeine Anlehnung an ein Kompositionsschema noch den be-

handelten Stücken anschließt. Das Christuskind, dem der kleine

Johannes den Fuß küßt, ist ein beliebtes Motiv, das vielleicht

auf eine Radierung de la Hires von 1640 zurückgeht1; Corneille

Galle kombiniert die Gruppe mit der Erscheinung des Kreuzes in

den Wolken (Fig. 11), wie sie ähnlich auf Blättern des Peter

van Avont vorkommt. In dieser Fassung beeinflußte die Kompo-

sition die hübsche Holzschnitzerei. Die untere Gruppe wird fast

völlig getreu übernommen, nur sind die etwas derben Kinder-

typen des älteren Stiches ins Zartere, Bravere abgeschliffen. Die

obere Gruppe ist nur im Ausdruck und in der Raumfüllung

nachempfunden, doch aus anderen Elementen zusammengesetzt.2

Die Einzellösungen, Glieder größerer Kompositionen, be-

kommen in ihrer rein formalen Konzeption solche Eindruckskraft,

daß sie vom Bildhauer in anderem Zusammenhang, ja mit verändertem Ausdruck benützt wer-

den. Es ist etwas Verwandtes in dem michelangelesken Modell des Simson, der den Philister

niederwirft, und dem Krieger über einer in die Knie gebrochenen Mutter in dem Kindermord des

Daniele da Volterra; doch bot sich hier die Sta-

tuette als isolierte Erscheinung, als geläufiges

Atelierrequisit3 dem Künstler zur Verwendung

an. Größer aber ist die Phantasietätigkeit, wenn

der Kleinplastiker die Gruppe aus ihrem Zusam-

menhang erst lösen muß.

Elhafen gab die allgemeine Anordnung sei-

nes Elfenbeinreliefs, Raub der Sabinerinnen, im

Nationalmuseum in München (Fig. 12)4 nach Cor-

tonas Bilde des gleichen Inhalts im kapitolinischen

Museum;5 bei Cortona schwillt die Komposition

in zwei Raptusgruppen zu Wellenbergen, zwischen

denen die in der Mitte Knienden — ihre Kör-

per enthalten wie ein Multiplikationszeichen die

Diagonalen des Bildes — das Wellental bringen. Dieses dreigeteilte Hauptmotiv, dem Cortona die

Möglichkeit, sich ins Kontinuierliche zu verbreitern, mitgibt, rahmt Elhafen zum geschlossenen

Anschlag. Nun braucht er den ansteigenden Ast und nimmt das Motiv aus dem großen Gemälde

des Ciro Ferri, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, das ihm der Stich des Pietro Aquila ver-

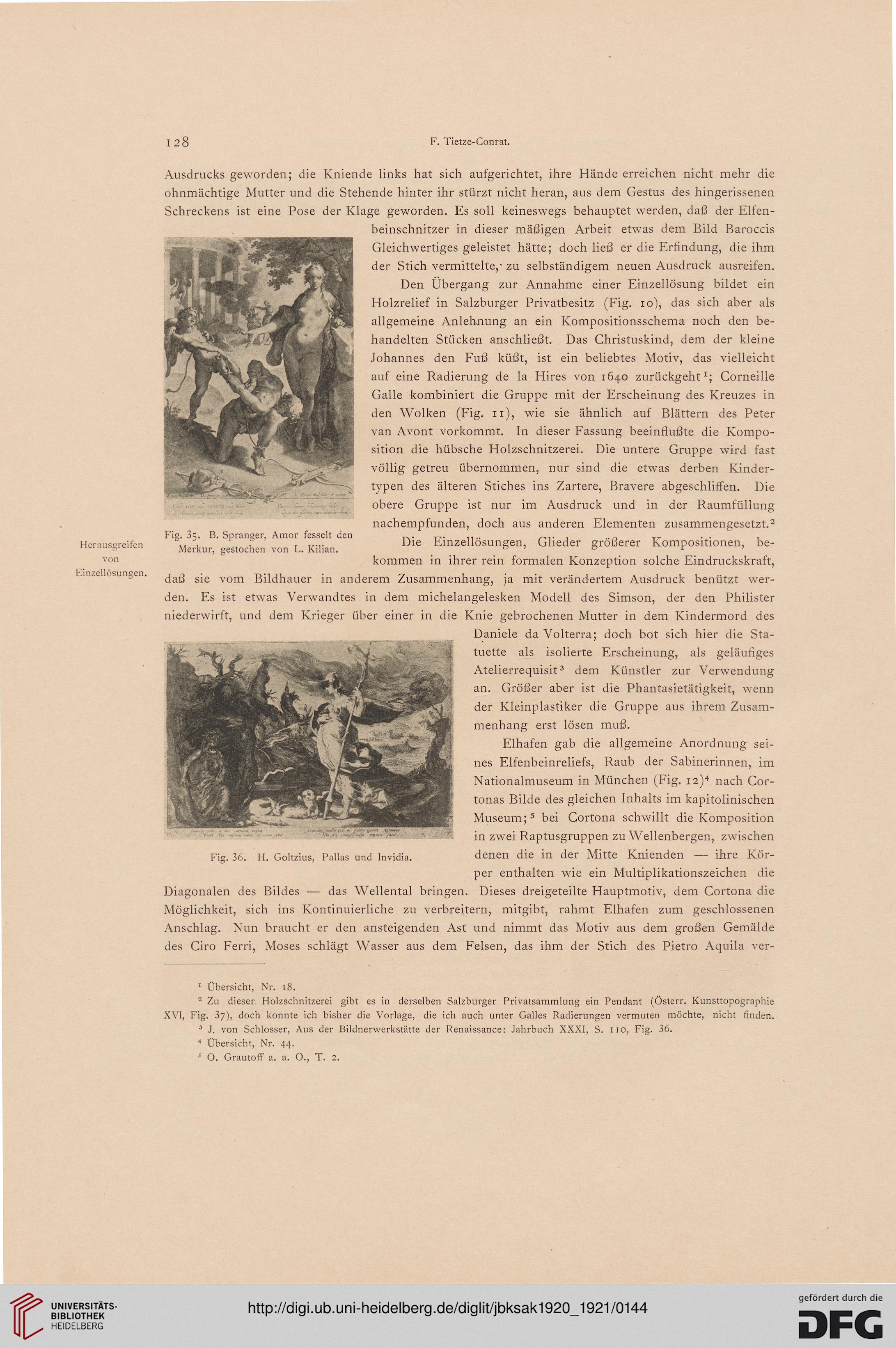

Fig. 36. H. Goltzius, Pallas und Invidia.

1 Übersicht, Nr. 18.

2 Zu dieser Holzschnitzerei gibt es in derselben Salzburger Privatsammlung ein Pendant (Österr. Kunsttopographie

XVI, Fig. 37), doch konnte ich bisher die Vorlage, die ich auch unter Galles Radierungen vermuten möchte, nicht finden.

3 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstätte der Renaissance: Jahrbuch XXXI, S. 110, Fig. 36.

4 Obersicht, Nr. 44.

5 O. Grautoff a. a. O., T. 2.

F. Tietze-Conrat.

I lerausgreifen

von

Finzellösungen.

Fig. 3;. B. Spranger, Amor fesselt den

Merkur, gestochen von L. Kilian.

Ausdrucks geworden; die Kniende links hat sich aufgerichtet, ihre Hände erreichen nicht mehr die

ohnmächtige Mutter und die Stehende hinter ihr stürzt nicht heran, aus dem Gestus des hingerissenen

Schreckens ist eine Pose der Klage geworden. Es soll keineswegs behauptet werden, daß der Elfen-

beinschnitzer in dieser mäßigen Arbeit etwas dem Bild Baroccis

Gleichwertiges geleistet hätte; doch ließ er die Erfindung, die ihm

der Stich vermittelte,- zu selbständigem neuen Ausdruck ausreifen.

Den Ubergang zur Annahme einer Einzellösung bildet ein

Holzrelief in Salzburger Privatbesitz (Fig. io\ das sich aber als

allgemeine Anlehnung an ein Kompositionsschema noch den be-

handelten Stücken anschließt. Das Christuskind, dem der kleine

Johannes den Fuß küßt, ist ein beliebtes Motiv, das vielleicht

auf eine Radierung de la Hires von 1640 zurückgeht1; Corneille

Galle kombiniert die Gruppe mit der Erscheinung des Kreuzes in

den Wolken (Fig. 11), wie sie ähnlich auf Blättern des Peter

van Avont vorkommt. In dieser Fassung beeinflußte die Kompo-

sition die hübsche Holzschnitzerei. Die untere Gruppe wird fast

völlig getreu übernommen, nur sind die etwas derben Kinder-

typen des älteren Stiches ins Zartere, Bravere abgeschliffen. Die

obere Gruppe ist nur im Ausdruck und in der Raumfüllung

nachempfunden, doch aus anderen Elementen zusammengesetzt.2

Die Einzellösungen, Glieder größerer Kompositionen, be-

kommen in ihrer rein formalen Konzeption solche Eindruckskraft,

daß sie vom Bildhauer in anderem Zusammenhang, ja mit verändertem Ausdruck benützt wer-

den. Es ist etwas Verwandtes in dem michelangelesken Modell des Simson, der den Philister

niederwirft, und dem Krieger über einer in die Knie gebrochenen Mutter in dem Kindermord des

Daniele da Volterra; doch bot sich hier die Sta-

tuette als isolierte Erscheinung, als geläufiges

Atelierrequisit3 dem Künstler zur Verwendung

an. Größer aber ist die Phantasietätigkeit, wenn

der Kleinplastiker die Gruppe aus ihrem Zusam-

menhang erst lösen muß.

Elhafen gab die allgemeine Anordnung sei-

nes Elfenbeinreliefs, Raub der Sabinerinnen, im

Nationalmuseum in München (Fig. 12)4 nach Cor-

tonas Bilde des gleichen Inhalts im kapitolinischen

Museum;5 bei Cortona schwillt die Komposition

in zwei Raptusgruppen zu Wellenbergen, zwischen

denen die in der Mitte Knienden — ihre Kör-

per enthalten wie ein Multiplikationszeichen die

Diagonalen des Bildes — das Wellental bringen. Dieses dreigeteilte Hauptmotiv, dem Cortona die

Möglichkeit, sich ins Kontinuierliche zu verbreitern, mitgibt, rahmt Elhafen zum geschlossenen

Anschlag. Nun braucht er den ansteigenden Ast und nimmt das Motiv aus dem großen Gemälde

des Ciro Ferri, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, das ihm der Stich des Pietro Aquila ver-

Fig. 36. H. Goltzius, Pallas und Invidia.

1 Übersicht, Nr. 18.

2 Zu dieser Holzschnitzerei gibt es in derselben Salzburger Privatsammlung ein Pendant (Österr. Kunsttopographie

XVI, Fig. 37), doch konnte ich bisher die Vorlage, die ich auch unter Galles Radierungen vermuten möchte, nicht finden.

3 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstätte der Renaissance: Jahrbuch XXXI, S. 110, Fig. 36.

4 Obersicht, Nr. 44.

5 O. Grautoff a. a. O., T. 2.