i6o

E. Tietze-Conrat.

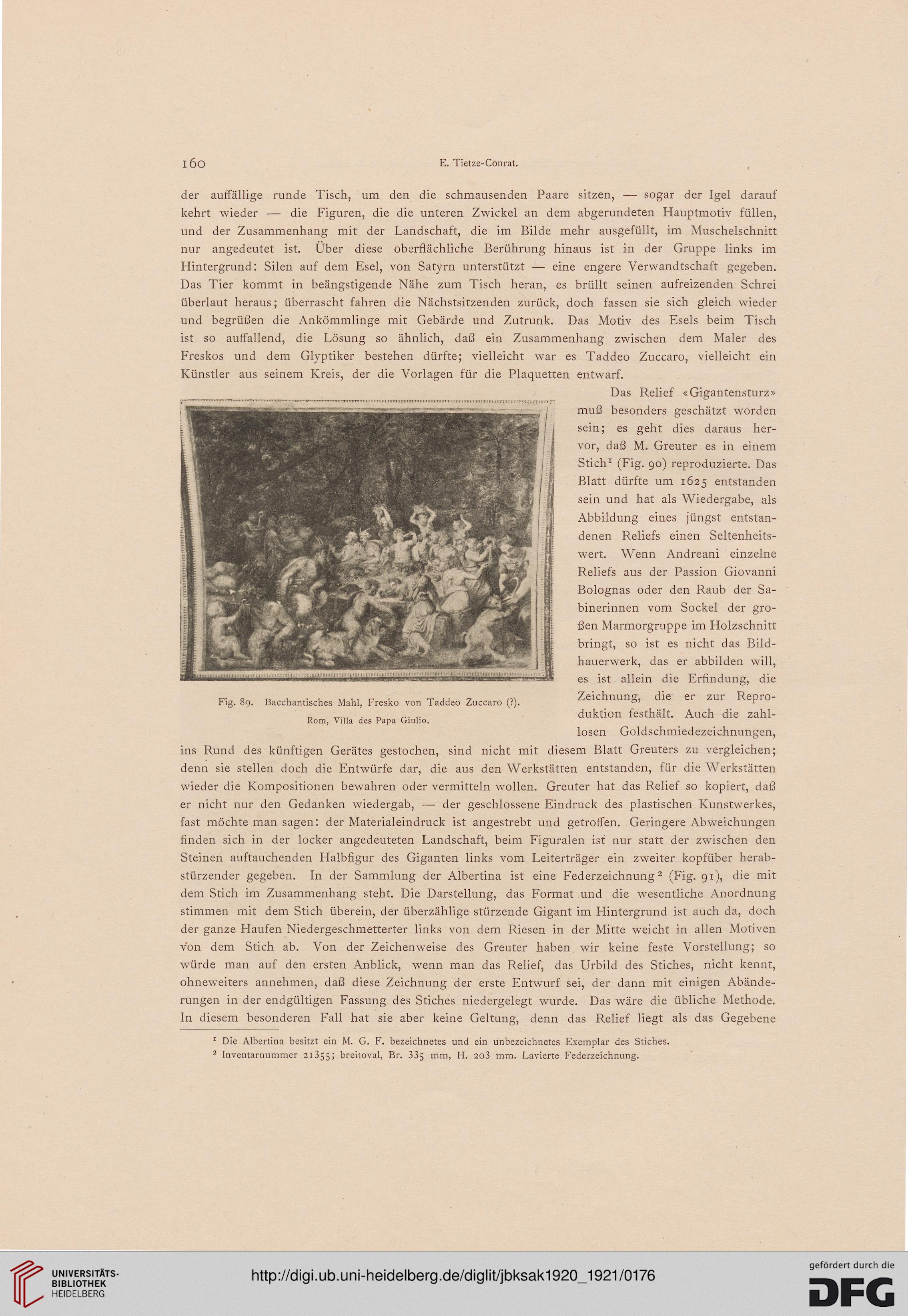

der auffällige runde Tisch, um den die schmausenden Paare sitzen, — sogar der Igel darauf

kehrt wieder — die Figuren, die die unteren Zwickel an dem abgerundeten Hauptmotiv füllen,

und der Zusammenhang mit der Landschaft, die im Bilde mehr ausgefüllt, im Muschelschnitt

nur angedeutet ist. Uber diese oberflächliche Berührung hinaus ist in der Gruppe links im

Hintergrund: Silen auf dem Esel, von Satyrn unterstützt — eine engere Verwandtschaft gegeben.

Das Tier kommt in beängstigende Nähe zum Tisch heran, es brüllt seinen aufreizenden Schrei

überlaut heraus; überrascht fahren die Nächstsitzenden zurück, doch fassen sie sich gleich wieder

und begrüßen die Ankömmlinge mit Gebärde und Zutrunk. Das Motiv des Esels beim Tisch

ist so auffallend, die Lösung so ähnlich, daß ein Zusammenhang zwischen dem Maler des

Freskos und dem Glyptiker bestehen dürfte; vielleicht war es Taddeo Zuccaro, vielleicht ein

Künstler aus seinem Kreis, der die Vorlagen für die Plaquetten entwarf.

Das Relief «Gigantensturz»

muß besonders geschätzt worden

sein; es geht dies daraus her-

vor, daß M. Greuter es in einem

Stich1 (Fig. 90) reproduzierte. Das

Blatt dürfte um 1625 entstanden

sein und hat als Wiedergabe, als

Abbildung eines jüngst entstan-

denen Reliefs einen Seltenheits-

wert. Wenn Andreani einzelne

Reliefs aus der Passion Giovanni

Bolognas oder den Raub der Sa-

binerinnen vom Sockel der gro-

ßen Marmorgruppe im Holzschnitt

bringt, so ist es nicht das Bild-

hauerwerk, das er abbilden will,

es ist allein die Erfindung, die

Zeichnung, die er zur Repro-

duktion festhält. Auch die zahl-

losen Goldschmiedezeichnungen,

ins Rund des künftigen Gerätes gestochen, sind nicht mit diesem Blatt Greuters zu vergleichen;

denn sie stellen doch die Entwürfe dar, die aus den Werkstätten entstanden, für die Werkstätten

wieder die Kompositionen bewahren oder vermitteln wollen. Greuter hat das Relief so kopiert, daß

er nicht nur den Gedanken wiedergab, — der geschlossene Eindruck des plastischen Kunstwerkes,

fast möchte man sagen: der Materialeindruck ist angestrebt und getroffen. Geringere Abweichungen

finden sich in der locker angedeuteten Landschaft, beim Figuralen ist nur statt der zwischen den

Steinen auftauchenden Halbfigur des Giganten links vom Leiterträger ein zweiter kopfüber herab-

stürzender gegeben. In der Sammlung der Albertina ist eine Federzeichnung2 (Fig. 91), die mit

dem Stich im Zusammenhang steht. Die Darstellung, das Format und die wesentliche Anordnung

stimmen mit dem Stich überein, der überzählige stürzende Gigant im Hintergrund ist auch da, doch

der ganze Haufen Niedergeschmetterter links von dem Riesen in der Mitte weicht in allen Motiven

von dem Stich ab. Von der Zeichenweise des Greuter haben wir keine feste Vorstellung; so

würde man auf den ersten Anblick, wenn man das Relief, das Urbild des Stiches, nicht kennt,

ohneweiters annehmen, daß diese Zeichnung der erste Entwurf sei, der dann mit einigen Abände-

rungen in der endgültigen Fassung des Stiches niedergelegt wurde. Das wäre die übliche Methode.

In diesem besonderen Fall hat sie aber keine Geltung, denn das Relief liegt als das Gegebene

1 Die Albertina besitzt ein M. G. F. bezeichnetes und ein unbezeichnetes Exemplar des Stiches.

s Inventarnummer 21355; breitoval, Br. 335 mm, H. 203 mm. Lavierte Federzeichnung.

Fig. 89. Bacchantisches Mahl, Fresko von Taddeo Zuccaro (?).

Rom, Villa des Papa Giulio.

E. Tietze-Conrat.

der auffällige runde Tisch, um den die schmausenden Paare sitzen, — sogar der Igel darauf

kehrt wieder — die Figuren, die die unteren Zwickel an dem abgerundeten Hauptmotiv füllen,

und der Zusammenhang mit der Landschaft, die im Bilde mehr ausgefüllt, im Muschelschnitt

nur angedeutet ist. Uber diese oberflächliche Berührung hinaus ist in der Gruppe links im

Hintergrund: Silen auf dem Esel, von Satyrn unterstützt — eine engere Verwandtschaft gegeben.

Das Tier kommt in beängstigende Nähe zum Tisch heran, es brüllt seinen aufreizenden Schrei

überlaut heraus; überrascht fahren die Nächstsitzenden zurück, doch fassen sie sich gleich wieder

und begrüßen die Ankömmlinge mit Gebärde und Zutrunk. Das Motiv des Esels beim Tisch

ist so auffallend, die Lösung so ähnlich, daß ein Zusammenhang zwischen dem Maler des

Freskos und dem Glyptiker bestehen dürfte; vielleicht war es Taddeo Zuccaro, vielleicht ein

Künstler aus seinem Kreis, der die Vorlagen für die Plaquetten entwarf.

Das Relief «Gigantensturz»

muß besonders geschätzt worden

sein; es geht dies daraus her-

vor, daß M. Greuter es in einem

Stich1 (Fig. 90) reproduzierte. Das

Blatt dürfte um 1625 entstanden

sein und hat als Wiedergabe, als

Abbildung eines jüngst entstan-

denen Reliefs einen Seltenheits-

wert. Wenn Andreani einzelne

Reliefs aus der Passion Giovanni

Bolognas oder den Raub der Sa-

binerinnen vom Sockel der gro-

ßen Marmorgruppe im Holzschnitt

bringt, so ist es nicht das Bild-

hauerwerk, das er abbilden will,

es ist allein die Erfindung, die

Zeichnung, die er zur Repro-

duktion festhält. Auch die zahl-

losen Goldschmiedezeichnungen,

ins Rund des künftigen Gerätes gestochen, sind nicht mit diesem Blatt Greuters zu vergleichen;

denn sie stellen doch die Entwürfe dar, die aus den Werkstätten entstanden, für die Werkstätten

wieder die Kompositionen bewahren oder vermitteln wollen. Greuter hat das Relief so kopiert, daß

er nicht nur den Gedanken wiedergab, — der geschlossene Eindruck des plastischen Kunstwerkes,

fast möchte man sagen: der Materialeindruck ist angestrebt und getroffen. Geringere Abweichungen

finden sich in der locker angedeuteten Landschaft, beim Figuralen ist nur statt der zwischen den

Steinen auftauchenden Halbfigur des Giganten links vom Leiterträger ein zweiter kopfüber herab-

stürzender gegeben. In der Sammlung der Albertina ist eine Federzeichnung2 (Fig. 91), die mit

dem Stich im Zusammenhang steht. Die Darstellung, das Format und die wesentliche Anordnung

stimmen mit dem Stich überein, der überzählige stürzende Gigant im Hintergrund ist auch da, doch

der ganze Haufen Niedergeschmetterter links von dem Riesen in der Mitte weicht in allen Motiven

von dem Stich ab. Von der Zeichenweise des Greuter haben wir keine feste Vorstellung; so

würde man auf den ersten Anblick, wenn man das Relief, das Urbild des Stiches, nicht kennt,

ohneweiters annehmen, daß diese Zeichnung der erste Entwurf sei, der dann mit einigen Abände-

rungen in der endgültigen Fassung des Stiches niedergelegt wurde. Das wäre die übliche Methode.

In diesem besonderen Fall hat sie aber keine Geltung, denn das Relief liegt als das Gegebene

1 Die Albertina besitzt ein M. G. F. bezeichnetes und ein unbezeichnetes Exemplar des Stiches.

s Inventarnummer 21355; breitoval, Br. 335 mm, H. 203 mm. Lavierte Federzeichnung.

Fig. 89. Bacchantisches Mahl, Fresko von Taddeo Zuccaro (?).

Rom, Villa des Papa Giulio.