IÖ2

E. Tietze-Conrat.

Schluß-

folgerungen.

Wir haben erst die Regel aufgestellt und durch Beispiele bewiesen und dann einen schnellen

Blick auf die Ausnahmen geworfen, die die Regel bestätigten. Sollen wir uns nun mit der Regel

begnügen, mit der erhärteten Annahme, daß die einzelnen kostbarsten Werke der Kleinkunst auf

den einmaligen Entwurf eines Malererfinders zurückgehen, der große Durchschnitt der Reliefs aber dem

reichen Schatz der Stiche und Radierungen ihre Motive oder Kompositionsschemen entnimmt?

Sollen wir nicht an dieser Tatsache genug haben, daß eine Vorlage benützt wurde, und uns die

beschwerliche und zeitraubende Mühe des Suchens nach ihr ersparen? Ich meine, daß die je-

weilige Konstatierung der Vorlage unerläßlich ist. Durch sie bekommen wir z. B. den untern

Endpunkt der Datierung. So wäre die ovale Bronzeplaque1 mit einem Bacchuszug des Kaiser

Friedrich-Museums nicht ins XVI. Jahrhundert aufgenommen worden, wenn die Darstellung als

die Umsetzung der Mittelgruppe der großen Radierung von Pietro Testa (1614—1650): Rückkehr

des Bacchus zu den Indern (Herbst), erkannt worden wäre.2 Und auch für die runde Plaque der-

selben Sammlung: Herkules und Dejanira,3 wäre das Entstehungsdatum aus dem XVI. ins XVII.

Jahrhundert vorgerückt

worden, da Annibale

Carracci in den ersten

Jahren dieses Jahrhun-

derts die Szene an die

Decke im Palazzo Far-

nese gemalt hat!

Neben dieser Hilfe

zur Datierung ist die

Ermittlung 'der Vorlage

wichtig, um dem Kunst-

werk überhaupt gerecht

zu werden; erst wenn

wir wissen, was von

anderer Seite einströmte,

können wir die persön-

liche Leistung erschlie-

ßen. Wir müssen also

bei Betrachtung des Re-

liefs unsere Aufmerksamkeit ganz auf die Komposition richten. Das geschieht bisweilen ohnedies, doch

leider zum falschen Ziel. So ist die Komposition bei einer Reihe von Holzreliefs des XVII. Jahrhun-

derts zum Ausgang genommen worden und hat das wesentlichste Kriterium bei der Zuweisung an

einen bestimmten Künstler abgegeben. Ich denke an die zahlreichen Bestimmungen auf den Schnitzer

in der «Art des Alexander Colin», die zumeist auf die Kompositionsschemen allein begründet sind. Es

sind zwei Reliefs in Linz4 und eines in der «Skulpturensammlung aus Berliner Privatbesitz»5, die in

jüngster Zeit so bestimmt wurden, obwohl der Halt dieser Zuschreibung, das Relief « Raub der Sabine-

rinnen» im Wiener Hofmuseum, das einer Inventareintragung des XVIII. Jahrhunderts zufolge Colin

hieß, schon von Scherer (Studien a. a. O. 11 f.) als Arbeit Elhafens aufgenommen wurde. Dieser

gruppierte ein ganzes Oeuvre von Holzschnitzereien um Elhafen: «Ihr Stil ist im ganzen noch stren-

ger und weniger barock als in den Elfenbeinarbeiten des Meisters. Es ist daher wahrscheinlich, daß

Elhafen, als er diese Holzschnitzwerke fertigte, Italien noch nicht kannte, daß er vielmehr noch unter

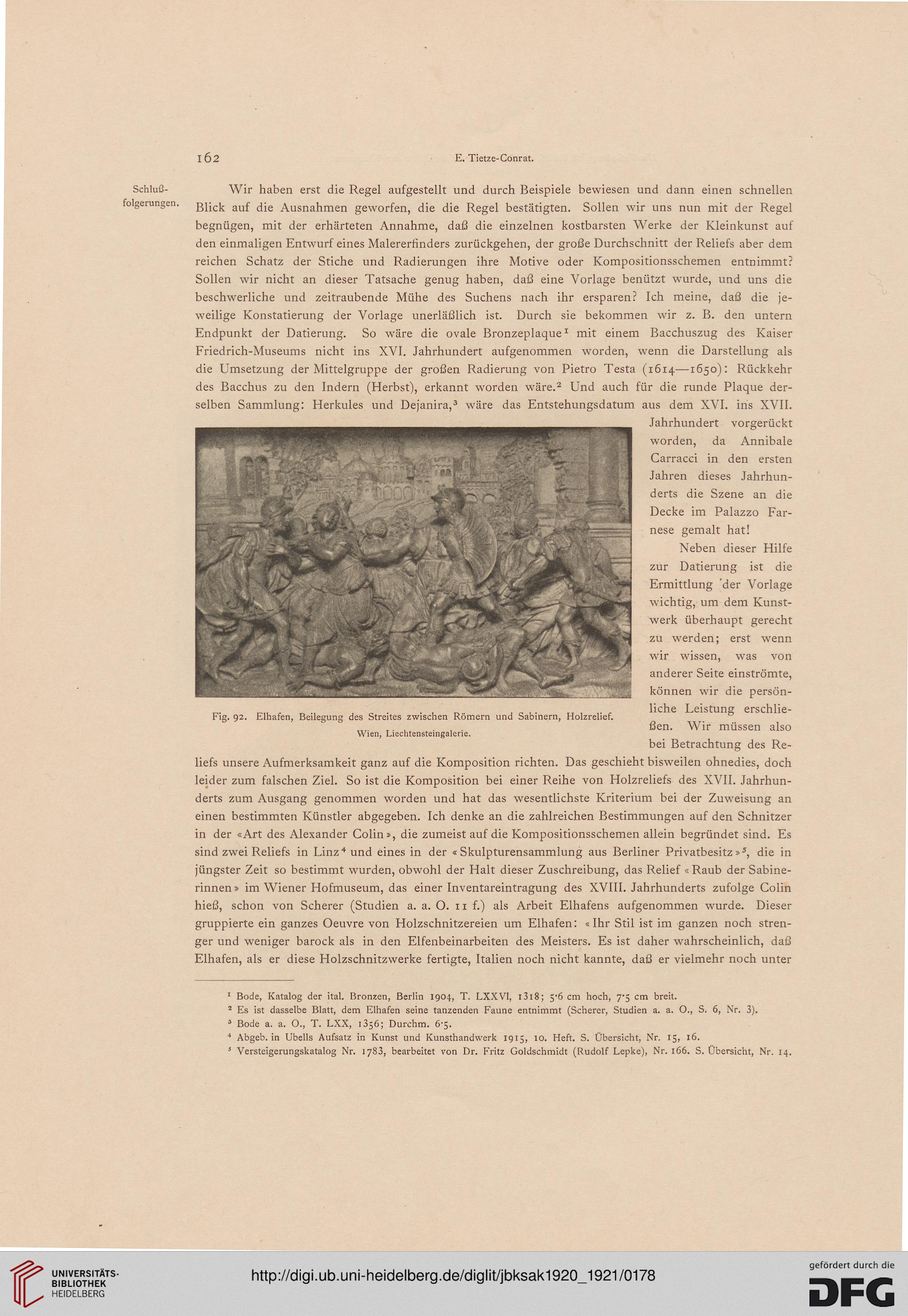

Fig. 92.

Elhafen, Beilegung des Streites zwischen Römern und Sabinern, Holzrelief.

Wien, Liechtensteingalerie.

1 Bode, Katalog der ital. Bronzen, Berlin 1904, T. LXXV1, 1318; 5-6 cm hoch, 7-5 cm breit.

2 Es ist dasselbe Blatt, dem Elhafen seine tanzenden Faune entnimmt (Scherer, Studien a. a. O., S. 6, Nr. 3).

3 Bode a. a. O., T. LXX, 1356; Durchm. 6-5.

4 Abgeb. in Ubells Aufsatz in Kunst und Kunsthandwerk 1915, 10. Heft. S. Obersicht, Nr. 15, 16.

5 Versteigerungskatalog Nr. 1783, bearbeitet von Dr. Fritz Goldschmidt (Rudolf Lepke), Nr. 166. S. Übersicht, Nr. 14.

E. Tietze-Conrat.

Schluß-

folgerungen.

Wir haben erst die Regel aufgestellt und durch Beispiele bewiesen und dann einen schnellen

Blick auf die Ausnahmen geworfen, die die Regel bestätigten. Sollen wir uns nun mit der Regel

begnügen, mit der erhärteten Annahme, daß die einzelnen kostbarsten Werke der Kleinkunst auf

den einmaligen Entwurf eines Malererfinders zurückgehen, der große Durchschnitt der Reliefs aber dem

reichen Schatz der Stiche und Radierungen ihre Motive oder Kompositionsschemen entnimmt?

Sollen wir nicht an dieser Tatsache genug haben, daß eine Vorlage benützt wurde, und uns die

beschwerliche und zeitraubende Mühe des Suchens nach ihr ersparen? Ich meine, daß die je-

weilige Konstatierung der Vorlage unerläßlich ist. Durch sie bekommen wir z. B. den untern

Endpunkt der Datierung. So wäre die ovale Bronzeplaque1 mit einem Bacchuszug des Kaiser

Friedrich-Museums nicht ins XVI. Jahrhundert aufgenommen worden, wenn die Darstellung als

die Umsetzung der Mittelgruppe der großen Radierung von Pietro Testa (1614—1650): Rückkehr

des Bacchus zu den Indern (Herbst), erkannt worden wäre.2 Und auch für die runde Plaque der-

selben Sammlung: Herkules und Dejanira,3 wäre das Entstehungsdatum aus dem XVI. ins XVII.

Jahrhundert vorgerückt

worden, da Annibale

Carracci in den ersten

Jahren dieses Jahrhun-

derts die Szene an die

Decke im Palazzo Far-

nese gemalt hat!

Neben dieser Hilfe

zur Datierung ist die

Ermittlung 'der Vorlage

wichtig, um dem Kunst-

werk überhaupt gerecht

zu werden; erst wenn

wir wissen, was von

anderer Seite einströmte,

können wir die persön-

liche Leistung erschlie-

ßen. Wir müssen also

bei Betrachtung des Re-

liefs unsere Aufmerksamkeit ganz auf die Komposition richten. Das geschieht bisweilen ohnedies, doch

leider zum falschen Ziel. So ist die Komposition bei einer Reihe von Holzreliefs des XVII. Jahrhun-

derts zum Ausgang genommen worden und hat das wesentlichste Kriterium bei der Zuweisung an

einen bestimmten Künstler abgegeben. Ich denke an die zahlreichen Bestimmungen auf den Schnitzer

in der «Art des Alexander Colin», die zumeist auf die Kompositionsschemen allein begründet sind. Es

sind zwei Reliefs in Linz4 und eines in der «Skulpturensammlung aus Berliner Privatbesitz»5, die in

jüngster Zeit so bestimmt wurden, obwohl der Halt dieser Zuschreibung, das Relief « Raub der Sabine-

rinnen» im Wiener Hofmuseum, das einer Inventareintragung des XVIII. Jahrhunderts zufolge Colin

hieß, schon von Scherer (Studien a. a. O. 11 f.) als Arbeit Elhafens aufgenommen wurde. Dieser

gruppierte ein ganzes Oeuvre von Holzschnitzereien um Elhafen: «Ihr Stil ist im ganzen noch stren-

ger und weniger barock als in den Elfenbeinarbeiten des Meisters. Es ist daher wahrscheinlich, daß

Elhafen, als er diese Holzschnitzwerke fertigte, Italien noch nicht kannte, daß er vielmehr noch unter

Fig. 92.

Elhafen, Beilegung des Streites zwischen Römern und Sabinern, Holzrelief.

Wien, Liechtensteingalerie.

1 Bode, Katalog der ital. Bronzen, Berlin 1904, T. LXXV1, 1318; 5-6 cm hoch, 7-5 cm breit.

2 Es ist dasselbe Blatt, dem Elhafen seine tanzenden Faune entnimmt (Scherer, Studien a. a. O., S. 6, Nr. 3).

3 Bode a. a. O., T. LXX, 1356; Durchm. 6-5.

4 Abgeb. in Ubells Aufsatz in Kunst und Kunsthandwerk 1915, 10. Heft. S. Obersicht, Nr. 15, 16.

5 Versteigerungskatalog Nr. 1783, bearbeitet von Dr. Fritz Goldschmidt (Rudolf Lepke), Nr. 166. S. Übersicht, Nr. 14.