182

Josef YVeingartner.

ist in manchen der genannten Kirchen schon deutlich vorbereitet, wenn sie auch hier noch besonders

gesteigert wurde. Desgleichen war die runde, ungegliederte Form der Trennungspfeiler längst

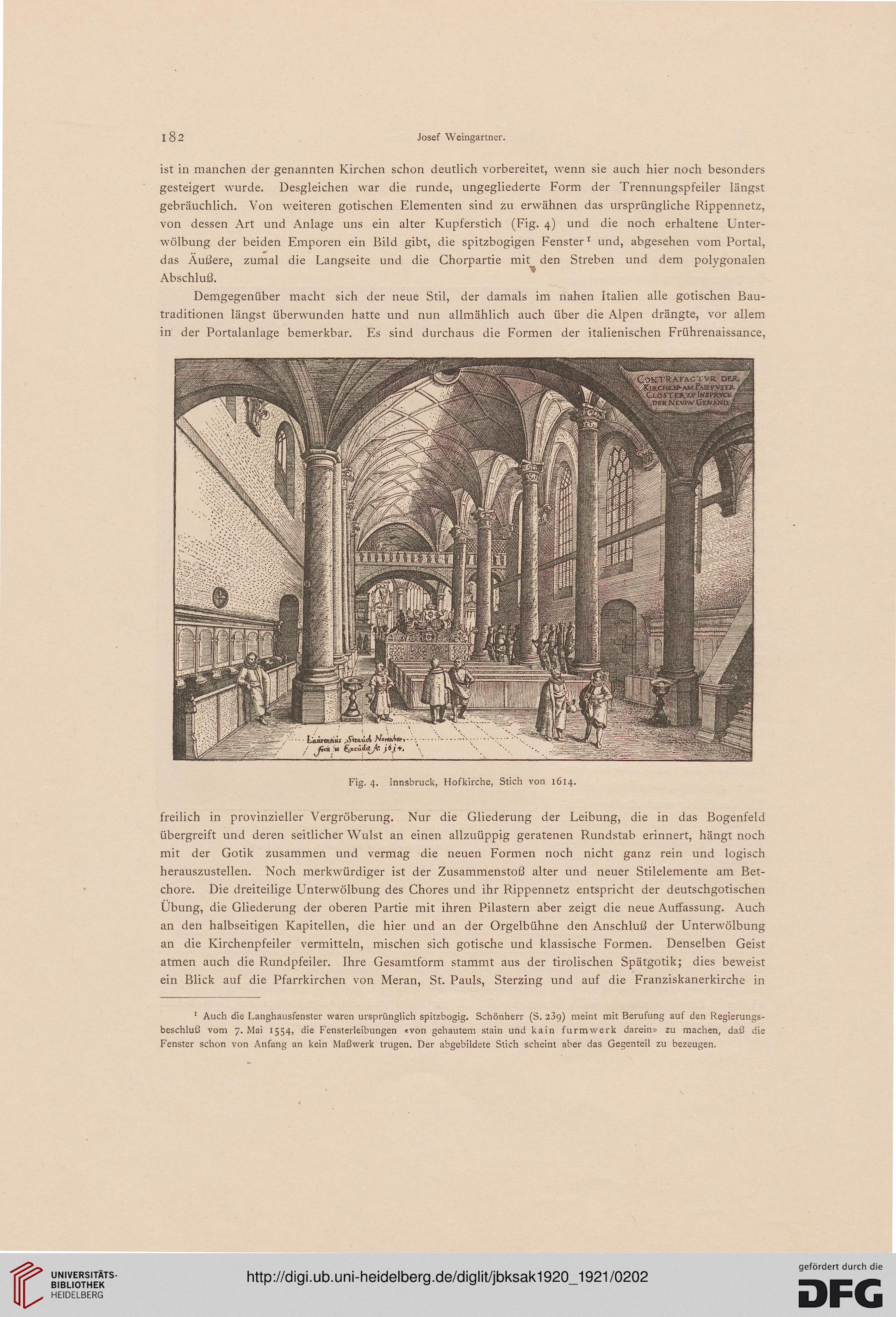

gebräuchlich. Von weiteren gotischen Elementen sind zu erwähnen das ursprüngliche Rippennetz,

von dessen Art und Anlage uns ein alter Kupferstich (Fig. 4) und die noch erhaltene Unter-

wölbung der beiden Emporen ein Bild gibt, die spitzbogigen Fenster1 und, abgesehen vom Portal,

das Äußere, zumal die Langseite und die Chorpartie mit den Streben und dem polygonalen

Abschluß.

Demgegenüber macht sich der neue Stil, der damals im nahen Italien alle gotischen Bau-

traditionen längst überwunden hatte und nun allmählich auch über die Alpen drängte, vor allem

in der Portalanlage bemerkbar. Es sind durchaus die Formen der italienischen Frührenaissance,

Fig. 4. Innsbruck, Hofkirche, Stich von 1614.

freilich in provinzieller Vergröberung. Nur die Gliederung der Leibung, die in das Bogenfeld

übergreift und deren seitlicher Wulst an einen allzuüppig geratenen Rundstab erinnert, hängt noch

mit der Gotik zusammen und vermag die neuen Formen noch nicht ganz rein und logisch

herauszustellen. Noch merkwürdiger ist der Zusammenstoß alter und neuer Stilelemente am Bet-

chore. Die dreiteilige Unterwölbung des Chores und ihr Rippennetz entspricht der deutschgotischen

Übung, die Gliederung der oberen Partie mit ihren Pilastern aber zeigt die neue Auffassung. Auch

an den halbseitigen Kapitellen, die hier und an der Orgelbühne den Anschluß der Unterwölbung

an die Kirchenpfeiler vermitteln, mischen sich gotische und klassische Formen. Denselben Geist

atmen auch die Rundpfeiler. Ihre Gesamtform stammt aus der tirolischen Spätgotik; dies beweist

ein Blick auf die Pfarrkirchen von Meran, St. Pauls, Sterzing und auf die Franziskanerkirche in

1 Auch die Langhausfenster waren ursprünglich spitzbogig. Schönherr (S. 239) meint mit Berufung auf den Regierungs-

beschluß vom 7. Mai 1554, die Fensterleibungen «von gehautem stain und kain furmwerk darein» zu machen, daß die

Fenster schon von Anfang an kein Maßwerk trugen. Der abgebildete Stich scheint aber das Gegenteil zu bezeugen.

Josef YVeingartner.

ist in manchen der genannten Kirchen schon deutlich vorbereitet, wenn sie auch hier noch besonders

gesteigert wurde. Desgleichen war die runde, ungegliederte Form der Trennungspfeiler längst

gebräuchlich. Von weiteren gotischen Elementen sind zu erwähnen das ursprüngliche Rippennetz,

von dessen Art und Anlage uns ein alter Kupferstich (Fig. 4) und die noch erhaltene Unter-

wölbung der beiden Emporen ein Bild gibt, die spitzbogigen Fenster1 und, abgesehen vom Portal,

das Äußere, zumal die Langseite und die Chorpartie mit den Streben und dem polygonalen

Abschluß.

Demgegenüber macht sich der neue Stil, der damals im nahen Italien alle gotischen Bau-

traditionen längst überwunden hatte und nun allmählich auch über die Alpen drängte, vor allem

in der Portalanlage bemerkbar. Es sind durchaus die Formen der italienischen Frührenaissance,

Fig. 4. Innsbruck, Hofkirche, Stich von 1614.

freilich in provinzieller Vergröberung. Nur die Gliederung der Leibung, die in das Bogenfeld

übergreift und deren seitlicher Wulst an einen allzuüppig geratenen Rundstab erinnert, hängt noch

mit der Gotik zusammen und vermag die neuen Formen noch nicht ganz rein und logisch

herauszustellen. Noch merkwürdiger ist der Zusammenstoß alter und neuer Stilelemente am Bet-

chore. Die dreiteilige Unterwölbung des Chores und ihr Rippennetz entspricht der deutschgotischen

Übung, die Gliederung der oberen Partie mit ihren Pilastern aber zeigt die neue Auffassung. Auch

an den halbseitigen Kapitellen, die hier und an der Orgelbühne den Anschluß der Unterwölbung

an die Kirchenpfeiler vermitteln, mischen sich gotische und klassische Formen. Denselben Geist

atmen auch die Rundpfeiler. Ihre Gesamtform stammt aus der tirolischen Spätgotik; dies beweist

ein Blick auf die Pfarrkirchen von Meran, St. Pauls, Sterzing und auf die Franziskanerkirche in

1 Auch die Langhausfenster waren ursprünglich spitzbogig. Schönherr (S. 239) meint mit Berufung auf den Regierungs-

beschluß vom 7. Mai 1554, die Fensterleibungen «von gehautem stain und kain furmwerk darein» zu machen, daß die

Fenster schon von Anfang an kein Maßwerk trugen. Der abgebildete Stich scheint aber das Gegenteil zu bezeugen.