»

IQ8 Josef Weingartner.

Gebälkstücken und Attikaaufsätzen. An den abgeschrägten Kuppelpfeilern stoßen auf jeder Seite

drei Pilaster zusammen und auch die Schräge ist pilasterartig mit Marmor verkleidet. An den

Seitenwänden der Querarme, die im übrigen durch drei Paare übereinanderliegender Rundbogen-

fenster gegliedert sind, verbinden Schwebebrücken die Langhausemporen mit zwei Oratorien, die

sich mit zwei Rundbogenfenstern und reichgeschmückten Logen gegen den Chor öffnen.

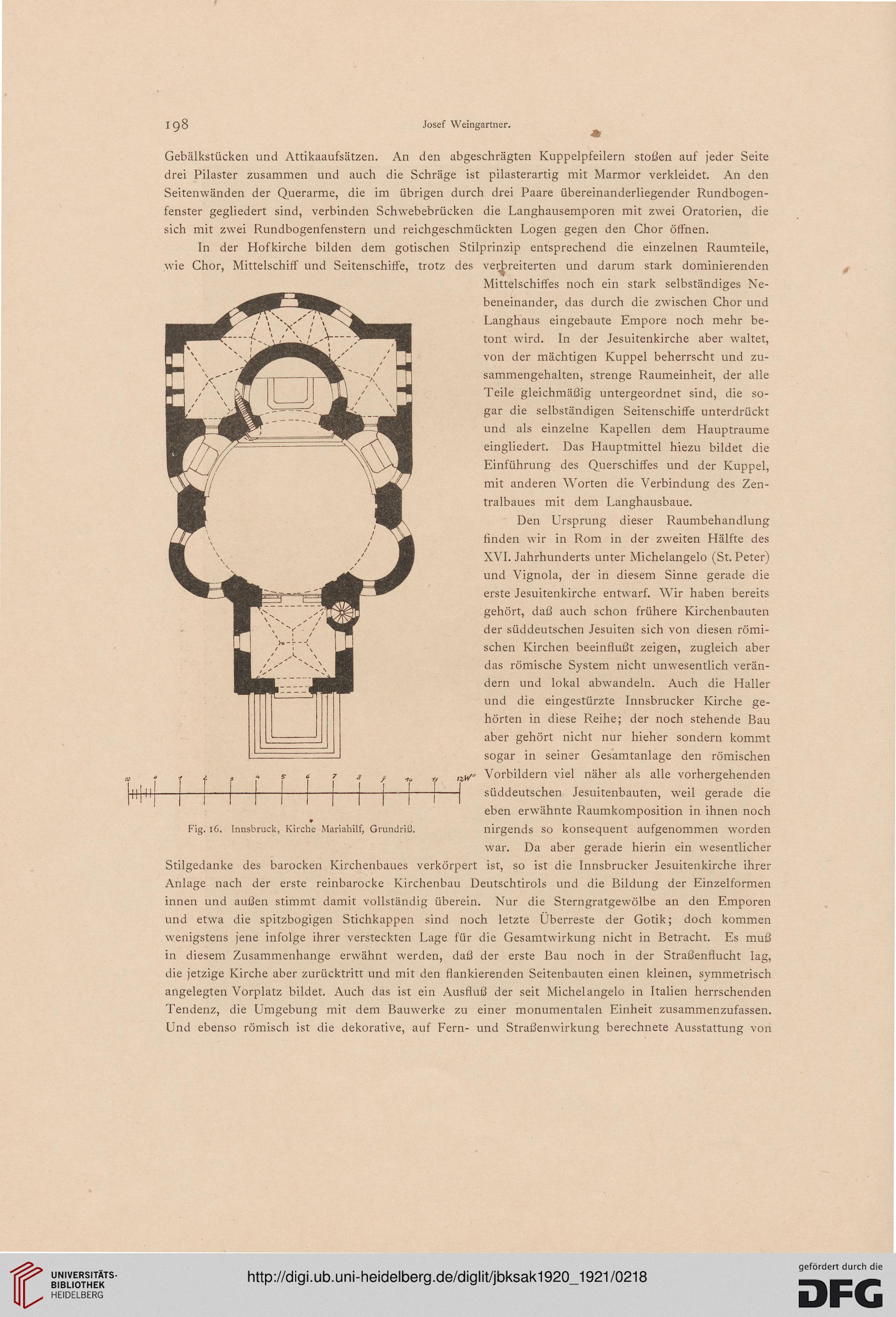

In der Hofkirche bilden dem gotischen Stilprinzip entsprechend die einzelnen Raumteile,

wie Chor, Mittelschiff und Seitenschiffe, trotz des verbreiterten und darum stark dominierenden

Mittelschiffes noch ein stark selbständiges Ne-

beneinander, das durch die zwischen Chor und

Langhaus eingebaute Empore noch mehr be-

tont wird. In der Jesuitenkirche aber waltet,

von der mächtigen Kuppel beherrscht und zu-

sammengehalten, strenge Raumeinheit, der alle

Teile gleichmäßig untergeordnet sind, die so-

gar die selbständigen Seitenschiffe unterdrückt

und als einzelne Kapellen dem Hauptraume

eingliedert. Das Hauptmittel hiezu bildet die

Einführung des Querschiffes und der Kuppel,

mit anderen Worten die Verbindung des Zen-

tralbaues mit dem Langhausbaue.

Den Ursprung dieser Raumbehandlung

finden wir in Rom in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts unter Michelangelo (St. Peter)

und Vignola, der in diesem Sinne gerade die

erste Jesuitenkirche entwarf. Wir haben bereits

gehört, daß auch schon frühere Kirchenbauten

der süddeutschen Jesuiten sich von diesen römi-

schen Kirchen beeinflußt zeigen, zugleich aber

das römische System nicht unwesentlich verän-

dern und lokal abwandeln. Auch die Haller

und die eingestürzte Innsbrucker Kirche ge-

hörten in diese Reihe; der noch stehende Bau

aber gehört nicht nur hieher sondern kommt

sogar in seiner Gesamtanlage den römischen

*if»r'T*-/i,* nW Vorbildern viel näher als alle vorhergehenden

—|-j——|----j-1-1-1-1-1 süddeutschen Jesuitenbauten, weil gerade die

eben erwähnte Raumkomposition in ihnen noch

Fig. 16. Innsbruck, Kirche Mariahilf, Grundriß. nirgends so konsequent aufgenommen worden

war. Da aber gerade hierin ein wesentlicher

Stilgedanke des barocken Kirchenbaues verkörpert ist, so ist die Innsbrucker Jesuitenkirche ihrer

Anlage nach der erste reinbarocke Kirchenbau Deutschtirols und die Bildung der Einzelformen

innen und außen stimmt damit vollständig überein. Nur die Sterngratgewölbe an den Emporen

und etwa die spitzbogigen Stichkappen sind noch letzte Uberreste der Gotik; doch kommen

wenigstens jene infolge ihrer versteckten Lage für die Gesamtwirkung nicht in Betracht. Es muß

in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß der erste Bau noch in der Straßenflucht lag,

die jetzige Kirche aber zurücktritt und mit den flankierenden Seitenbauten einen kleinen, symmetrisch

angelegten Vorplatz bildet. Auch das ist ein Ausfluß der seit Michelangelo in Italien herrschenden

Tendenz, die Umgebung mit dem Bauwerke zu einer monumentalen Einheit zusammenzufassen.

Und ebenso römisch ist die dekorative, auf Fern- und Straßenwirkung berechnete Ausstattung von

IQ8 Josef Weingartner.

Gebälkstücken und Attikaaufsätzen. An den abgeschrägten Kuppelpfeilern stoßen auf jeder Seite

drei Pilaster zusammen und auch die Schräge ist pilasterartig mit Marmor verkleidet. An den

Seitenwänden der Querarme, die im übrigen durch drei Paare übereinanderliegender Rundbogen-

fenster gegliedert sind, verbinden Schwebebrücken die Langhausemporen mit zwei Oratorien, die

sich mit zwei Rundbogenfenstern und reichgeschmückten Logen gegen den Chor öffnen.

In der Hofkirche bilden dem gotischen Stilprinzip entsprechend die einzelnen Raumteile,

wie Chor, Mittelschiff und Seitenschiffe, trotz des verbreiterten und darum stark dominierenden

Mittelschiffes noch ein stark selbständiges Ne-

beneinander, das durch die zwischen Chor und

Langhaus eingebaute Empore noch mehr be-

tont wird. In der Jesuitenkirche aber waltet,

von der mächtigen Kuppel beherrscht und zu-

sammengehalten, strenge Raumeinheit, der alle

Teile gleichmäßig untergeordnet sind, die so-

gar die selbständigen Seitenschiffe unterdrückt

und als einzelne Kapellen dem Hauptraume

eingliedert. Das Hauptmittel hiezu bildet die

Einführung des Querschiffes und der Kuppel,

mit anderen Worten die Verbindung des Zen-

tralbaues mit dem Langhausbaue.

Den Ursprung dieser Raumbehandlung

finden wir in Rom in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts unter Michelangelo (St. Peter)

und Vignola, der in diesem Sinne gerade die

erste Jesuitenkirche entwarf. Wir haben bereits

gehört, daß auch schon frühere Kirchenbauten

der süddeutschen Jesuiten sich von diesen römi-

schen Kirchen beeinflußt zeigen, zugleich aber

das römische System nicht unwesentlich verän-

dern und lokal abwandeln. Auch die Haller

und die eingestürzte Innsbrucker Kirche ge-

hörten in diese Reihe; der noch stehende Bau

aber gehört nicht nur hieher sondern kommt

sogar in seiner Gesamtanlage den römischen

*if»r'T*-/i,* nW Vorbildern viel näher als alle vorhergehenden

—|-j——|----j-1-1-1-1-1 süddeutschen Jesuitenbauten, weil gerade die

eben erwähnte Raumkomposition in ihnen noch

Fig. 16. Innsbruck, Kirche Mariahilf, Grundriß. nirgends so konsequent aufgenommen worden

war. Da aber gerade hierin ein wesentlicher

Stilgedanke des barocken Kirchenbaues verkörpert ist, so ist die Innsbrucker Jesuitenkirche ihrer

Anlage nach der erste reinbarocke Kirchenbau Deutschtirols und die Bildung der Einzelformen

innen und außen stimmt damit vollständig überein. Nur die Sterngratgewölbe an den Emporen

und etwa die spitzbogigen Stichkappen sind noch letzte Uberreste der Gotik; doch kommen

wenigstens jene infolge ihrer versteckten Lage für die Gesamtwirkung nicht in Betracht. Es muß

in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß der erste Bau noch in der Straßenflucht lag,

die jetzige Kirche aber zurücktritt und mit den flankierenden Seitenbauten einen kleinen, symmetrisch

angelegten Vorplatz bildet. Auch das ist ein Ausfluß der seit Michelangelo in Italien herrschenden

Tendenz, die Umgebung mit dem Bauwerke zu einer monumentalen Einheit zusammenzufassen.

Und ebenso römisch ist die dekorative, auf Fern- und Straßenwirkung berechnete Ausstattung von