2 IO

Josef Weingartner.

sind die unteren Teile der Seitenwände mit Rundbogennischen für Reliquienschreine durchbrochen.

Ob Doppelpilaster mit isolierten Gebälkstücken auch ursprünglich vorhanden waren oder so wie die

Stukkaturen der Decke vor drei Jahrzehnten unter v. Felsburgs Leitung vollständig -neu hergestellt

wurden, läßt sich nicht mehr feststellen. Über dem Eingang erhebt sich auf zwei Säulen eine

zweigeschossige Empore.

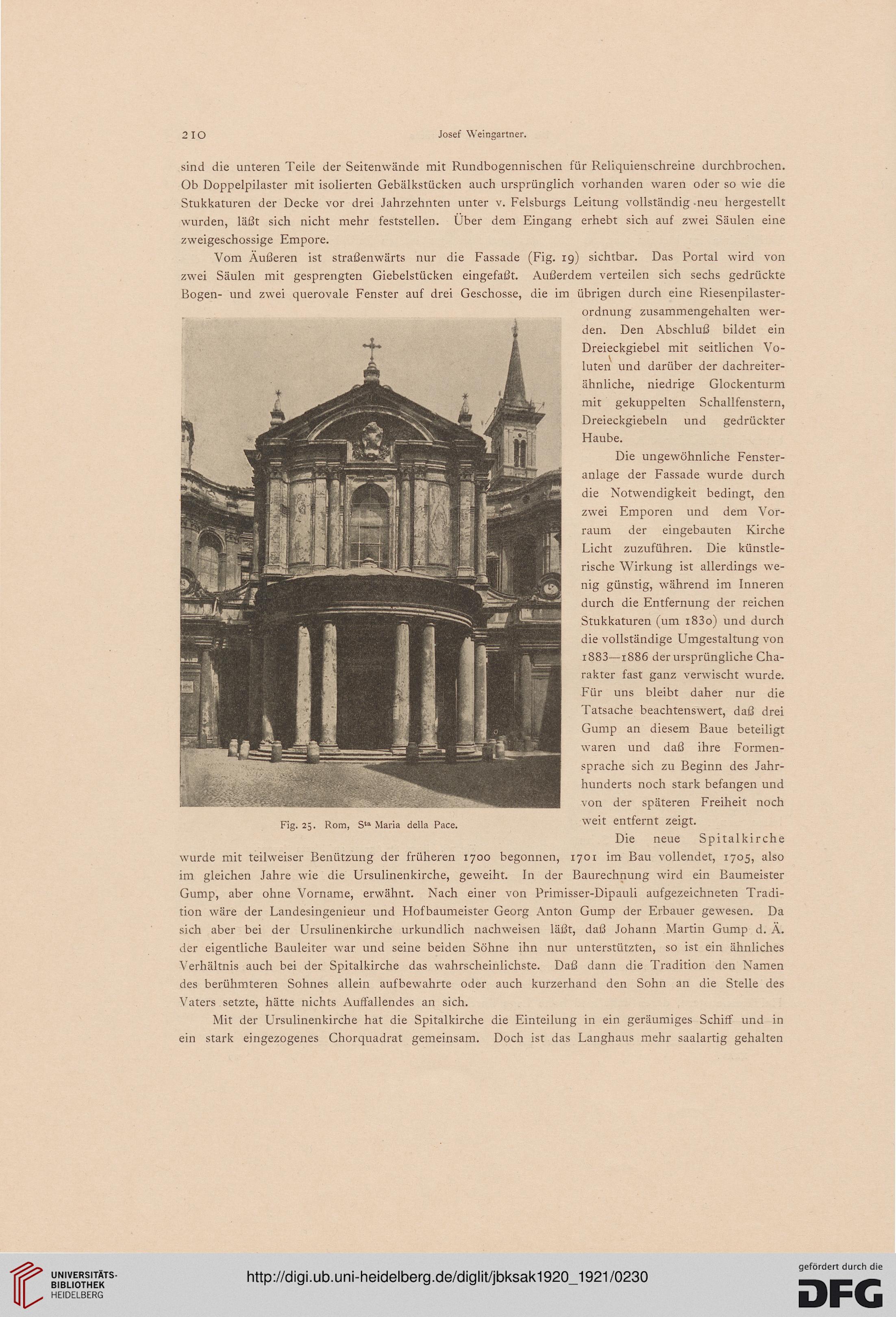

Vom Äußeren ist straßenwärts nur die Fassade (Fig. 19) sichtbar. Das Portal wird von

zwei Säulen mit gesprengten Giebelstücken eingefaßt. Außerdem verteilen sich sechs gedrückte

Bogen- und zwei querovale Fenster auf drei Geschosse, die im übrigen durch eine Riesenpilaster-

ordnung zusammengehalten wer-

den. Den Abschluß bildet ein

Dreieckgiebel mit seitlichen Vo-

luten und darüber der dachreiter-

ähnliche, niedrige Glockenturm

mit gekuppelten Schallfenstern,

Dreieckgiebeln und gedrückter

Haube.

Die ungewöhnliche Fenster-

anlage der Fassade wurde durch

die Notwendigkeit bedingt, den

zwei Emporen und dem Vor-

raum der eingebauten Kirche

Licht zuzuführen. Die künstle-

rische Wirkung ist allerdings we-

nig günstig, während im Inneren

durch die Entfernung der reichen

Stukkaturen (um i83o) und durch

die vollständige Umgestaltung von

i883—1886 der ursprüngliche Cha-

rakter fast ganz verwischt wurde.

Für uns bleibt daher nur die

Tatsache beachtenswert, daß drei

Gump an diesem Baue beteiligt

waren und daß ihre Formen-

sprache sich zu Beginn des Jahr-

hunderts noch stark befangen und

von der späteren Freiheit noch

weit entfernt zeigt.

Die neue Spitalkirche

wurde mit teilweiser Benützung der früheren 1700 begonnen, 1701 im Bau vollendet, 1705, also

im gleichen Jahre wie die Ursulinenkirche, geweiht. In der Baurechnung wird ein Baumeister

Gump, aber ohne Vorname, erwähnt. Nach einer von Primisser-Dipauli aufgezeichneten Tradi-

tion wäre der Landesingenieur und Hofbaumeister Georg Anton Gump der Erbauer gewesen. Da

sich aber bei der Ursulinenkirche urkundlich nachweisen läßt, daß Johann Martin Gump d. Ä.

der eigentliche Bauleiter war und seine beiden Söhne ihn nur unterstützten, so ist ein ähnliches

Verhältnis auch bei der Spitalkirche das wahrscheinlichste. Daß dann die Tradition den Namen

des berühmteren Sohnes allein aufbewahrte oder auch kurzerhand den Sohn an die Stelle des

Vaters setzte, hätte nichts Auffallendes an sich.

Mit der Ursulinenkirche hat die Spitalkirche die Einteilung in ein geräumiges Schiff und in

ein stark eingezogenes Chorquadrat gemeinsam. Doch ist das Langhaus mehr saalartig gehalten

Josef Weingartner.

sind die unteren Teile der Seitenwände mit Rundbogennischen für Reliquienschreine durchbrochen.

Ob Doppelpilaster mit isolierten Gebälkstücken auch ursprünglich vorhanden waren oder so wie die

Stukkaturen der Decke vor drei Jahrzehnten unter v. Felsburgs Leitung vollständig -neu hergestellt

wurden, läßt sich nicht mehr feststellen. Über dem Eingang erhebt sich auf zwei Säulen eine

zweigeschossige Empore.

Vom Äußeren ist straßenwärts nur die Fassade (Fig. 19) sichtbar. Das Portal wird von

zwei Säulen mit gesprengten Giebelstücken eingefaßt. Außerdem verteilen sich sechs gedrückte

Bogen- und zwei querovale Fenster auf drei Geschosse, die im übrigen durch eine Riesenpilaster-

ordnung zusammengehalten wer-

den. Den Abschluß bildet ein

Dreieckgiebel mit seitlichen Vo-

luten und darüber der dachreiter-

ähnliche, niedrige Glockenturm

mit gekuppelten Schallfenstern,

Dreieckgiebeln und gedrückter

Haube.

Die ungewöhnliche Fenster-

anlage der Fassade wurde durch

die Notwendigkeit bedingt, den

zwei Emporen und dem Vor-

raum der eingebauten Kirche

Licht zuzuführen. Die künstle-

rische Wirkung ist allerdings we-

nig günstig, während im Inneren

durch die Entfernung der reichen

Stukkaturen (um i83o) und durch

die vollständige Umgestaltung von

i883—1886 der ursprüngliche Cha-

rakter fast ganz verwischt wurde.

Für uns bleibt daher nur die

Tatsache beachtenswert, daß drei

Gump an diesem Baue beteiligt

waren und daß ihre Formen-

sprache sich zu Beginn des Jahr-

hunderts noch stark befangen und

von der späteren Freiheit noch

weit entfernt zeigt.

Die neue Spitalkirche

wurde mit teilweiser Benützung der früheren 1700 begonnen, 1701 im Bau vollendet, 1705, also

im gleichen Jahre wie die Ursulinenkirche, geweiht. In der Baurechnung wird ein Baumeister

Gump, aber ohne Vorname, erwähnt. Nach einer von Primisser-Dipauli aufgezeichneten Tradi-

tion wäre der Landesingenieur und Hofbaumeister Georg Anton Gump der Erbauer gewesen. Da

sich aber bei der Ursulinenkirche urkundlich nachweisen läßt, daß Johann Martin Gump d. Ä.

der eigentliche Bauleiter war und seine beiden Söhne ihn nur unterstützten, so ist ein ähnliches

Verhältnis auch bei der Spitalkirche das wahrscheinlichste. Daß dann die Tradition den Namen

des berühmteren Sohnes allein aufbewahrte oder auch kurzerhand den Sohn an die Stelle des

Vaters setzte, hätte nichts Auffallendes an sich.

Mit der Ursulinenkirche hat die Spitalkirche die Einteilung in ein geräumiges Schiff und in

ein stark eingezogenes Chorquadrat gemeinsam. Doch ist das Langhaus mehr saalartig gehalten