Ein neues Parthenonfragment.

24I

des Nordfrieses durch die Engländer zur Gewißheit zu erheben geeignet ist. Das Reiterbruchstück

wurde schon von Fr. Thiersch in die Fachliteratur eingeführt, war aber in seiner Bedeutung

offenbar schon seinem ersten uns erkennbaren Besitzer, dem Marchese Tommaso Obizzi, bekannt,

worauf wenigstens die Inschrift hindeutet, die, ein echtes Kind ihrer Zeit (der Marchese starb

i8o3), in Catajo unter ihm prangte und deren Beginn nicht in Überschätzung des neuen Stückes

sondern mehr im Hinblick auf den Meisterentwurf des ganzen Frieses und als geschichtliches

Dokument einer Zeit, in der die Parthenonskulpturen im Mittelpunkt des Interesses standen, als

Motto an die Spitze dieses Aufsatzes gesetzt ist. 1 Da das Reiterbruchstück in Gips und einen

Holzrahmen eingelassen war,- wurde erst bei deren Entfernung vor wenigen Jahren offenbar, daß es

nicht nur den oberen Rand sondern auch links in der Höhe der den Zügel haltenden Hand einen

Rest der Stoßfuge aufweist, wodurch es als linke obere Ecke eines Blockes gesichert ist. Daraus

ergibt sich aber, daß es die Engländer (Guide, p. 97; The Sculptures, p. 59 und p. 66, no. 38g),

wie auch Michaelis : Arch. Zeitg. XLIII, S. 63 erwog, richtig rechts an XXIX anschließend ein-

ordneten. 2 Nur ist die Stellung, da die Ränder

aus dem alten Gipsabguß 3 nicht genau ersichtlich

waren, etwas zu ändern, so daß die Hauptfigur

mehr zurückgelehnt im Sattel sitzend erscheint

als in den Skizzen : Guide, fig. 34 und The Sculp-

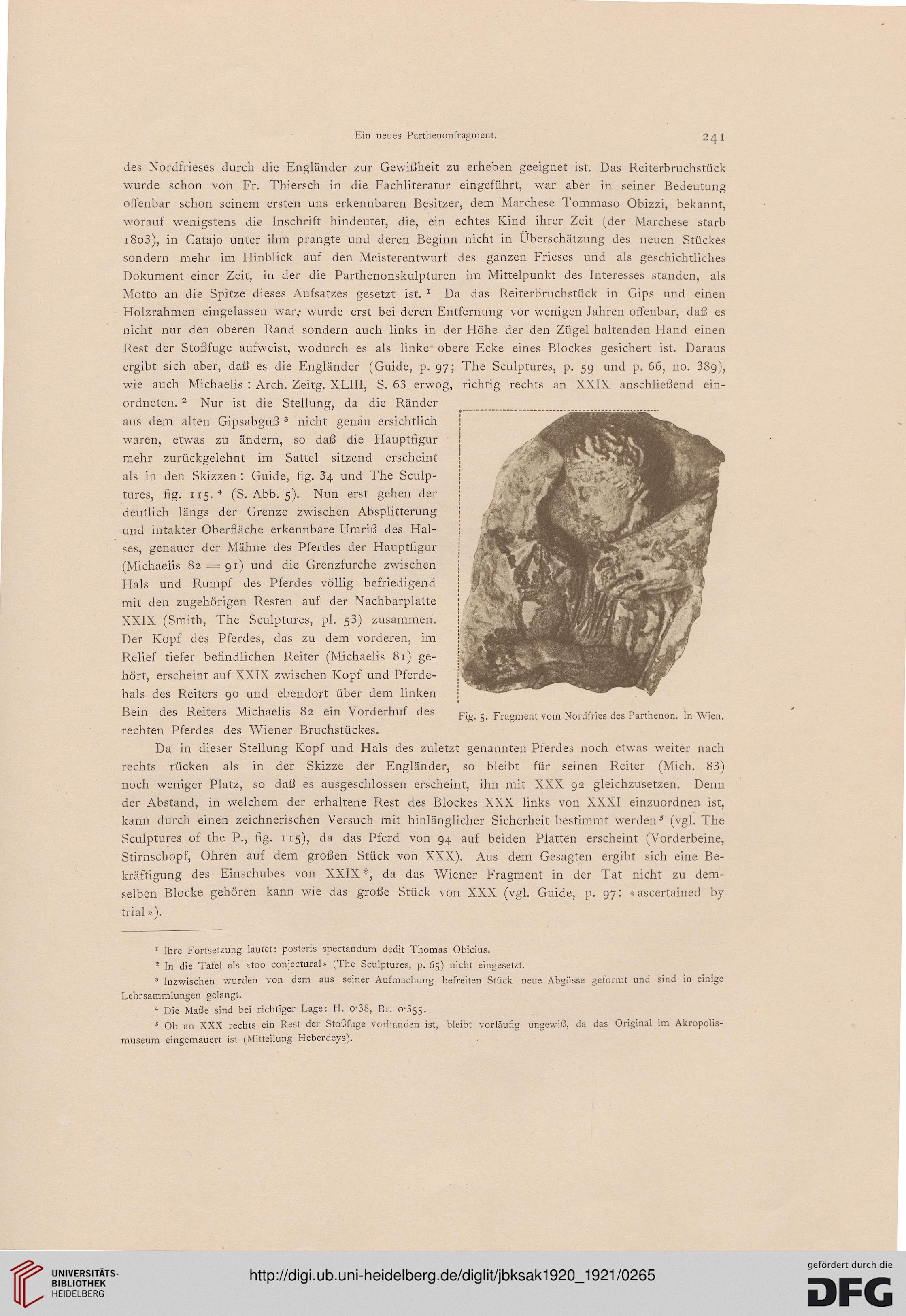

tures, fig. 115. 4 (S. Abb. 5). Nun erst gehen der

deutlich längs der Grenze zwischen Absplitterung

und intakter Oberfläche erkennbare Umriß des Hal-

ses, genauer der Mähne des Pferdes der Hauptfigur

(Michaelis 82 =91) und die Grenzfurche zwischen

Hals und Rumpf des Pferdes völlig befriedigend

mit den zugehörigen Resten auf der Nachbarplatte

XXIX (Smith, The Sculptures, pl. 53) zusammen.

Der Kopf des Pferdes, das zu dem vorderen, im

Relief tiefer befindlichen Reiter (Michaelis 81) ge-

hört, erscheint auf XXIX zwischen Kopf und Pferde-

hals des Reiters 90 und ebendort über dem linken

Bein des Reiters Michaelis 82 ein Vorderhuf des Hg_ Fragment vora Nordfr-res des Parthenon. In Wien,

rechten Pferdes des Wiener Bruchstückes.

Da in dieser Stellung Kopf und Hals des zuletzt genannten Pferdes noch etwas weiter nach

rechts rücken als in der Skizze der Engländer, so bleibt für seinen Reiter (Mich. 83)

noch weniger Platz, so daß es ausgeschlossen erscheint, ihn mit XXX 92 gleichzusetzen. Denn

der Abstand, in welchem der erhaltene Rest des Blockes XXX links von XXXI einzuordnen ist,

kann durch einen zeichnerischen Versuch mit hinlänglicher Sicherheit bestimmt werden5 (vgl. The

Sculptures of the P., fig. 115), da das Pferd von 94 auf beiden Platten erscheint (Vorderbeine,

Stirnschopf, Ohren auf dem großen Stück von XXX). Aus dem Gesagten ergibt sich eine Be-

kräftigung des Einschubes von XXIX*, da das Wiener Fragment in der Tat nicht zu dem-

selben Blocke gehören kann wie das große Stück von XXX (vgl. Guide, p. 97: «ascertained by

trial»).

1 Ihre Fortsetzung lautet: posteris spectandum dedit Thomas Obicius.

2 In die Tafel als «too conjectural» (The Sculptures, p. 65) nicht eingesetzt.

3 Inzwischen wurden von dem aus seiner Aufmachung befreiten Stück neue Abgüsse geformt und sind in einige

Lehrsammlungen gelangt.

4 Die Maße sind bei richtiger Lage: H. 0-38, Br. 0-355.

5 Ob an XXX rechts ein Rest der Stoßfuge vorhanden ist, bleibt vorläufig ungewiß, da das Original im Akropolis-

museum eingemauert ist (Mitteilung Heberdeys).

24I

des Nordfrieses durch die Engländer zur Gewißheit zu erheben geeignet ist. Das Reiterbruchstück

wurde schon von Fr. Thiersch in die Fachliteratur eingeführt, war aber in seiner Bedeutung

offenbar schon seinem ersten uns erkennbaren Besitzer, dem Marchese Tommaso Obizzi, bekannt,

worauf wenigstens die Inschrift hindeutet, die, ein echtes Kind ihrer Zeit (der Marchese starb

i8o3), in Catajo unter ihm prangte und deren Beginn nicht in Überschätzung des neuen Stückes

sondern mehr im Hinblick auf den Meisterentwurf des ganzen Frieses und als geschichtliches

Dokument einer Zeit, in der die Parthenonskulpturen im Mittelpunkt des Interesses standen, als

Motto an die Spitze dieses Aufsatzes gesetzt ist. 1 Da das Reiterbruchstück in Gips und einen

Holzrahmen eingelassen war,- wurde erst bei deren Entfernung vor wenigen Jahren offenbar, daß es

nicht nur den oberen Rand sondern auch links in der Höhe der den Zügel haltenden Hand einen

Rest der Stoßfuge aufweist, wodurch es als linke obere Ecke eines Blockes gesichert ist. Daraus

ergibt sich aber, daß es die Engländer (Guide, p. 97; The Sculptures, p. 59 und p. 66, no. 38g),

wie auch Michaelis : Arch. Zeitg. XLIII, S. 63 erwog, richtig rechts an XXIX anschließend ein-

ordneten. 2 Nur ist die Stellung, da die Ränder

aus dem alten Gipsabguß 3 nicht genau ersichtlich

waren, etwas zu ändern, so daß die Hauptfigur

mehr zurückgelehnt im Sattel sitzend erscheint

als in den Skizzen : Guide, fig. 34 und The Sculp-

tures, fig. 115. 4 (S. Abb. 5). Nun erst gehen der

deutlich längs der Grenze zwischen Absplitterung

und intakter Oberfläche erkennbare Umriß des Hal-

ses, genauer der Mähne des Pferdes der Hauptfigur

(Michaelis 82 =91) und die Grenzfurche zwischen

Hals und Rumpf des Pferdes völlig befriedigend

mit den zugehörigen Resten auf der Nachbarplatte

XXIX (Smith, The Sculptures, pl. 53) zusammen.

Der Kopf des Pferdes, das zu dem vorderen, im

Relief tiefer befindlichen Reiter (Michaelis 81) ge-

hört, erscheint auf XXIX zwischen Kopf und Pferde-

hals des Reiters 90 und ebendort über dem linken

Bein des Reiters Michaelis 82 ein Vorderhuf des Hg_ Fragment vora Nordfr-res des Parthenon. In Wien,

rechten Pferdes des Wiener Bruchstückes.

Da in dieser Stellung Kopf und Hals des zuletzt genannten Pferdes noch etwas weiter nach

rechts rücken als in der Skizze der Engländer, so bleibt für seinen Reiter (Mich. 83)

noch weniger Platz, so daß es ausgeschlossen erscheint, ihn mit XXX 92 gleichzusetzen. Denn

der Abstand, in welchem der erhaltene Rest des Blockes XXX links von XXXI einzuordnen ist,

kann durch einen zeichnerischen Versuch mit hinlänglicher Sicherheit bestimmt werden5 (vgl. The

Sculptures of the P., fig. 115), da das Pferd von 94 auf beiden Platten erscheint (Vorderbeine,

Stirnschopf, Ohren auf dem großen Stück von XXX). Aus dem Gesagten ergibt sich eine Be-

kräftigung des Einschubes von XXIX*, da das Wiener Fragment in der Tat nicht zu dem-

selben Blocke gehören kann wie das große Stück von XXX (vgl. Guide, p. 97: «ascertained by

trial»).

1 Ihre Fortsetzung lautet: posteris spectandum dedit Thomas Obicius.

2 In die Tafel als «too conjectural» (The Sculptures, p. 65) nicht eingesetzt.

3 Inzwischen wurden von dem aus seiner Aufmachung befreiten Stück neue Abgüsse geformt und sind in einige

Lehrsammlungen gelangt.

4 Die Maße sind bei richtiger Lage: H. 0-38, Br. 0-355.

5 Ob an XXX rechts ein Rest der Stoßfuge vorhanden ist, bleibt vorläufig ungewiß, da das Original im Akropolis-

museum eingemauert ist (Mitteilung Heberdeys).