Die Renaissancemedaille in Österreich.

in Wien eigentlich ab, so wie sie mit Konrad Osterers

Schaumünze auf den Vorsteher desselben Klosters

Bartholomäus Schönleb 1533 begonnen hat. Severin

Brachmann fällt in ihrer Geschichte eine bisher nicht

erkannte besonders bevorzugte Stellung zu.

Der Wegzug Joachim Deschlers vom Hofe

Ferdinands I. von Wien bedeutete zugleich das Ende

der Vorliebe der Hauptlinie des habsburgischen Hau-

ses für die deutsche Medaille. Am 31. Dezember 1566

wurde Antonio Abondio mit Dekret von Kaiser

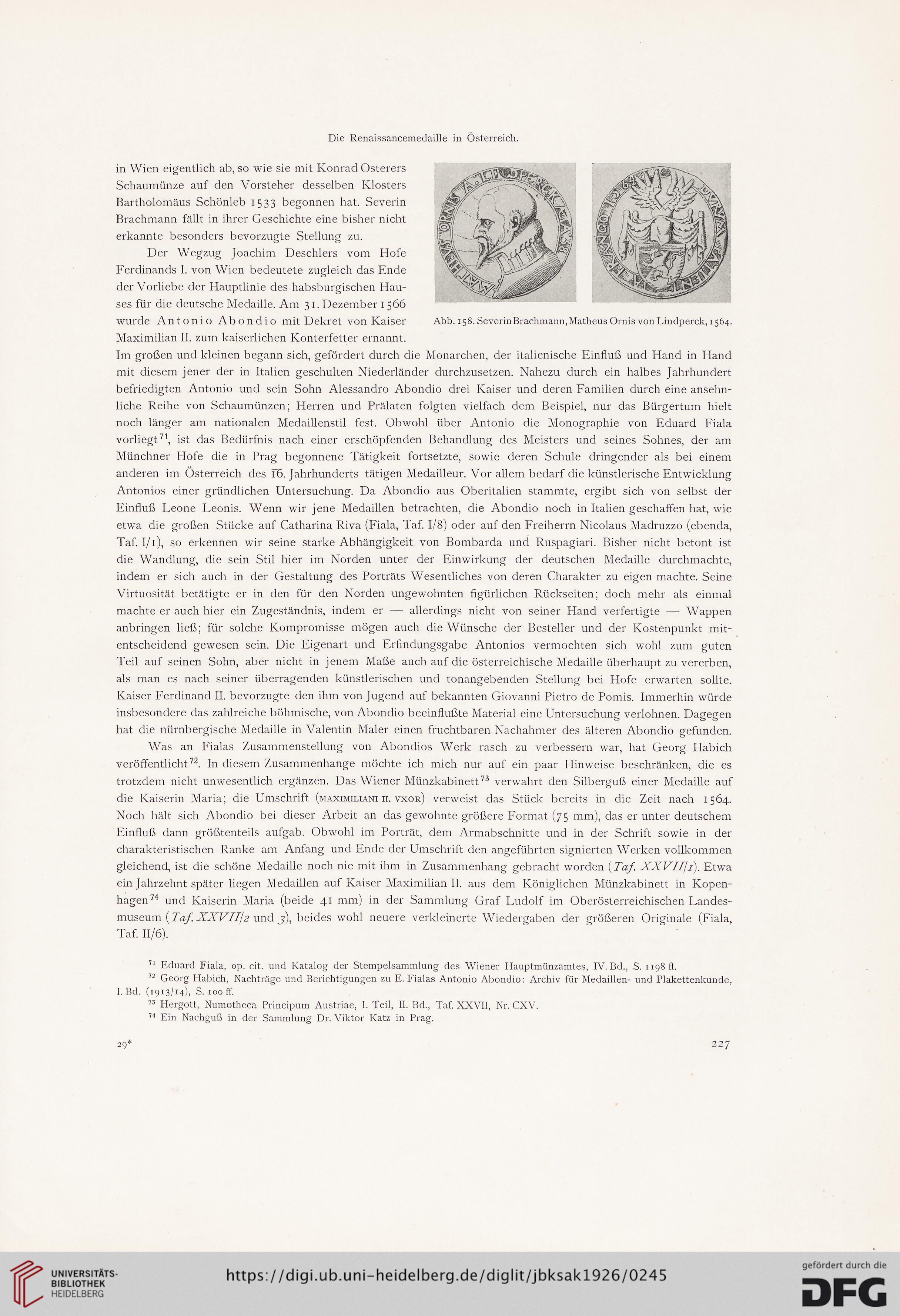

Abb. 158. Severin Brachmann, Matheus Ornis vonLindperck, 1564.

Maximilian II. zum kaiserlichen Konterfetter ernannt.

Im großen und kleinen begann sich, gefördert durch die Monarchen, der italienische Einfluß und Hand in Hand

mit diesem jener der in Italien geschulten Niederländer durchzusetzen. Nahezu durch ein halbes Jahrhundert

befriedigten Antonio und sein Sohn Alessandro Abondio drei Kaiser und deren Familien durch eine ansehn-

liche Reihe von Schaumünzen; Herren und Prälaten folgten vielfach dem Beispiel, nur das Bürgertum hielt

noch länger am nationalen Medaillenstil fest. Obwohl über Antonio die Monographie von Eduard Fiala

vorliegt71, ist das Bedürfnis nach einer erschöpfenden Behandlung des Meisters und seines Sohnes, der am

Münchner Hofe die in Prag begonnene Tätigkeit fortsetzte, sowie deren Schule dringender als bei einem

anderen im Österreich des 16. Jahrhunderts tätigen Medailleur. Vor allem bedarf die künstlerische Entwicklung

Antonios einer gründlichen Untersuchung. Da Abondio aus Oberitalien stammte, ergibt sich von selbst der

Einfluß Leone Leonis. Wenn wir jene Medaillen betrachten, die Abondio noch in Italien geschaffen hat, wie

etwa die großen Stücke auf Catharina Riva (Fiala, Taf. 1/8) oder auf den Freiherrn Nicolaus Madruzzo (ebenda,

Taf. I/i), so erkennen wir seine starke Abhängigkeit von Bombarda und Ruspagiari. Bisher nicht betont ist

die Wandlung, die sein Stil hier im Norden unter der Einwirkung der deutschen Medaille durchmachte,

indem er sich auch in der Gestaltung des Porträts Wesentliches von deren Charakter zu eigen machte. Seine

Virtuosität betätigte er in den für den Norden ungewohnten figürlichen Rückseiten; doch mehr als einmal

machte er auch hier ein Zugeständnis, indem er — allerdings nicht von seiner Hand verfertigte — Wappen

anbringen ließ; für solche Kompromisse mögen auch die Wünsche der Besteller und der Kostenpunkt mit-

entscheidend gewesen sein. Die Eigenart und Erfindungsgabe Antonios vermochten sich wohl zum guten

Teil auf seinen Sohn, aber nicht in jenem Maße auch auf die österreichische Medaille überhaupt zu vererben,

als man es nach seiner überragenden künstlerischen und tonangebenden Stellung bei Hofe erwarten sollte.

Kaiser Ferdinand II. bevorzugte den ihm von Jugend auf bekannten Giovanni Pietro de Pomis. Immerhin würde

insbesondere das zahlreiche böhmische, von Abondio beeinflußte Material eine Untersuchung verlohnen. Dagegen

hat die nürnbergische Medaille in Valentin Maler einen fruchtbaren Nachahmer des älteren Abondio gefunden.

Was an Fialas Zusammenstellung von Abondios Werk rasch zu verbessern war, hat Georg Habich

veröffentlicht72. In diesem Zusammenhänge möchte ich mich nur auf ein paar Flinweise beschränken, die es

trotzdem nicht unwesentlich ergänzen. Das Wiener Münzkabinett73 verwahrt den Silberguß einer Medaille auf

die Kaiserin Maria; die Umschrift (maximiliani ii. vxor) verweist das Stück bereits in die Zeit nach 1564.

Noch hält sich Abondio bei dieser Arbeit an das gewohnte größere Format (75 mm), das er unter deutschem

Einfluß dann größtenteils aufgab. Obwohl im Porträt, dem Armabschnitte und in der Schrift sowie in der

charakteristischen Ranke am Anfang und Ende der Umschrift den angeführten signierten Werken vollkommen

gleichend, ist die schöne Medaille noch nie mit ihm in Zusammenhang gebracht worden [Taf. XXVII/i). Etwa

einjahrzehntspäter liegen Medaillen auf Kaiser Maximilian II. aus dem Königlichen Münzkabinett in Kopen-

hagen74 und Kaiserin Maria (beide 41 mm) in der Sammlung Graf Ludolf im Oberösterreichischen Landes-

museum {Taf. XXVII/2 und 5), beides wohl neuere verkleinerte Wiedergaben der größeren Originale (Fiala,

Taf. II/6).

71 Eduard Fiala, op. cit. und Katalog der Stempelsammlung des Wiener Hauptmünzamtes, IV. Bd., S. 1198 ft.

72 Georg Habich, Nachträge und Berichtigungen zu E. Fialas Antonio Abondio: Archiv für Medaillen- und Plakettenkunde,

I. Bd. (1913/14), S. 100 ff.

73 Hergott, Numotheca Principum Austriae, I. Teil, II. Bd., Taf. XXVII, Nr. CXV.

74 Ein Nachguß in der Sammlung Dr. Viktor Katz in Prag.

29* 227

in Wien eigentlich ab, so wie sie mit Konrad Osterers

Schaumünze auf den Vorsteher desselben Klosters

Bartholomäus Schönleb 1533 begonnen hat. Severin

Brachmann fällt in ihrer Geschichte eine bisher nicht

erkannte besonders bevorzugte Stellung zu.

Der Wegzug Joachim Deschlers vom Hofe

Ferdinands I. von Wien bedeutete zugleich das Ende

der Vorliebe der Hauptlinie des habsburgischen Hau-

ses für die deutsche Medaille. Am 31. Dezember 1566

wurde Antonio Abondio mit Dekret von Kaiser

Abb. 158. Severin Brachmann, Matheus Ornis vonLindperck, 1564.

Maximilian II. zum kaiserlichen Konterfetter ernannt.

Im großen und kleinen begann sich, gefördert durch die Monarchen, der italienische Einfluß und Hand in Hand

mit diesem jener der in Italien geschulten Niederländer durchzusetzen. Nahezu durch ein halbes Jahrhundert

befriedigten Antonio und sein Sohn Alessandro Abondio drei Kaiser und deren Familien durch eine ansehn-

liche Reihe von Schaumünzen; Herren und Prälaten folgten vielfach dem Beispiel, nur das Bürgertum hielt

noch länger am nationalen Medaillenstil fest. Obwohl über Antonio die Monographie von Eduard Fiala

vorliegt71, ist das Bedürfnis nach einer erschöpfenden Behandlung des Meisters und seines Sohnes, der am

Münchner Hofe die in Prag begonnene Tätigkeit fortsetzte, sowie deren Schule dringender als bei einem

anderen im Österreich des 16. Jahrhunderts tätigen Medailleur. Vor allem bedarf die künstlerische Entwicklung

Antonios einer gründlichen Untersuchung. Da Abondio aus Oberitalien stammte, ergibt sich von selbst der

Einfluß Leone Leonis. Wenn wir jene Medaillen betrachten, die Abondio noch in Italien geschaffen hat, wie

etwa die großen Stücke auf Catharina Riva (Fiala, Taf. 1/8) oder auf den Freiherrn Nicolaus Madruzzo (ebenda,

Taf. I/i), so erkennen wir seine starke Abhängigkeit von Bombarda und Ruspagiari. Bisher nicht betont ist

die Wandlung, die sein Stil hier im Norden unter der Einwirkung der deutschen Medaille durchmachte,

indem er sich auch in der Gestaltung des Porträts Wesentliches von deren Charakter zu eigen machte. Seine

Virtuosität betätigte er in den für den Norden ungewohnten figürlichen Rückseiten; doch mehr als einmal

machte er auch hier ein Zugeständnis, indem er — allerdings nicht von seiner Hand verfertigte — Wappen

anbringen ließ; für solche Kompromisse mögen auch die Wünsche der Besteller und der Kostenpunkt mit-

entscheidend gewesen sein. Die Eigenart und Erfindungsgabe Antonios vermochten sich wohl zum guten

Teil auf seinen Sohn, aber nicht in jenem Maße auch auf die österreichische Medaille überhaupt zu vererben,

als man es nach seiner überragenden künstlerischen und tonangebenden Stellung bei Hofe erwarten sollte.

Kaiser Ferdinand II. bevorzugte den ihm von Jugend auf bekannten Giovanni Pietro de Pomis. Immerhin würde

insbesondere das zahlreiche böhmische, von Abondio beeinflußte Material eine Untersuchung verlohnen. Dagegen

hat die nürnbergische Medaille in Valentin Maler einen fruchtbaren Nachahmer des älteren Abondio gefunden.

Was an Fialas Zusammenstellung von Abondios Werk rasch zu verbessern war, hat Georg Habich

veröffentlicht72. In diesem Zusammenhänge möchte ich mich nur auf ein paar Flinweise beschränken, die es

trotzdem nicht unwesentlich ergänzen. Das Wiener Münzkabinett73 verwahrt den Silberguß einer Medaille auf

die Kaiserin Maria; die Umschrift (maximiliani ii. vxor) verweist das Stück bereits in die Zeit nach 1564.

Noch hält sich Abondio bei dieser Arbeit an das gewohnte größere Format (75 mm), das er unter deutschem

Einfluß dann größtenteils aufgab. Obwohl im Porträt, dem Armabschnitte und in der Schrift sowie in der

charakteristischen Ranke am Anfang und Ende der Umschrift den angeführten signierten Werken vollkommen

gleichend, ist die schöne Medaille noch nie mit ihm in Zusammenhang gebracht worden [Taf. XXVII/i). Etwa

einjahrzehntspäter liegen Medaillen auf Kaiser Maximilian II. aus dem Königlichen Münzkabinett in Kopen-

hagen74 und Kaiserin Maria (beide 41 mm) in der Sammlung Graf Ludolf im Oberösterreichischen Landes-

museum {Taf. XXVII/2 und 5), beides wohl neuere verkleinerte Wiedergaben der größeren Originale (Fiala,

Taf. II/6).

71 Eduard Fiala, op. cit. und Katalog der Stempelsammlung des Wiener Hauptmünzamtes, IV. Bd., S. 1198 ft.

72 Georg Habich, Nachträge und Berichtigungen zu E. Fialas Antonio Abondio: Archiv für Medaillen- und Plakettenkunde,

I. Bd. (1913/14), S. 100 ff.

73 Hergott, Numotheca Principum Austriae, I. Teil, II. Bd., Taf. XXVII, Nr. CXV.

74 Ein Nachguß in der Sammlung Dr. Viktor Katz in Prag.

29* 227