190

On emploie l'oxyde de manganèse qui

donne les teintes rose, violet et pourpre

suivant les proportions du mélange. Ensuite

viennent les oxydes de fer qui, on le sait,

sont une des substances chimiques qui ont le

plus contribué aux oeuvres d'art — que l'on

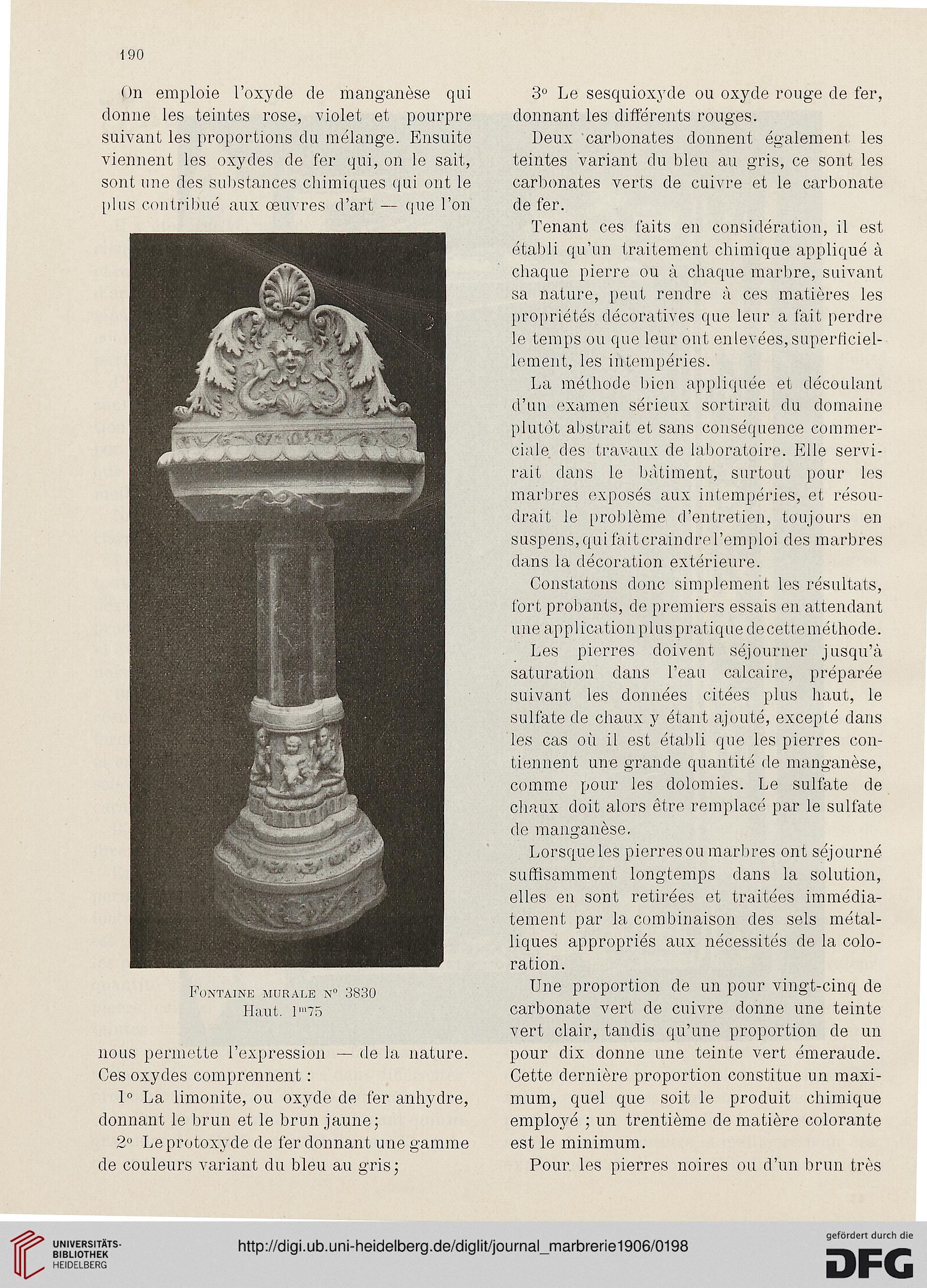

Fontaine murale n° 3830

Haut. l'"75

nous permette l'expression — de la nature.

Ces oxydes comprennent :

1° La limonite, ou oxyde de ter anhydre,

donnant le brun et le brun jaune;

2° Le protoxyde de fer donnant une gamme

de couleurs variant du bleu au gris ;

3° Le sesquioxyde ou oxyde rouge de fer,

donnant les différents rouges.

Deux carbonates donnent également les

teintes variant du bleu au gris, ce sont les

carbonates verts de cuivre et le carbonate

de fer.

Tenant ces faits en considération, il est

établi qu'un traitement chimique appliqué à

chaque pierre ou à chaque marbre, suivant

sa nature, peut rendre à ces matières les

propriétés décoratives que leur a fait perdre

le temps ou que leur ont en levées, superficiel-

lement, les intempéries.

La méthode bien appliquée et découlant

d'un examen sérieux sortirait du domaine

plutôt abstrait et sans conséquence commer-

ciale des travaux de laboratoire. Elle servi-

rait dans le bâtiment, surtout pour les

marbres exposés aux intempéries, et résou-

drait le problème d'entretien, toujours en

suspens,quifaitcraindrel'emploi des marbres

dans la décoration extérieure.

Constatons donc simplement les résultats,

fort probants, de premiers essais en attendant

une application plus pratique de cette méthode.

Les pierres doivent séjourner jusqu'à

saturation dans l'eau calcaire, préparée

suivant les données citées plus haut, le

sulfate de chaux y étant ajouté, excepté dans

les cas où il est établi que les pierres con-

tiennent une grande quantité de manganèse,

comme pour les dolomies. Le sulfate de

chaux doit alors être remplacé par le sulfate

de manganèse.

Lorsque les pierres ou marbres ont séjourné

suffisamment longtemps dans la solution,

elles en sont retirées et traitées immédia-

tement par la combinaison des sels métal-

liques appropriés aux nécessités de la colo-

ration.

Une proportion de un pour vingt-cinq de

carbonate vert de cuivre donne une teinte

vert clair, tandis qu'une proportion de un

pour dix donne une teinte vert émeraude.

Cette dernière proportion constitue un maxi-

mum, quel que soit le produit chimique

employé ; un trentième de matière colorante

est le minimum.

Pour les pierres noires ou d'un brun très

On emploie l'oxyde de manganèse qui

donne les teintes rose, violet et pourpre

suivant les proportions du mélange. Ensuite

viennent les oxydes de fer qui, on le sait,

sont une des substances chimiques qui ont le

plus contribué aux oeuvres d'art — que l'on

Fontaine murale n° 3830

Haut. l'"75

nous permette l'expression — de la nature.

Ces oxydes comprennent :

1° La limonite, ou oxyde de ter anhydre,

donnant le brun et le brun jaune;

2° Le protoxyde de fer donnant une gamme

de couleurs variant du bleu au gris ;

3° Le sesquioxyde ou oxyde rouge de fer,

donnant les différents rouges.

Deux carbonates donnent également les

teintes variant du bleu au gris, ce sont les

carbonates verts de cuivre et le carbonate

de fer.

Tenant ces faits en considération, il est

établi qu'un traitement chimique appliqué à

chaque pierre ou à chaque marbre, suivant

sa nature, peut rendre à ces matières les

propriétés décoratives que leur a fait perdre

le temps ou que leur ont en levées, superficiel-

lement, les intempéries.

La méthode bien appliquée et découlant

d'un examen sérieux sortirait du domaine

plutôt abstrait et sans conséquence commer-

ciale des travaux de laboratoire. Elle servi-

rait dans le bâtiment, surtout pour les

marbres exposés aux intempéries, et résou-

drait le problème d'entretien, toujours en

suspens,quifaitcraindrel'emploi des marbres

dans la décoration extérieure.

Constatons donc simplement les résultats,

fort probants, de premiers essais en attendant

une application plus pratique de cette méthode.

Les pierres doivent séjourner jusqu'à

saturation dans l'eau calcaire, préparée

suivant les données citées plus haut, le

sulfate de chaux y étant ajouté, excepté dans

les cas où il est établi que les pierres con-

tiennent une grande quantité de manganèse,

comme pour les dolomies. Le sulfate de

chaux doit alors être remplacé par le sulfate

de manganèse.

Lorsque les pierres ou marbres ont séjourné

suffisamment longtemps dans la solution,

elles en sont retirées et traitées immédia-

tement par la combinaison des sels métal-

liques appropriés aux nécessités de la colo-

ration.

Une proportion de un pour vingt-cinq de

carbonate vert de cuivre donne une teinte

vert clair, tandis qu'une proportion de un

pour dix donne une teinte vert émeraude.

Cette dernière proportion constitue un maxi-

mum, quel que soit le produit chimique

employé ; un trentième de matière colorante

est le minimum.

Pour les pierres noires ou d'un brun très