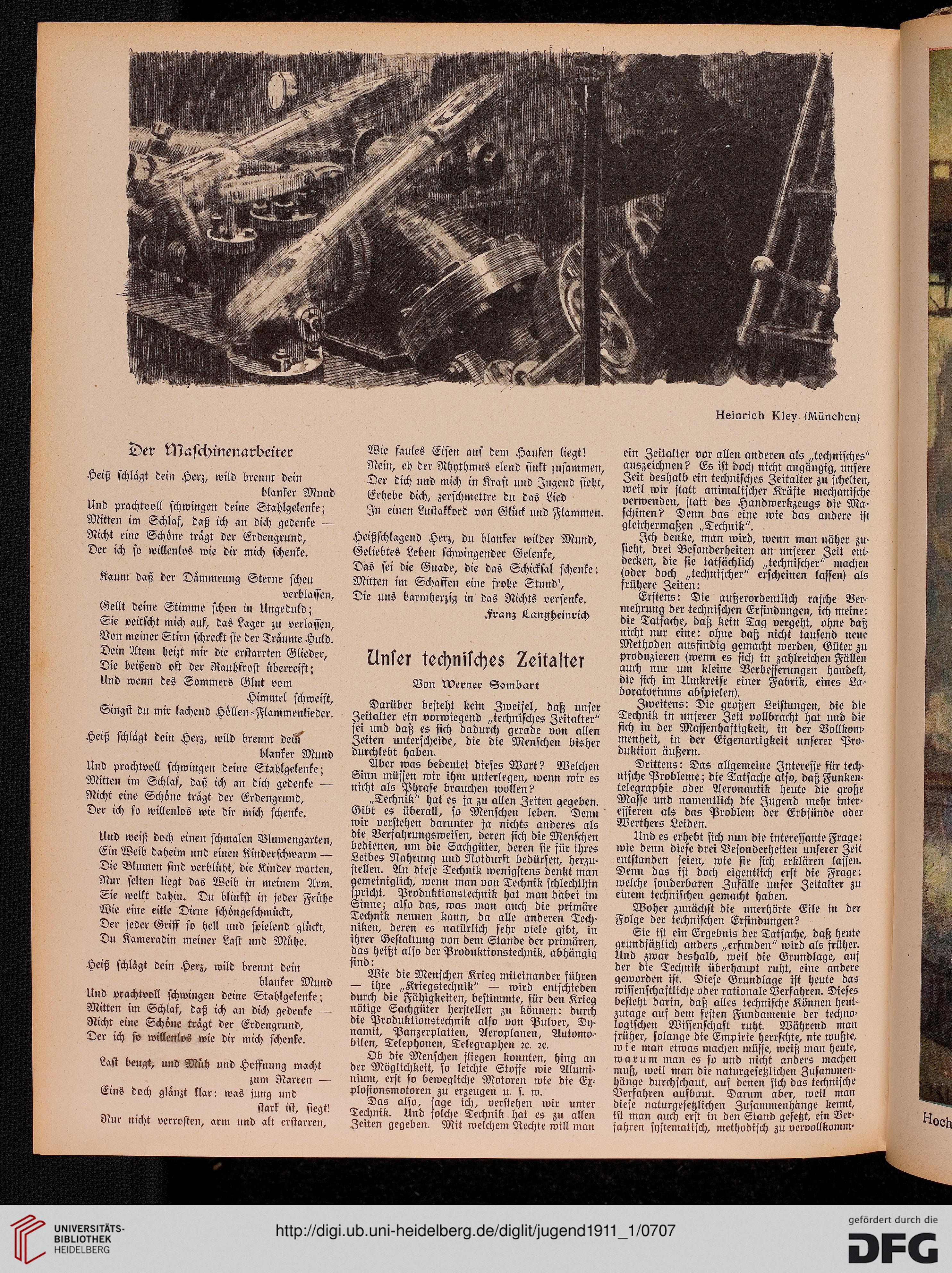

Heinrich Kley (München)

Der Maschinenarbeiten

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne tragt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Kaum daß der Dammrung Sterne scheu

verblassen,

Gellt deine Stimme schon in Ungeduld;

Sie peitscht mich auf, das Lager zu verlassen,

Von meiner Stirn schreckt sie der Träume Huld.

Dein Atem heizt mir die erstarrten Glieder,

Die beißend oft der Rauhfrost überreift;

Und wenn des Sommers Glut vom

Himmel schweift,

Singst du mir lachend Höllen-Flammenlieder.

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt betlf

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Und weiß doch einen schmalen Blumengarten,

Ein Weib daheim und einen Kinderschwarm —

Die Blumen sind verblüht, die Kinder warten,

Nur selten liegt das Weib in meinem Arm.

Sie welkt dahin. Du blinkst in jeder Frühe

Wie eine eitle Dirne schöngeschmückt.

Der jeder Griff so hell und spielend glückt,

Du Kameradin meiner Last und Mühe.

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Last beugt, und Müh und Hoffnung macht

zum Narren —

Eins doch glänzt klar: was jung und

stark ist, siegt!

Nur nicht verrosten, arm und alt erstarren,

Wie faules Eisen auf dem Haufen liegt!

Nein, eh der Rhythmus elend sinkt zusammen,

Der dich und mich in Kraft und Jugend sieht,

Erhebe dich, zerschmettre du das Lied

In einen Lustakkord von Glück und Flammen.

Heißschlagend Herz, du blanker wilder Mund,

Geliebtes Leben schwingender Gelenke,

Das sei die Gnade, die das Schicksal schenke:

Mitten im Schaffen eine frohe Stund',

Die uns barmherzig in das Nichts versenke.

Franz Langheinrich

Unter technischer Zeitalter

Von Wentel1 Sombart

Darüber besteht kein Zweifel, daß unser

Zeitalter ein vorwiegend „technisches Zeitalter"

sei und daß es sich dadurch gerade von allen

Zeiten unterscheide, die die Menschen bisher

durchlebt haben.

Aber was bedeutet dieses Wort? Welchen

Sinn müssen wir ihm unterlegen, wenn wir es

nicht als Phrase brauchen wollen?

„Technik" hat es ja zu allen Zeiten gegeben.

Gibt es überall, so Menschen leben. Denn

wir verstehen darunter ja nichts anderes als

die Verfahrungsweisen, deren sich die Menschen

bedienen, um die Sachgüter, deren sie für ihres

Leibes Nahrung und Notdurft bedürfen, herzu-

stellen. An diese Technik wenigstens denkt man

gemeiniglich, wenn man von Technik schlechthin

spricht. Produktionstechnik hat man dabei im

Sinne; also das, was man auch die primäre

Technik nennen kann, da alle anderen Tech-

niken, deren es natürlich sehr viele gibt, in

ihrer Gestaltung von dem Stande der primären,

das heißt also der Produktionstechnik, abhängig

sind:

Wie die Menschen Krieg miteinander führen

— ihre „Kriegstechnik" — wird entschieden

durch die Fähigkeiten, bestimmte, für den Krieg

nötige Sachgüter Herstellen zu können: durch

die Produktionstechnik also von Pulver, Dy-

namit, Panzerplatten, Aeroplanen, Automo-

bilen, Telephonen, Telegraphen re. re.

Ob die Menschen fliegen konnten, hing an

der Möglichkeit, so leichte Stoffe wie Alumi-

nium, erst so bewegliche Motoren wie die Ex-

plosionsmotoren zu erzeugen u. s. w.

Das also, sage ich, verstehen wir unter

Technik. Und solche Technik hat es zu allen

Zeiten gegeben. Mit welchem Rechte will man

ein Zeitalter vor allen anderen als „technisches"

auszeichnen? Es ist doch nicht angängig, unsere

Zeit deshalb ein technisches Zeitalter zu schelten,

weil wir statt animalischer Kräfte mechanische

verwenden, statt des Handwerkzeugs die Ma-

schinen? Denn das eine wie das andere ist

gleichermaßen „Technik".

Ich denke, man wird, wenn man näher zu-

sieht, drei Besonderheiten an unserer Zeit ent-

decken, die sie tatsächlich „technischer" machen

(oder doch „technischer" erscheinen lassen) als

frühere Zeiten:

Erstens: Die außerordentlich rasche Ver-

mehrung der technischen Erfindungen, ich meine:

die Tatsache, daß kein Tag vergeht, ohne daß

nicht nur eine: ohne daß nicht tausend neue

Methoden ausfindig gemacht werden, Güter zu

produzieren (wenn es sich in zahlreichen Fällen

auch nur um kleine Verbesserungen handelt,

die sich im Umkreise einer Fabrik, eines La-

boratoriums abspielen).

Zweitens: Die großen Leistungen, die die

Technik in unserer Zeit vollbracht hat und die

sich in der Massenhaftigkeit, in der Vollkom-

menheit, in der Eigenartigkeit unserer Pro-

duktion äußern.

Drittens: Das allgemeine Interesse für tech-

nische Probleme; die Tatsache also, daß Funken-

telegraphie oder Aeronautik heute die große

Masse und namentlich die Jugend mehr inter-

essieren als das Problem der Erbsünde oder

Werthers Leiden.

Und es erhebt sich nun die interessante Frage:

wie denn diese drei Besonderheiten unserer Zeit

entstanden seien, wie sie sich erklären lassen.

Denn das ist doch eigentlich erst die Frage:

welche sonderbaren Zufälle unser Zeitalter zu

einem technischen gemacht haben.

Woher zunächst die unerhörte Eile in der

Folge der technischen Erfindungen?

Sie ist ein Ergebnis der Tatsache, daß heute

grundsätzlich anders „erfunden" wird als früher.

Und zwar deshalb, weil die Grundlage, auf

der die Technik überhaupt ruht, eine andere

geworden ist. Diese Grundlage ist heute das

wissenschaftliche oder rationale Verfahren. Dieses

besteht darin, daß alles technische Können heut-

zutage auf dem festen Fundamente der techno-

logischen Wissenschaft ruht. Während man

früher, solange die Empirie herrschte, nie wußte,

w i e man etwas machen müsse, weiß man heute,

warum man es so und nicht anders machen

muß, weil man die naturgesetzlichen Zusammen-

hänge durchschaut, auf denen sich das technische

Verfahren aufbaut. Darum aber, weil man

diese naturgesetzlichen Zusammenhänge kennt,

ist man auch erst in den Stand gesetzt, ein Ver-

fahren systematisch, methodisch zu vervollkomm-

Der Maschinenarbeiten

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne tragt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Kaum daß der Dammrung Sterne scheu

verblassen,

Gellt deine Stimme schon in Ungeduld;

Sie peitscht mich auf, das Lager zu verlassen,

Von meiner Stirn schreckt sie der Träume Huld.

Dein Atem heizt mir die erstarrten Glieder,

Die beißend oft der Rauhfrost überreift;

Und wenn des Sommers Glut vom

Himmel schweift,

Singst du mir lachend Höllen-Flammenlieder.

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt betlf

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Und weiß doch einen schmalen Blumengarten,

Ein Weib daheim und einen Kinderschwarm —

Die Blumen sind verblüht, die Kinder warten,

Nur selten liegt das Weib in meinem Arm.

Sie welkt dahin. Du blinkst in jeder Frühe

Wie eine eitle Dirne schöngeschmückt.

Der jeder Griff so hell und spielend glückt,

Du Kameradin meiner Last und Mühe.

Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein

blanker Mund

Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;

Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —

Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,

Der ich so willenlos wie dir mich schenke.

Last beugt, und Müh und Hoffnung macht

zum Narren —

Eins doch glänzt klar: was jung und

stark ist, siegt!

Nur nicht verrosten, arm und alt erstarren,

Wie faules Eisen auf dem Haufen liegt!

Nein, eh der Rhythmus elend sinkt zusammen,

Der dich und mich in Kraft und Jugend sieht,

Erhebe dich, zerschmettre du das Lied

In einen Lustakkord von Glück und Flammen.

Heißschlagend Herz, du blanker wilder Mund,

Geliebtes Leben schwingender Gelenke,

Das sei die Gnade, die das Schicksal schenke:

Mitten im Schaffen eine frohe Stund',

Die uns barmherzig in das Nichts versenke.

Franz Langheinrich

Unter technischer Zeitalter

Von Wentel1 Sombart

Darüber besteht kein Zweifel, daß unser

Zeitalter ein vorwiegend „technisches Zeitalter"

sei und daß es sich dadurch gerade von allen

Zeiten unterscheide, die die Menschen bisher

durchlebt haben.

Aber was bedeutet dieses Wort? Welchen

Sinn müssen wir ihm unterlegen, wenn wir es

nicht als Phrase brauchen wollen?

„Technik" hat es ja zu allen Zeiten gegeben.

Gibt es überall, so Menschen leben. Denn

wir verstehen darunter ja nichts anderes als

die Verfahrungsweisen, deren sich die Menschen

bedienen, um die Sachgüter, deren sie für ihres

Leibes Nahrung und Notdurft bedürfen, herzu-

stellen. An diese Technik wenigstens denkt man

gemeiniglich, wenn man von Technik schlechthin

spricht. Produktionstechnik hat man dabei im

Sinne; also das, was man auch die primäre

Technik nennen kann, da alle anderen Tech-

niken, deren es natürlich sehr viele gibt, in

ihrer Gestaltung von dem Stande der primären,

das heißt also der Produktionstechnik, abhängig

sind:

Wie die Menschen Krieg miteinander führen

— ihre „Kriegstechnik" — wird entschieden

durch die Fähigkeiten, bestimmte, für den Krieg

nötige Sachgüter Herstellen zu können: durch

die Produktionstechnik also von Pulver, Dy-

namit, Panzerplatten, Aeroplanen, Automo-

bilen, Telephonen, Telegraphen re. re.

Ob die Menschen fliegen konnten, hing an

der Möglichkeit, so leichte Stoffe wie Alumi-

nium, erst so bewegliche Motoren wie die Ex-

plosionsmotoren zu erzeugen u. s. w.

Das also, sage ich, verstehen wir unter

Technik. Und solche Technik hat es zu allen

Zeiten gegeben. Mit welchem Rechte will man

ein Zeitalter vor allen anderen als „technisches"

auszeichnen? Es ist doch nicht angängig, unsere

Zeit deshalb ein technisches Zeitalter zu schelten,

weil wir statt animalischer Kräfte mechanische

verwenden, statt des Handwerkzeugs die Ma-

schinen? Denn das eine wie das andere ist

gleichermaßen „Technik".

Ich denke, man wird, wenn man näher zu-

sieht, drei Besonderheiten an unserer Zeit ent-

decken, die sie tatsächlich „technischer" machen

(oder doch „technischer" erscheinen lassen) als

frühere Zeiten:

Erstens: Die außerordentlich rasche Ver-

mehrung der technischen Erfindungen, ich meine:

die Tatsache, daß kein Tag vergeht, ohne daß

nicht nur eine: ohne daß nicht tausend neue

Methoden ausfindig gemacht werden, Güter zu

produzieren (wenn es sich in zahlreichen Fällen

auch nur um kleine Verbesserungen handelt,

die sich im Umkreise einer Fabrik, eines La-

boratoriums abspielen).

Zweitens: Die großen Leistungen, die die

Technik in unserer Zeit vollbracht hat und die

sich in der Massenhaftigkeit, in der Vollkom-

menheit, in der Eigenartigkeit unserer Pro-

duktion äußern.

Drittens: Das allgemeine Interesse für tech-

nische Probleme; die Tatsache also, daß Funken-

telegraphie oder Aeronautik heute die große

Masse und namentlich die Jugend mehr inter-

essieren als das Problem der Erbsünde oder

Werthers Leiden.

Und es erhebt sich nun die interessante Frage:

wie denn diese drei Besonderheiten unserer Zeit

entstanden seien, wie sie sich erklären lassen.

Denn das ist doch eigentlich erst die Frage:

welche sonderbaren Zufälle unser Zeitalter zu

einem technischen gemacht haben.

Woher zunächst die unerhörte Eile in der

Folge der technischen Erfindungen?

Sie ist ein Ergebnis der Tatsache, daß heute

grundsätzlich anders „erfunden" wird als früher.

Und zwar deshalb, weil die Grundlage, auf

der die Technik überhaupt ruht, eine andere

geworden ist. Diese Grundlage ist heute das

wissenschaftliche oder rationale Verfahren. Dieses

besteht darin, daß alles technische Können heut-

zutage auf dem festen Fundamente der techno-

logischen Wissenschaft ruht. Während man

früher, solange die Empirie herrschte, nie wußte,

w i e man etwas machen müsse, weiß man heute,

warum man es so und nicht anders machen

muß, weil man die naturgesetzlichen Zusammen-

hänge durchschaut, auf denen sich das technische

Verfahren aufbaut. Darum aber, weil man

diese naturgesetzlichen Zusammenhänge kennt,

ist man auch erst in den Stand gesetzt, ein Ver-

fahren systematisch, methodisch zu vervollkomm-