MÜNZENBERG

205

berg, d. h. jedenfalls vor der dort befindlichen Kapelle oder Kirche, von den Zeugen

unterschrieben; *) dass mit diesem Friedhofe der um die heutige Pfarrkirche gelegene

gemeint ist, wird in einer Urkunde von 1319 bestätigt, in welcher der Schultheiss,

die Castrensen, Scabinen und sämmtliche Bürger von Münzenberg als Partei auf-

treten und in welcher ausdrücklich von einer Erweiterung des Friedhofes an der

Nordseite der Kirche die Rede ist, und überdies noch durch eine Nachricht aus

dem Jahre r^QÖ, nach welcher der Erzbischof Berthold von Mainz den St. Nico-

lausaltar in der der Parochialkirche in Müntzenberg einem Canonicus

überträgt. 3) 1250 wird ein Bertholdus, ein plebanus in Münzenberg, d. h. ein

Pfarrer, als Zeuge unter einer Urkunde erwähnt.4J Um diese Zeit besass also die

Kirche in Münzenberg ohne jeden Zweifel eigene

Pfarrer, so dass das Abhängigkeitsverhältniss von

x-Dreysec gelöst war. Seit 127g finden wir mehrere

Plebane erwähnt und 1315 einen capellanus missae

matutinalis. Die seelsorgerischen Bedürfnisse der Kirche

waren, wie aus der Existenz eines Capellans hervorgeht,

bedeutend gestiegen, was sich aus dem angedeuteten

Anwachsen dei Stadt und ihrer Vorstädte leicht erklärt.

Diese Steigerung ist auch für die Kirche von massge-

bender Bedeutung geworden. In romanischer Zeit

zunächst als capella erbaut, erfuhr sie als Pfarrkirche

in diesen Zeiten mancherlei Umbauten und Erweite-

rungen, die zum Theil noch heute zu erkennen sind.

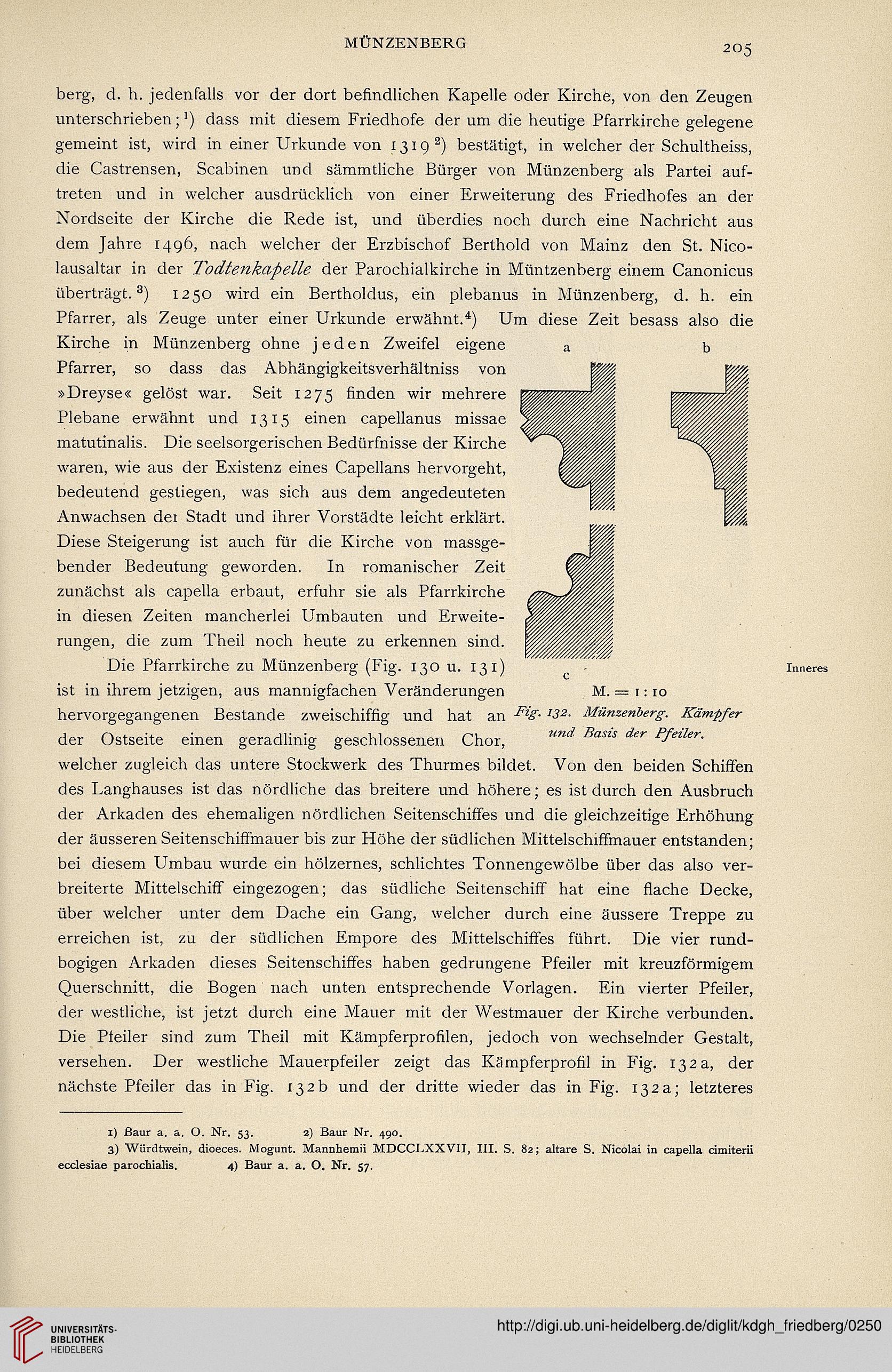

Die Pfarrkirche zu Münzenberg (Fig. 130 u. 131)

ist in ihrem jetzigen, aus mannigfachen Veränderungen M. — tmo

hervorgegangenen Bestände zweischiffig und hat an

der Ostseite einen geradlinig geschlossenen Chor, ^

welcher zugleich das untere Stockwerk des Thurmes bildet. Von den beiden Schiffen

des Langhauses ist das nördliche das breitere und höhere; es ist durch den Ausbruch

der Arkaden des ehemaligen nördlichen Seitenschifies und die gleichzeitige Erhöhung

der äusseren Seitenschiffmauer bis zur Höhe der südlichen Mittelschiffmauer entstanden;

bei diesem Umbau wurde ein hölzernes, schlichtes Tonnengewölbe über das also ver-

breiterte Mittelschiff eingezogen; das südliche Seitenschiff hat eine flache Decke,

über welcher unter dem Dache ein Gang, welcher durch eine äussere Treppe zu

erreichen ist, zu der südlichen Empore des Mittelschiffes führt. Die vier rund-

bogigen Arkaden dieses Seitenschiffes haben gedrungene Pfeiler mit kreuzförmigem

Querschnitt, die Bogen nach unten entsprechende Vorlagen. Ein vierter Pfeiler,

der westliche, ist jetzt durch eine Mauer mit der Westmauer der Kirche verbunden.

Die Pfeiler sind zum Theil mit Kämpferprofilen, jedoch von wechselnder Gestalt,

versehen. Der westliche Mauerpfeiler zeigt das Kampferprobt in Fig. 132a, der

nächste Pfeiler das in Fig. 132b und der dritte wieder das in Fig. 132a; letzteres

205

berg, d. h. jedenfalls vor der dort befindlichen Kapelle oder Kirche, von den Zeugen

unterschrieben; *) dass mit diesem Friedhofe der um die heutige Pfarrkirche gelegene

gemeint ist, wird in einer Urkunde von 1319 bestätigt, in welcher der Schultheiss,

die Castrensen, Scabinen und sämmtliche Bürger von Münzenberg als Partei auf-

treten und in welcher ausdrücklich von einer Erweiterung des Friedhofes an der

Nordseite der Kirche die Rede ist, und überdies noch durch eine Nachricht aus

dem Jahre r^QÖ, nach welcher der Erzbischof Berthold von Mainz den St. Nico-

lausaltar in der der Parochialkirche in Müntzenberg einem Canonicus

überträgt. 3) 1250 wird ein Bertholdus, ein plebanus in Münzenberg, d. h. ein

Pfarrer, als Zeuge unter einer Urkunde erwähnt.4J Um diese Zeit besass also die

Kirche in Münzenberg ohne jeden Zweifel eigene

Pfarrer, so dass das Abhängigkeitsverhältniss von

x-Dreysec gelöst war. Seit 127g finden wir mehrere

Plebane erwähnt und 1315 einen capellanus missae

matutinalis. Die seelsorgerischen Bedürfnisse der Kirche

waren, wie aus der Existenz eines Capellans hervorgeht,

bedeutend gestiegen, was sich aus dem angedeuteten

Anwachsen dei Stadt und ihrer Vorstädte leicht erklärt.

Diese Steigerung ist auch für die Kirche von massge-

bender Bedeutung geworden. In romanischer Zeit

zunächst als capella erbaut, erfuhr sie als Pfarrkirche

in diesen Zeiten mancherlei Umbauten und Erweite-

rungen, die zum Theil noch heute zu erkennen sind.

Die Pfarrkirche zu Münzenberg (Fig. 130 u. 131)

ist in ihrem jetzigen, aus mannigfachen Veränderungen M. — tmo

hervorgegangenen Bestände zweischiffig und hat an

der Ostseite einen geradlinig geschlossenen Chor, ^

welcher zugleich das untere Stockwerk des Thurmes bildet. Von den beiden Schiffen

des Langhauses ist das nördliche das breitere und höhere; es ist durch den Ausbruch

der Arkaden des ehemaligen nördlichen Seitenschifies und die gleichzeitige Erhöhung

der äusseren Seitenschiffmauer bis zur Höhe der südlichen Mittelschiffmauer entstanden;

bei diesem Umbau wurde ein hölzernes, schlichtes Tonnengewölbe über das also ver-

breiterte Mittelschiff eingezogen; das südliche Seitenschiff hat eine flache Decke,

über welcher unter dem Dache ein Gang, welcher durch eine äussere Treppe zu

erreichen ist, zu der südlichen Empore des Mittelschiffes führt. Die vier rund-

bogigen Arkaden dieses Seitenschiffes haben gedrungene Pfeiler mit kreuzförmigem

Querschnitt, die Bogen nach unten entsprechende Vorlagen. Ein vierter Pfeiler,

der westliche, ist jetzt durch eine Mauer mit der Westmauer der Kirche verbunden.

Die Pfeiler sind zum Theil mit Kämpferprofilen, jedoch von wechselnder Gestalt,

versehen. Der westliche Mauerpfeiler zeigt das Kampferprobt in Fig. 132a, der

nächste Pfeiler das in Fig. 132b und der dritte wieder das in Fig. 132a; letzteres