WIMPFEN A. B.

71

hypernaturalistische Auffassung der Todesstarre mit offenem Mund und stieren Augen

wirkt entschieden abstossend. Nichtsdestoweniger ist die Figur von kunsthistorischem

Interesse; denn sie charakterisirt den Volksgeschmack des 15. Jahrhunderts, welcher

in dergleichen Passionsdarstellungen ebenso sich gefiel, wie heutzutage die sogen,

impressionistische Richtung auf das Hässliche in der Profankunst sich geltend macht

und Anhänger findet. Die Annahme, der Krucifixus habe ehedem als Triumphkreuz

am Eingang des Kirchenchores gedient, ist nicht unbedingt abzuweisen.

An zwei Stellen der Hochwand sind Nischen eingelassen, die vormals zur Ber-

gung des Kirchenschatzes dienten und jetzt leer stehen. Von mittelaltrigen Edel-

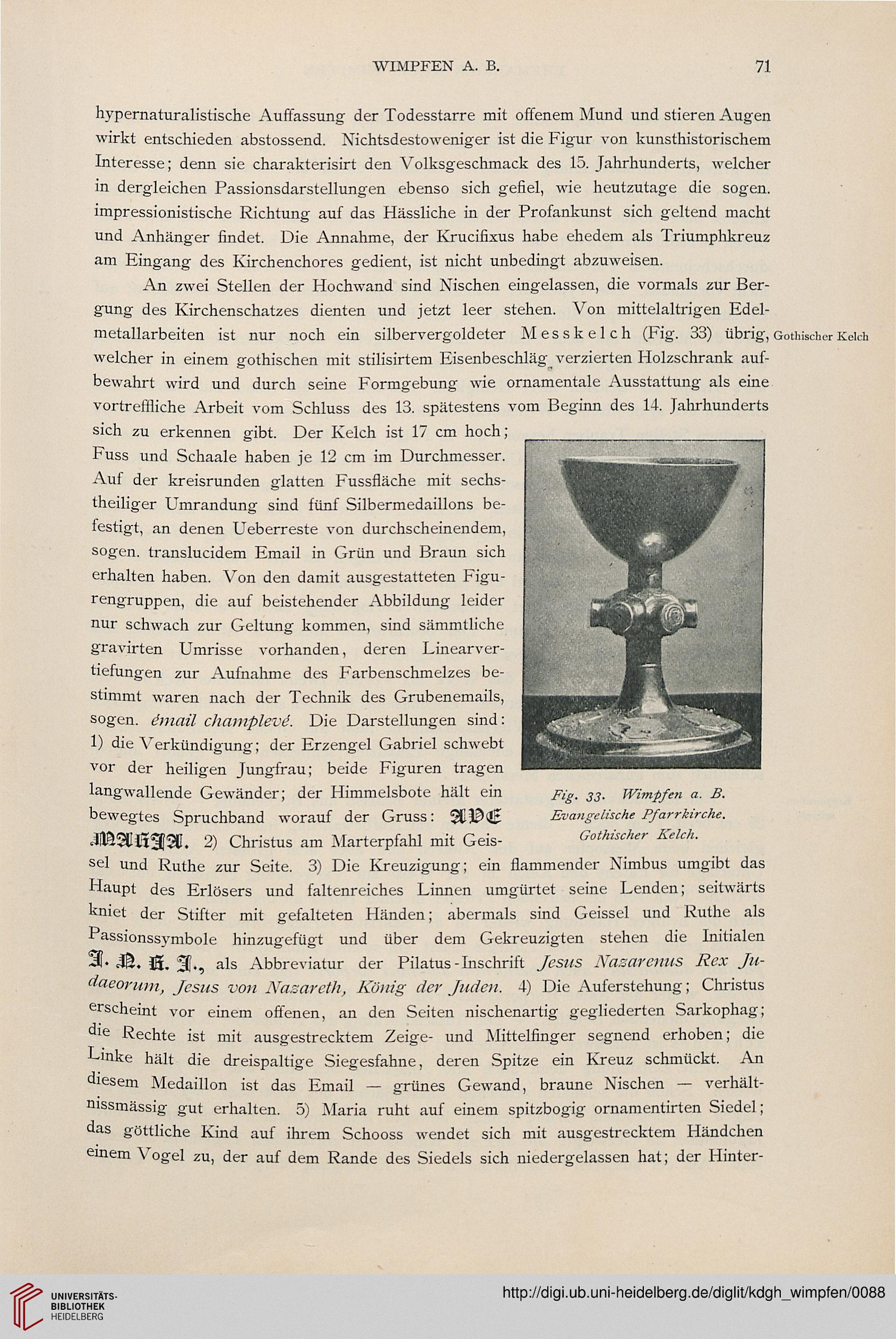

metallarbeiten ist nur noch ein silbervergoldeter Messkelch (Fig. 33) übrig, Gothischer Kelch

welcher in einem gothischen mit stilisirtem Eisenbeschläg^ verzierten Holzschrank auf-

bewahrt wird und durch seine Formgebung wie ornamentale Ausstattung als eine

vortreffliche Arbeit vom Schluss des 13. spätestens vom Beginn des 14. Jahrhunderts

sich zu erkennen gibt. Der Kelch ist 1/ cm hoch;

Fuss und Schaale haben je 12 cm im Durchmesser.

Auf der kreisrunden glatten Fussfläche mit sechs-

theiliger Umrandung sind fünf Silbermedaillons be-

festigt, an denen Ueberreste von durchscheinendem,

sogen, translucidem Email in Grün und Braun sich

erhalten haben. Von den damit ausgestatteten Figu-

rengruppen, die auf beistehender Abbildung leider

nur schwach zur Geltung kommen, sind sämmtliche

gravirten Umrisse vorhanden, deren Linearver-

tiefungen zur Aufnahme des Farbenschmelzes be-

stimmt waren nach der Technik des Grubenemails,

sogen, timaü champlevä. Die Darstellungen sind:

1) die Verkündigung; der Erzengel Gabriel schwebt

vor der heiligen Jungfrau; beide Figuren tragen

langwallende Gewänder; der Himmelsbote hält ein Fig, 33. Wimpfen a. B.

bewegtes Spruchband worauf der Gruss: 2CJ0d£ Evangelische Pfarrkirche.

Ä5lil13f2ll. 2) Christus am Marterpfahl mit Geis- Gothischer Kelch.

sei und Ruthe zur Seite. 3) Die Kreuzigung; ein flammender Nimbus umgibt das

Haupt des Erlösers und faltenreiches Linnen umgürtet seine Lenden; seitwärts

kniet der Stifter mit gefalteten Händen; abermals sind Geissei und Ruthe als

Passionssymbole hinzugefügt und über dem Gekreuzigten stehen die Initialen

3- M. J5. %, als Abbreviatur der Pilatus - Inschrift Jesus Nasarenus Rex Ju-

dacorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. 4) Die Auferstehung; Christus

erscheint vor einem offenen, an den Seiten nischenartig gegliederten Sarkophag;

dle Rechte ist mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger segnend erhoben; die

Linke hält die dreispaltige Siegesfahne, deren Spitze ein Kreuz schmückt. An

diesem Medaillon ist das Email — grünes Gewand, braune Nischen — verhält-

nissmässig gut erhalten. 5) Maria ruht auf einem spitzbogig ornamentirten Siedel;

das göttliche Kind auf ihrem Schooss wendet sich mit ausgestrecktem Händchen

einem Vogel zu, der auf dem Rande des Siedeis sich niedergelassen hat; der Hinter-

71

hypernaturalistische Auffassung der Todesstarre mit offenem Mund und stieren Augen

wirkt entschieden abstossend. Nichtsdestoweniger ist die Figur von kunsthistorischem

Interesse; denn sie charakterisirt den Volksgeschmack des 15. Jahrhunderts, welcher

in dergleichen Passionsdarstellungen ebenso sich gefiel, wie heutzutage die sogen,

impressionistische Richtung auf das Hässliche in der Profankunst sich geltend macht

und Anhänger findet. Die Annahme, der Krucifixus habe ehedem als Triumphkreuz

am Eingang des Kirchenchores gedient, ist nicht unbedingt abzuweisen.

An zwei Stellen der Hochwand sind Nischen eingelassen, die vormals zur Ber-

gung des Kirchenschatzes dienten und jetzt leer stehen. Von mittelaltrigen Edel-

metallarbeiten ist nur noch ein silbervergoldeter Messkelch (Fig. 33) übrig, Gothischer Kelch

welcher in einem gothischen mit stilisirtem Eisenbeschläg^ verzierten Holzschrank auf-

bewahrt wird und durch seine Formgebung wie ornamentale Ausstattung als eine

vortreffliche Arbeit vom Schluss des 13. spätestens vom Beginn des 14. Jahrhunderts

sich zu erkennen gibt. Der Kelch ist 1/ cm hoch;

Fuss und Schaale haben je 12 cm im Durchmesser.

Auf der kreisrunden glatten Fussfläche mit sechs-

theiliger Umrandung sind fünf Silbermedaillons be-

festigt, an denen Ueberreste von durchscheinendem,

sogen, translucidem Email in Grün und Braun sich

erhalten haben. Von den damit ausgestatteten Figu-

rengruppen, die auf beistehender Abbildung leider

nur schwach zur Geltung kommen, sind sämmtliche

gravirten Umrisse vorhanden, deren Linearver-

tiefungen zur Aufnahme des Farbenschmelzes be-

stimmt waren nach der Technik des Grubenemails,

sogen, timaü champlevä. Die Darstellungen sind:

1) die Verkündigung; der Erzengel Gabriel schwebt

vor der heiligen Jungfrau; beide Figuren tragen

langwallende Gewänder; der Himmelsbote hält ein Fig, 33. Wimpfen a. B.

bewegtes Spruchband worauf der Gruss: 2CJ0d£ Evangelische Pfarrkirche.

Ä5lil13f2ll. 2) Christus am Marterpfahl mit Geis- Gothischer Kelch.

sei und Ruthe zur Seite. 3) Die Kreuzigung; ein flammender Nimbus umgibt das

Haupt des Erlösers und faltenreiches Linnen umgürtet seine Lenden; seitwärts

kniet der Stifter mit gefalteten Händen; abermals sind Geissei und Ruthe als

Passionssymbole hinzugefügt und über dem Gekreuzigten stehen die Initialen

3- M. J5. %, als Abbreviatur der Pilatus - Inschrift Jesus Nasarenus Rex Ju-

dacorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. 4) Die Auferstehung; Christus

erscheint vor einem offenen, an den Seiten nischenartig gegliederten Sarkophag;

dle Rechte ist mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger segnend erhoben; die

Linke hält die dreispaltige Siegesfahne, deren Spitze ein Kreuz schmückt. An

diesem Medaillon ist das Email — grünes Gewand, braune Nischen — verhält-

nissmässig gut erhalten. 5) Maria ruht auf einem spitzbogig ornamentirten Siedel;

das göttliche Kind auf ihrem Schooss wendet sich mit ausgestrecktem Händchen

einem Vogel zu, der auf dem Rande des Siedeis sich niedergelassen hat; der Hinter-