7inzdanord-

;ielt Worden,

. mit so viel

'gert natur-

V°Hendung.

'rdnung der

Jln müssen,

logs (zweite

sehenswerter

Hier hatte

lle eine? f

Hieben ^

eis geschu^

Seite trete

zum Beisp^j

Gallenstein und

Seni'c gehört ins Magazin. Vor allem aber: es

geht nicht an, direkt neben ein fast überlebens-

grosses Schlachtenbild, auch wenn es so passabel

gelöst ist wie Faber du Faures 1881 gemalte

Episode bei Coeuilly, ein formal so reifes

und malerisch so starkes Bild wie Schicks

„Frauenporträt" von 1802 zuhängen. Es ver-

letzt, wenn eine so zärtliche glatte Harmonie

in Schwarz, wie sie Canzis [854 unter Ingres

in Paris gemaltes Herrenbildnis zu geben

weiss, durch die laute Blumenbuntheit eines

modernen Dekorateurs zerstört wird. Und es

wirkt wie ein Faustschlag ins Gesicht, wenn

mit der stillen, kühlen, abgeklärten Welt der

schwäbischen Davidschüler die afrikanische

Pseudoglut der Makartschen „Kleopatra" zu-

sammenplatzt. Gottlieb Schicks 1802 — 03 in

Rom entstandene, noch zartfarbige und relativ

lichtwarme Davidkomposition (formal der

Anfang seines Endes), die ihres Schöpfers

Ruhm begründet und deren wohldurchdachtes

Kompositionsschema bei Cornelius, bestem

Bartholdyfresko Pate gestanden haben mag,

verträgt Makarts Fanfarenstösse wahrlich nicht.

Die „Kleopatra" mag, falls man sie nicht

missen will, mit der nicht weniger grossen,

formal noch flaueren „Kreuzabnahme" des

späten Neher im „Festsaal" prunken. Dagegen

könnten von den vielen Kartonzeichnungen

Nehers, die seither statt in den Magazinen zu

Jagern, den Korridor erfüllten, jene drei Szenen

zu Goethes „Wilhelm Meister" und zum „Götz"

für den Schwabensaal ausgewählt werden, die ihres

Schöpfers einst so starke, gleich Julius Schnorrs

Talenten in Italien und am illustrierenden Fresko

zu Grunde gegangene Begabung noch am ehesten

bezeugen. Vor allem aber müsste dem strengsten

dieser Klassizisten, dem einzigen, der seine Figuren-

szenen wenigstens zeichnerisch mit Natur zu erfüllen

wusste, der von Makart zu Unrecht besetzte Ehren-

platz des Schwabensaales eingeräumt werden.

Es wäre ein entschiedener Gewinn für die Galerie,

wenn als zweites Bild des Biberachers J. F.

Dieterich(i/87- 184Ö)unvollendeteMonumental-

komposition von 1826 (entstanden in Rom im

Anschluss an Cornelius, Overbeck und Schnorr),

die sich jetzt in einem Nebensaal des Neuen

Schlosses befindet, der Sammlung geliehen werden

könnte. Die deutsche Kunst jener Zeit ist nicht

eben reich an solchen Werken. Dass auch Diete-

richs starke, bei J. B. Seele geschulte Begabung an

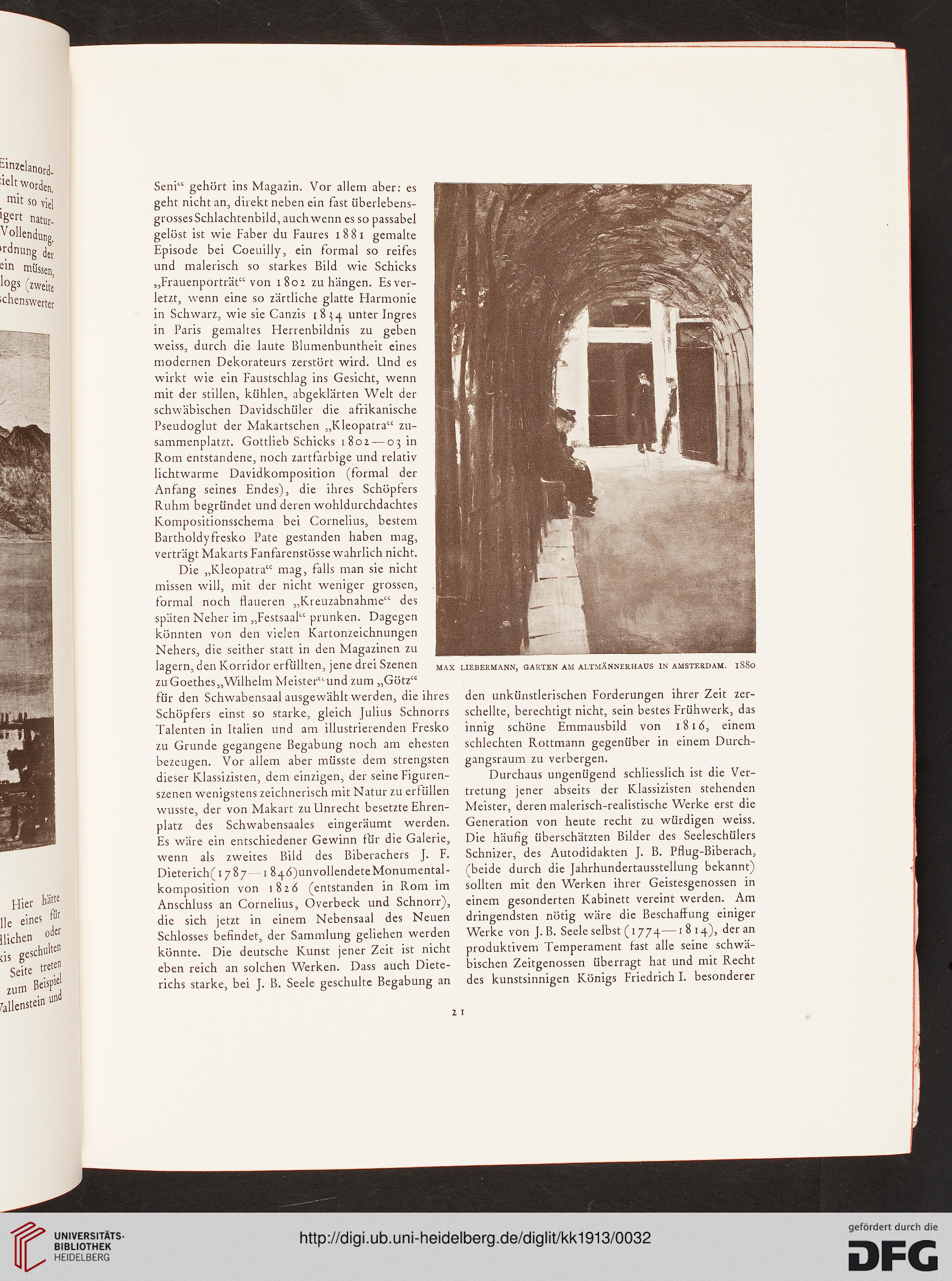

MAX LIEBERMANN, GARTEN AM ALTMÄNNERHAUS IN AMSTERDAM. l88o

den unkünstlerischen Forderungen ihrer Zeit zer-

schellte, berechtigt nicht, sein bestes Frühwerk, das

innig schöne Emmausbild von 1816, einem

schlechten Rottmann gegenüber in einem Durch-

gangsraum zu verbergen.

Durchaus ungenügend schliesslich ist die Ver-

tretung jener abseits der Klassizisten stehenden

Meister, deren malerisch-realistische Werke erst die

Generation von heute recht zu würdigen weiss.

Die häufig überschätzten Bilder des Seeleschülers

Schnizer, des Autodidakten J. B. Pflug-Biberach,

(beide durch die Jahrhundertaussteliung bekannt)

sollten mit den Werken ihrer Geistesgenossen in

einem gesonderten Kabinett vereint werden. Am

dringendsten nötig wäre die Beschaffung einiger

Werke von J. B. Seele selbst (i 774—18 14), der an

produktivem Temperament fast alle seine schwä-

bischen Zeitgenossen überragt hat und mit Recht

des kunstsinnigen Königs Friedrich I. besonderer

2 1

;ielt Worden,

. mit so viel

'gert natur-

V°Hendung.

'rdnung der

Jln müssen,

logs (zweite

sehenswerter

Hier hatte

lle eine? f

Hieben ^

eis geschu^

Seite trete

zum Beisp^j

Gallenstein und

Seni'c gehört ins Magazin. Vor allem aber: es

geht nicht an, direkt neben ein fast überlebens-

grosses Schlachtenbild, auch wenn es so passabel

gelöst ist wie Faber du Faures 1881 gemalte

Episode bei Coeuilly, ein formal so reifes

und malerisch so starkes Bild wie Schicks

„Frauenporträt" von 1802 zuhängen. Es ver-

letzt, wenn eine so zärtliche glatte Harmonie

in Schwarz, wie sie Canzis [854 unter Ingres

in Paris gemaltes Herrenbildnis zu geben

weiss, durch die laute Blumenbuntheit eines

modernen Dekorateurs zerstört wird. Und es

wirkt wie ein Faustschlag ins Gesicht, wenn

mit der stillen, kühlen, abgeklärten Welt der

schwäbischen Davidschüler die afrikanische

Pseudoglut der Makartschen „Kleopatra" zu-

sammenplatzt. Gottlieb Schicks 1802 — 03 in

Rom entstandene, noch zartfarbige und relativ

lichtwarme Davidkomposition (formal der

Anfang seines Endes), die ihres Schöpfers

Ruhm begründet und deren wohldurchdachtes

Kompositionsschema bei Cornelius, bestem

Bartholdyfresko Pate gestanden haben mag,

verträgt Makarts Fanfarenstösse wahrlich nicht.

Die „Kleopatra" mag, falls man sie nicht

missen will, mit der nicht weniger grossen,

formal noch flaueren „Kreuzabnahme" des

späten Neher im „Festsaal" prunken. Dagegen

könnten von den vielen Kartonzeichnungen

Nehers, die seither statt in den Magazinen zu

Jagern, den Korridor erfüllten, jene drei Szenen

zu Goethes „Wilhelm Meister" und zum „Götz"

für den Schwabensaal ausgewählt werden, die ihres

Schöpfers einst so starke, gleich Julius Schnorrs

Talenten in Italien und am illustrierenden Fresko

zu Grunde gegangene Begabung noch am ehesten

bezeugen. Vor allem aber müsste dem strengsten

dieser Klassizisten, dem einzigen, der seine Figuren-

szenen wenigstens zeichnerisch mit Natur zu erfüllen

wusste, der von Makart zu Unrecht besetzte Ehren-

platz des Schwabensaales eingeräumt werden.

Es wäre ein entschiedener Gewinn für die Galerie,

wenn als zweites Bild des Biberachers J. F.

Dieterich(i/87- 184Ö)unvollendeteMonumental-

komposition von 1826 (entstanden in Rom im

Anschluss an Cornelius, Overbeck und Schnorr),

die sich jetzt in einem Nebensaal des Neuen

Schlosses befindet, der Sammlung geliehen werden

könnte. Die deutsche Kunst jener Zeit ist nicht

eben reich an solchen Werken. Dass auch Diete-

richs starke, bei J. B. Seele geschulte Begabung an

MAX LIEBERMANN, GARTEN AM ALTMÄNNERHAUS IN AMSTERDAM. l88o

den unkünstlerischen Forderungen ihrer Zeit zer-

schellte, berechtigt nicht, sein bestes Frühwerk, das

innig schöne Emmausbild von 1816, einem

schlechten Rottmann gegenüber in einem Durch-

gangsraum zu verbergen.

Durchaus ungenügend schliesslich ist die Ver-

tretung jener abseits der Klassizisten stehenden

Meister, deren malerisch-realistische Werke erst die

Generation von heute recht zu würdigen weiss.

Die häufig überschätzten Bilder des Seeleschülers

Schnizer, des Autodidakten J. B. Pflug-Biberach,

(beide durch die Jahrhundertaussteliung bekannt)

sollten mit den Werken ihrer Geistesgenossen in

einem gesonderten Kabinett vereint werden. Am

dringendsten nötig wäre die Beschaffung einiger

Werke von J. B. Seele selbst (i 774—18 14), der an

produktivem Temperament fast alle seine schwä-

bischen Zeitgenossen überragt hat und mit Recht

des kunstsinnigen Königs Friedrich I. besonderer

2 1