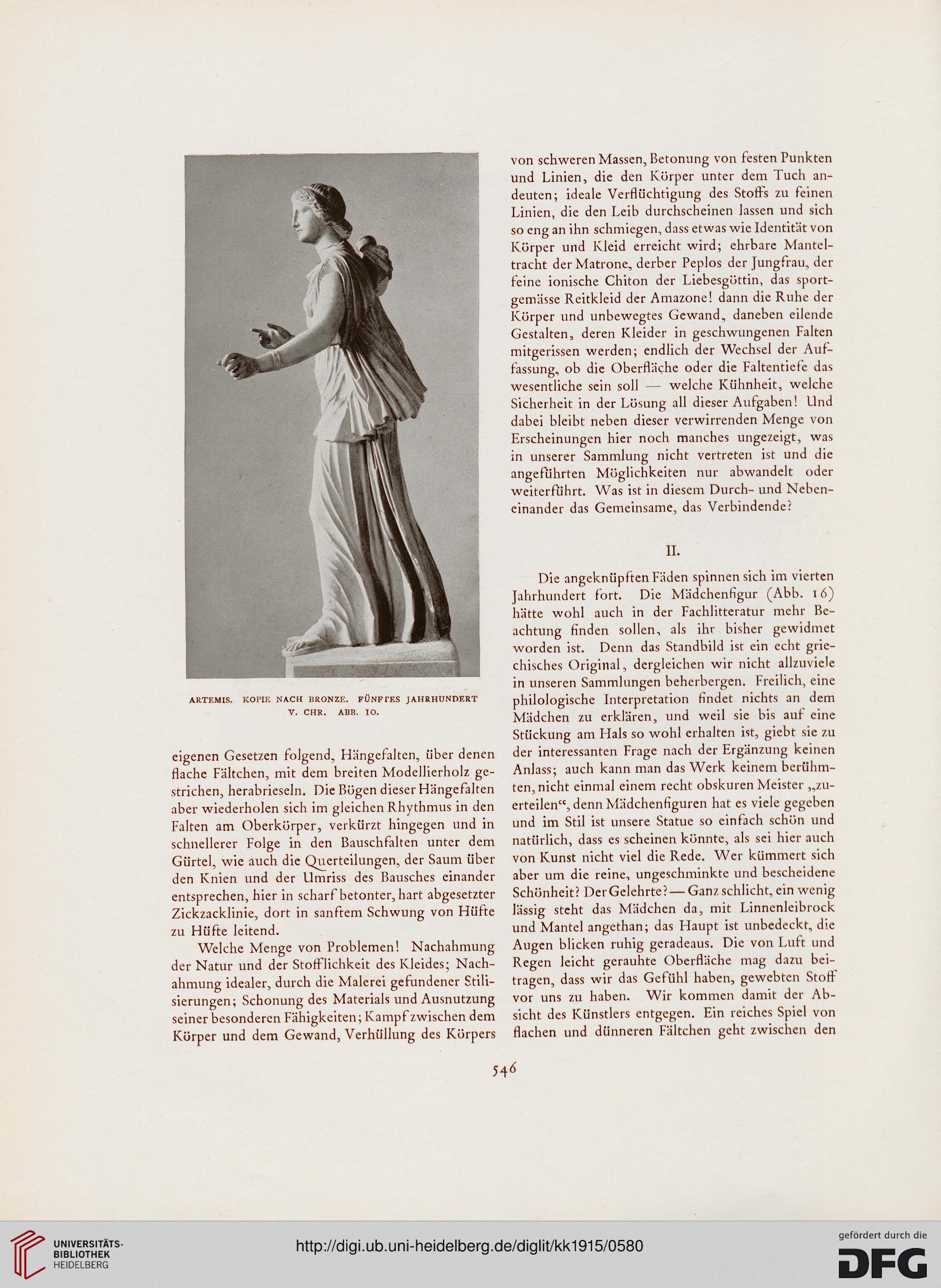

KOPIE NACH BRONZE. FÜNFTES JAHRHUNDERT

V. CHR. ABB. TO.

eigenen Gesetzen folgend, Hangefaltcn, über denen

flache Fältchen, mit dem breiten Modellierholz ge-

strichen, herabrieseln. Die Bögen dieser Hängefalten

aber wiederholen sich im gleichen Rhythmus in den

Falten am Oberkörper, verkürzt hingegen und in

schnellerer Folge in den Bauschfalten unter dem

Gürtel, wie auch die Querteilungen, der Saum über

den Knien und der Umriss des Bausches einander

entsprechen, hier in scharf betonter, hart abgesetzter

Zickzacklinie, dort in sanftem Schwung von Hüfte

zu Hüfte leitend.

Welche Menge von Problemen! Nachahmung

der Natur und der Stofflichkeit des Kleides; Nach-

ahmung idealer, durch die Malerei gefundener Stili-

sierungen; Schonung des Materials und Ausnutzung

seiner besonderen Fähigkeiten; Kampf zwischen dem

Körper und dem Gewand, Verhüllung des Körpers

von schweren Massen, Betonung von festen Punkten

und Linien, die den Körper unter dem Tuch an-

deuten; ideale Verflüchtigung des Stoffs zu feinen

Linien, die den Leib durchscheinen lassen und sich

so eng an ihn schmiegen, dass etwas wie Identität von

Körper und Kleid erreicht wird; ehrbare Mantel-

tracht der Matrone, derber Peplos der Jungfrau, der

feine ionische Chiton der Liebesgöttin, das sport-

gemässe Reitkleid der Amazone! dann die Ruhe der

Körper und unbewegtes Gewand, daneben eilende

Gestalten, deren Kleider in geschwungenen Falten

mitgerissen werden; endlich der Wechsel der Auf-

fassung, ob die Oberfläche oder die Faltentiefe das

wesentliche sein soll — welche Kühnheit, welche

Sicherheit in der Lösung all dieser Aufgaben! Und

dabei bleibt neben dieser verwirrenden Menge von

Erscheinungen hier noch manches ungezeigt, was

in unserer Sammlung nicht vertreten ist und die

angeführten Möglichkeiten nur abwandelt oder

weiterführt. Was ist in diesem Durch- und Neben-

einander das Gemeinsame, das Verbindende?

IL

Die angeknüpften Fäden spinnen sich im vierten

Jahrhundert fort. Die Mädchenfigur (Abb. 16)

hätte wohl auch in der Fachlitteratur mehr Be-

achtung finden sollen, als ihr bisher gewidmet

worden ist. Denn das Standbild ist ein echt grie-

chisches Original, dergleichen wir nicht allzuviele

in unseren Sammlungen beherbergen. Freilich, eine

philologische Interpretation findet nichts an dem

Mädchen zu erklären, und weil sie bis auf eine

Stückung am Hals so wohl erhalten ist, giebt sie zu

der interessanten Frage nach der Ergänzung keinen

Anlass; auch kann man das Werk keinem berühm-

ten, nicht einmal einem recht obskuren Meister „zu-

erteilen", denn Mädchenfiguren hat es viele gegeben

und im Stil ist unsere Statue so einfach schön und

natürlich, dass es scheinen könnte, als sei hier auch

von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich

aber um die reine, ungeschminkte und bescheidene

Schönheit? Der Gelehrte?—Ganz schlicht, ein wenig

lässig steht das Mädchen da, mit Linnenleibrock

und Mantel angethan; das Haupt ist unbedeckt, die

Augen blicken ruhig geradeaus. Die von Luft und

Regen leicht gerauhte Oberfläche mag dazu bei-

tragen, dass wir das Gefühl haben, gewebten Stoff

vor uns zu haben. Wir kommen damit der Ab-

sicht des Künstlers entgegen. Ein reiches Spiel von

flachen und dünneren Fältchen geht zwischen den

546

V. CHR. ABB. TO.

eigenen Gesetzen folgend, Hangefaltcn, über denen

flache Fältchen, mit dem breiten Modellierholz ge-

strichen, herabrieseln. Die Bögen dieser Hängefalten

aber wiederholen sich im gleichen Rhythmus in den

Falten am Oberkörper, verkürzt hingegen und in

schnellerer Folge in den Bauschfalten unter dem

Gürtel, wie auch die Querteilungen, der Saum über

den Knien und der Umriss des Bausches einander

entsprechen, hier in scharf betonter, hart abgesetzter

Zickzacklinie, dort in sanftem Schwung von Hüfte

zu Hüfte leitend.

Welche Menge von Problemen! Nachahmung

der Natur und der Stofflichkeit des Kleides; Nach-

ahmung idealer, durch die Malerei gefundener Stili-

sierungen; Schonung des Materials und Ausnutzung

seiner besonderen Fähigkeiten; Kampf zwischen dem

Körper und dem Gewand, Verhüllung des Körpers

von schweren Massen, Betonung von festen Punkten

und Linien, die den Körper unter dem Tuch an-

deuten; ideale Verflüchtigung des Stoffs zu feinen

Linien, die den Leib durchscheinen lassen und sich

so eng an ihn schmiegen, dass etwas wie Identität von

Körper und Kleid erreicht wird; ehrbare Mantel-

tracht der Matrone, derber Peplos der Jungfrau, der

feine ionische Chiton der Liebesgöttin, das sport-

gemässe Reitkleid der Amazone! dann die Ruhe der

Körper und unbewegtes Gewand, daneben eilende

Gestalten, deren Kleider in geschwungenen Falten

mitgerissen werden; endlich der Wechsel der Auf-

fassung, ob die Oberfläche oder die Faltentiefe das

wesentliche sein soll — welche Kühnheit, welche

Sicherheit in der Lösung all dieser Aufgaben! Und

dabei bleibt neben dieser verwirrenden Menge von

Erscheinungen hier noch manches ungezeigt, was

in unserer Sammlung nicht vertreten ist und die

angeführten Möglichkeiten nur abwandelt oder

weiterführt. Was ist in diesem Durch- und Neben-

einander das Gemeinsame, das Verbindende?

IL

Die angeknüpften Fäden spinnen sich im vierten

Jahrhundert fort. Die Mädchenfigur (Abb. 16)

hätte wohl auch in der Fachlitteratur mehr Be-

achtung finden sollen, als ihr bisher gewidmet

worden ist. Denn das Standbild ist ein echt grie-

chisches Original, dergleichen wir nicht allzuviele

in unseren Sammlungen beherbergen. Freilich, eine

philologische Interpretation findet nichts an dem

Mädchen zu erklären, und weil sie bis auf eine

Stückung am Hals so wohl erhalten ist, giebt sie zu

der interessanten Frage nach der Ergänzung keinen

Anlass; auch kann man das Werk keinem berühm-

ten, nicht einmal einem recht obskuren Meister „zu-

erteilen", denn Mädchenfiguren hat es viele gegeben

und im Stil ist unsere Statue so einfach schön und

natürlich, dass es scheinen könnte, als sei hier auch

von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich

aber um die reine, ungeschminkte und bescheidene

Schönheit? Der Gelehrte?—Ganz schlicht, ein wenig

lässig steht das Mädchen da, mit Linnenleibrock

und Mantel angethan; das Haupt ist unbedeckt, die

Augen blicken ruhig geradeaus. Die von Luft und

Regen leicht gerauhte Oberfläche mag dazu bei-

tragen, dass wir das Gefühl haben, gewebten Stoff

vor uns zu haben. Wir kommen damit der Ab-

sicht des Künstlers entgegen. Ein reiches Spiel von

flachen und dünneren Fältchen geht zwischen den

546