40

DAS MAURISCHE ORNAMENT

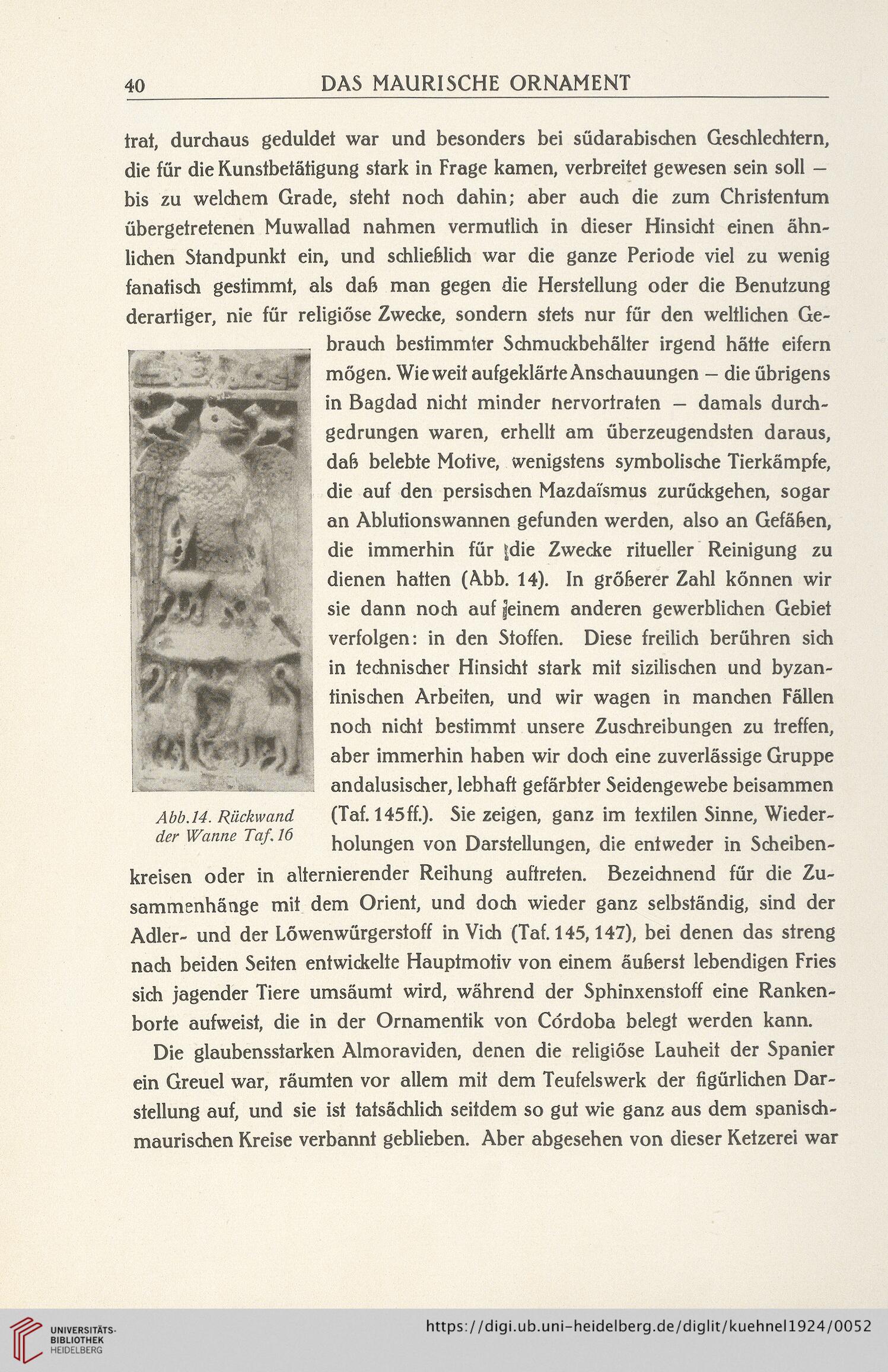

Abb.14. Rückwand

der Wanne Taf,16

trat, durchaus geduldet war und besonders bei südarabischen Geschlechtern,

die für die Kunstbetätigung stark in Frage kamen, verbreitet gewesen sein soll —

bis zu welchem Grade, steht noch dahin; aber auch die zum Christentum

übergetretenen Muwallad nahmen vermutlich in dieser Hinsicht einen ähn-

lichen Standpunkt ein, und schließlich war die ganze Periode viel zu wenig

fanatisch gestimmt, als daß man gegen die Herstellung oder die Benutzung

derartiger, nie für religiöse Zwecke, sondern stets nur für den weltlichen Ge-

brauch bestimmter Schmuckbehälter irgend hätte eifern

mögen. Wie weit aufgeklärte Anschauungen — die übrigens

in Bagdad nicht minder nervortraten — damals durch-

gedrungen waren, erhellt am überzeugendsten daraus,

daß belebte Motive, wenigstens symbolische Tierkämpfe,

die auf den persischen Mazdaismus zurückgehen, sogar

an Ablutionswannen gefunden werden, also an Gefäßen,

die immerhin für [die Zwecke ritueller Reinigung zu

dienen hatten (Abb. 14). In größerer Zahl können wir

sie dann noch auf feinem anderen gewerblichen Gebiet

verfolgen: in den Stoffen. Diese freilich berühren sich

in technischer Hinsicht stark mit sizilischen und byzan-

tinischen Arbeiten, und wir wagen in manchen Fällen

noch nicht bestimmt unsere Zuschreibungen zu treffen,

aber immerhin haben wir doch eine zuverlässige Gruppe

andalusischer, lebhaft gefärbter Seidengewebe beisammen

(Taf. 145ff.). Sie zeigen, ganz im textilen Sinne, Wieder-

holungen von Darstellungen, die entweder in Scheiben-

kreisen oder in alternierender Reihung auftreten. Bezeichnend für die Zu-

sammenhänge mit dem Orient, und doch wieder ganz selbständig, sind der

Adler- und der Löwenwürgerstoff in Vieh (Taf. 145, 147), bei denen das streng

nach beiden Seiten entwickelte Hauptmotiv von einem äußerst lebendigen Fries

sich jagender Tiere umsäumt wird, während der Sphinxenstoff eine Ranken-

borte aufweist, die in der Ornamentik von Cordoba belegt werden kann.

Die glaubensstarken Almoraviden, denen die religiöse Lauheit der Spanier

ein Greuel war, räumten vor allem mit dem Teufelswerk der figürlichen Dar-

stellung auf, und sie ist tatsächlich seitdem so gut wie ganz aus dem spanisch-

maurischen Kreise verbannt geblieben. Aber abgesehen von dieser Ketzerei war

DAS MAURISCHE ORNAMENT

Abb.14. Rückwand

der Wanne Taf,16

trat, durchaus geduldet war und besonders bei südarabischen Geschlechtern,

die für die Kunstbetätigung stark in Frage kamen, verbreitet gewesen sein soll —

bis zu welchem Grade, steht noch dahin; aber auch die zum Christentum

übergetretenen Muwallad nahmen vermutlich in dieser Hinsicht einen ähn-

lichen Standpunkt ein, und schließlich war die ganze Periode viel zu wenig

fanatisch gestimmt, als daß man gegen die Herstellung oder die Benutzung

derartiger, nie für religiöse Zwecke, sondern stets nur für den weltlichen Ge-

brauch bestimmter Schmuckbehälter irgend hätte eifern

mögen. Wie weit aufgeklärte Anschauungen — die übrigens

in Bagdad nicht minder nervortraten — damals durch-

gedrungen waren, erhellt am überzeugendsten daraus,

daß belebte Motive, wenigstens symbolische Tierkämpfe,

die auf den persischen Mazdaismus zurückgehen, sogar

an Ablutionswannen gefunden werden, also an Gefäßen,

die immerhin für [die Zwecke ritueller Reinigung zu

dienen hatten (Abb. 14). In größerer Zahl können wir

sie dann noch auf feinem anderen gewerblichen Gebiet

verfolgen: in den Stoffen. Diese freilich berühren sich

in technischer Hinsicht stark mit sizilischen und byzan-

tinischen Arbeiten, und wir wagen in manchen Fällen

noch nicht bestimmt unsere Zuschreibungen zu treffen,

aber immerhin haben wir doch eine zuverlässige Gruppe

andalusischer, lebhaft gefärbter Seidengewebe beisammen

(Taf. 145ff.). Sie zeigen, ganz im textilen Sinne, Wieder-

holungen von Darstellungen, die entweder in Scheiben-

kreisen oder in alternierender Reihung auftreten. Bezeichnend für die Zu-

sammenhänge mit dem Orient, und doch wieder ganz selbständig, sind der

Adler- und der Löwenwürgerstoff in Vieh (Taf. 145, 147), bei denen das streng

nach beiden Seiten entwickelte Hauptmotiv von einem äußerst lebendigen Fries

sich jagender Tiere umsäumt wird, während der Sphinxenstoff eine Ranken-

borte aufweist, die in der Ornamentik von Cordoba belegt werden kann.

Die glaubensstarken Almoraviden, denen die religiöse Lauheit der Spanier

ein Greuel war, räumten vor allem mit dem Teufelswerk der figürlichen Dar-

stellung auf, und sie ist tatsächlich seitdem so gut wie ganz aus dem spanisch-

maurischen Kreise verbannt geblieben. Aber abgesehen von dieser Ketzerei war