s

Abb, » lText S, S)

Bauerntanz, Skizze für ein Wandgemälde

Des Künstlers erste Jugendzeit 1497—1515

reist Jtalien die großen

Meister seiner Vor-

zeit, so brauchen wir

Deutsche nicht be-

schämt zu verstum-

men. Wir nennen

unseren Dürer und

— Hans Holbein.

Was war es für

eine merkwürdig

reiche,kraftvolleZeit,

welche der deutschen

Kunst zwei solche Männer geben konnte, eine

Zeit hoffnungsvollen Sprossens auf allen Geistes-

gebieten — bis dann freilich das Unheil der

Kirchenspaltung wie ein grandioses Wetter über

das Gefilde der deutschen Kultur hinzog!

Dürer und Holbein sind noch Zeitgenossen.

Als der Nürnberger Meister siebenundfünfzig-

jährig die Augen schloß, stand Holbein bereits im

vollen Mannesalter. Und doch ist er schon das

Kind einer anders gearteten Zeit. Dürers Per-

sönlichkeit wurzelt noch ganz im Mittelalter. Der

stttliche Ernst, die gemütvolle Gläubigkeit dieser

Zeit sind geradezu Grundzüge seines Wesens,

auch das nach außen Eckige und Spröde, manch-

mal fast Spießbürgerliche bei allem Reichtum des

Jnnenlebens ist ihm nicht fremd. Anders die fol-

gende Generation, aus welcher Hans Holbein er-

wächst. Jhr steht das Religiöse schon nicht mehr

im Mittelpunkte alles Denkens und Lebens. Es

ist ein im Grunde verstandesmäßiges, weltmän-

nisch-genußfreudiges Geschlecht. Schon zeigen sich

die ersten Sturmvögel der kommenden Glau-

bensspaltung, schon beginnen fich einzelne Kreise

in offenen Gegensatz zu Kirche und Geistlichkeit

zu stellen und von den Gelehrten flüchten fich viele

— abgestoßen durch wirkliche oder vermeintliche

Schäden im kirchlichen Leben — in die elegante

üppige Herrlichkeit des altklassischen Heidentums

zurück.

Die Kunst ist das Spiegelbild dieser seltsam

gärenden Zeit. Jn der Architektur vollzieht fich

die Auflösung des gotischen Stils. Die großen

Dombauten sind längst ins Stocken geraten. Re-

ligiöse Bildwerke entstehen noch immer in großer

Zahl, aber daneben entwickelt sich jetzt auch eine

rein weltliche Kunst. Und hatte die Gotik

auch profanen Werken einen gewissen kirchlichen

Zug aufgeprügt, jetzt spricht auch aus religiösen

Bildern ein ganz weltlicher Geist.

Rein künstlerische Probleme:

Naturwahrheit, Raumdarstellung,

monumentale Größe, Farbe u. a.

sind es, die jeht ausschließlich in

den Vordergrund treten. Noch

iir Dürer ringt der nach innen

schauende Gotiker mit dem formal

empfindenden Künstler der neue-

ren Zeit. Holbein gehört voll

und ganz der letzteren an.

Auch die soziale Stellung

des Künstlers wird eine andere.

Die „gute alte Zeit" der schlichten,

bodenständigen handwerkszünfti-

gen Meister geht zu Ende, an

ihre Stelle tritt der Künstler im

modernen Sinn, der zu den „hö-

heren" Ständen zählt, dafür aber

auch der Gedanken- und Empfin-

dungswelt des Volkes mehr ent-

fremdet ist. Gerade in Holbeins

i»

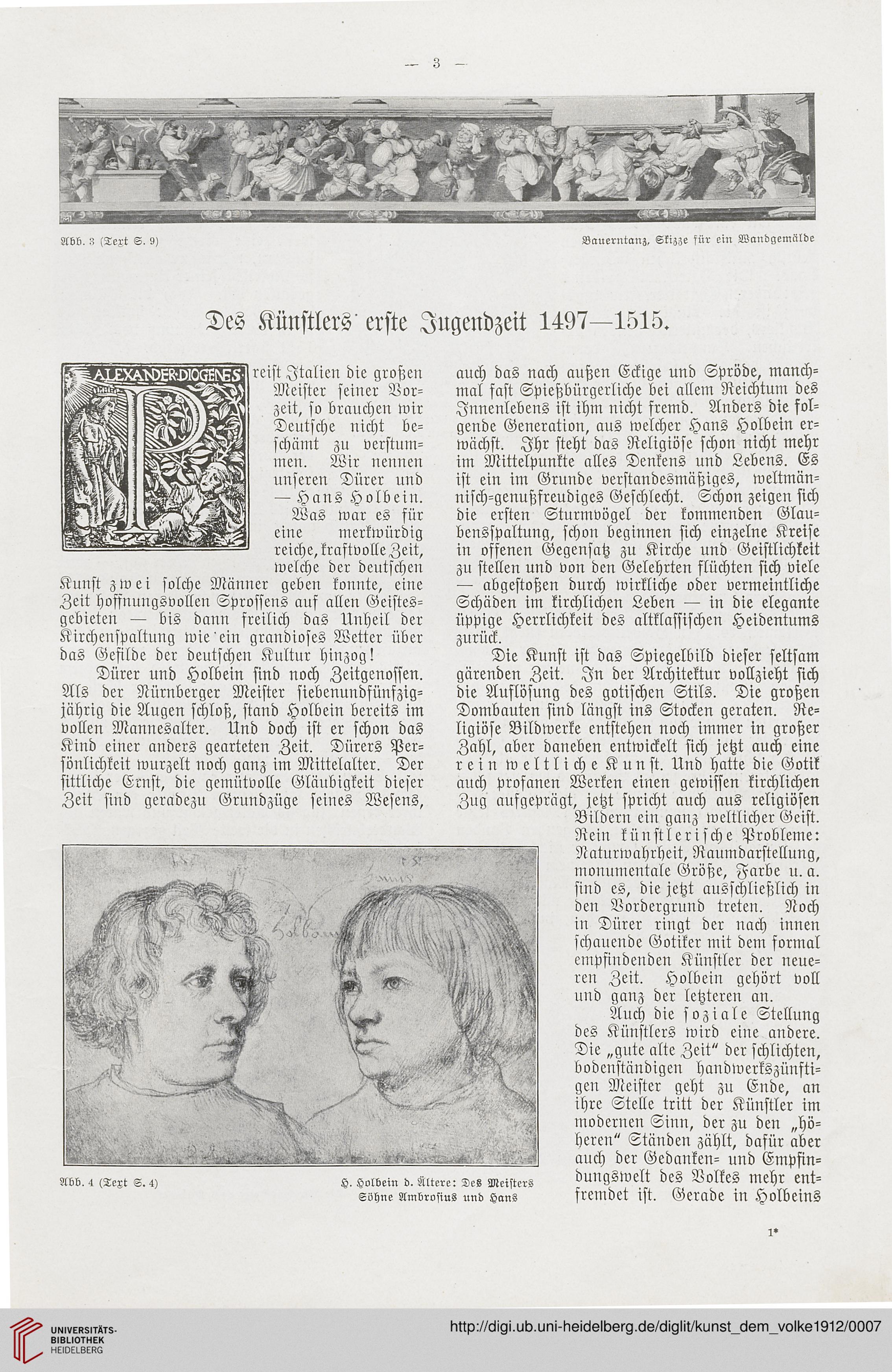

Abb, » lText S, S)

Bauerntanz, Skizze für ein Wandgemälde

Des Künstlers erste Jugendzeit 1497—1515

reist Jtalien die großen

Meister seiner Vor-

zeit, so brauchen wir

Deutsche nicht be-

schämt zu verstum-

men. Wir nennen

unseren Dürer und

— Hans Holbein.

Was war es für

eine merkwürdig

reiche,kraftvolleZeit,

welche der deutschen

Kunst zwei solche Männer geben konnte, eine

Zeit hoffnungsvollen Sprossens auf allen Geistes-

gebieten — bis dann freilich das Unheil der

Kirchenspaltung wie ein grandioses Wetter über

das Gefilde der deutschen Kultur hinzog!

Dürer und Holbein sind noch Zeitgenossen.

Als der Nürnberger Meister siebenundfünfzig-

jährig die Augen schloß, stand Holbein bereits im

vollen Mannesalter. Und doch ist er schon das

Kind einer anders gearteten Zeit. Dürers Per-

sönlichkeit wurzelt noch ganz im Mittelalter. Der

stttliche Ernst, die gemütvolle Gläubigkeit dieser

Zeit sind geradezu Grundzüge seines Wesens,

auch das nach außen Eckige und Spröde, manch-

mal fast Spießbürgerliche bei allem Reichtum des

Jnnenlebens ist ihm nicht fremd. Anders die fol-

gende Generation, aus welcher Hans Holbein er-

wächst. Jhr steht das Religiöse schon nicht mehr

im Mittelpunkte alles Denkens und Lebens. Es

ist ein im Grunde verstandesmäßiges, weltmän-

nisch-genußfreudiges Geschlecht. Schon zeigen sich

die ersten Sturmvögel der kommenden Glau-

bensspaltung, schon beginnen fich einzelne Kreise

in offenen Gegensatz zu Kirche und Geistlichkeit

zu stellen und von den Gelehrten flüchten fich viele

— abgestoßen durch wirkliche oder vermeintliche

Schäden im kirchlichen Leben — in die elegante

üppige Herrlichkeit des altklassischen Heidentums

zurück.

Die Kunst ist das Spiegelbild dieser seltsam

gärenden Zeit. Jn der Architektur vollzieht fich

die Auflösung des gotischen Stils. Die großen

Dombauten sind längst ins Stocken geraten. Re-

ligiöse Bildwerke entstehen noch immer in großer

Zahl, aber daneben entwickelt sich jetzt auch eine

rein weltliche Kunst. Und hatte die Gotik

auch profanen Werken einen gewissen kirchlichen

Zug aufgeprügt, jetzt spricht auch aus religiösen

Bildern ein ganz weltlicher Geist.

Rein künstlerische Probleme:

Naturwahrheit, Raumdarstellung,

monumentale Größe, Farbe u. a.

sind es, die jeht ausschließlich in

den Vordergrund treten. Noch

iir Dürer ringt der nach innen

schauende Gotiker mit dem formal

empfindenden Künstler der neue-

ren Zeit. Holbein gehört voll

und ganz der letzteren an.

Auch die soziale Stellung

des Künstlers wird eine andere.

Die „gute alte Zeit" der schlichten,

bodenständigen handwerkszünfti-

gen Meister geht zu Ende, an

ihre Stelle tritt der Künstler im

modernen Sinn, der zu den „hö-

heren" Ständen zählt, dafür aber

auch der Gedanken- und Empfin-

dungswelt des Volkes mehr ent-

fremdet ist. Gerade in Holbeins

i»