7

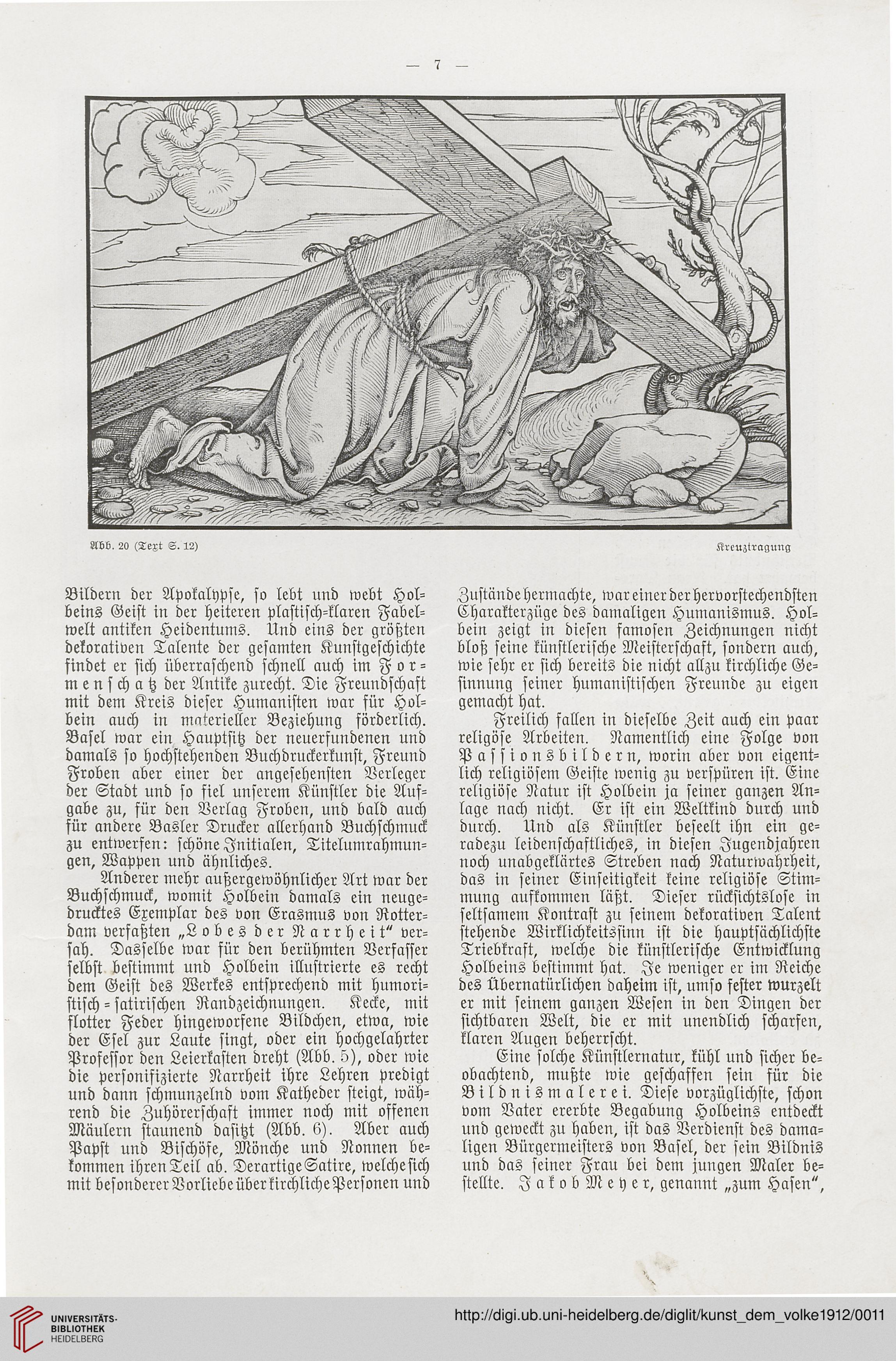

Abb, 20 (Text S. 12)

Kreuztragung

Bildern der Apokalhpse, so lebt und webt Hol-

beins Geist in der heiteren plastisch-klaren Fabel-

welt antiken Heidentums. Und eins der größten

dekorativen Talente der gesamten Kunstgeschichte

findet er sich überraschend schnell auch im For -

menschatz der Antike zurecht. Die Freundschaft

mit dem Kreis dieser Humanisten war für Hol-

bein auch in materieller Beziehung förderlich.

Basel war ein Hauptsitz der neuerfundenen und

damals so hochstehendeu Buchdruckerkunst, Freund

Froben aber einer der angesehensten Verleger

der Stadt und so fiel unserem Künstler die Auf-

gabe zu, für den Verlag Froben, und bald auch

für andere Basler Drucker allerhand Buchschmuck

zu entwersen: schöne Jnitialen, Titelumrahmun-

gen, Wappen und ähnliches.

Anderer mehr außergewöhnlicher Art war der

Buchschmuck, womit Holbein damals ein neuge-

drucktes Exemplar des von Erasmus von Rotter-

dam verfaßten „Lobes der Narrheit" ver-

sah. Dasselbe war für den berühmten Verfasser

selbst bestimmt und Holbein illustrierte es recht

dem Geist des Werkes entsprechend mit humori-

stisch - satirischen Randzeichnungen. Kecke, mit

flotter Feder hingeworfene Bildchen, etwa, wie

der Esel zur Laute singt, oder ein hochgelahrter

Professor den Leierkasten dreht (Abb. 5), oder wie

die personifizierte Narrheit ihre Lehren predigt

und dann schmunzelnd vom Katheder steigt, wäh-

rend die Zuhörerschaft immer noch mit offenen

Mäulern staunend dasitzt (Abb. 6). Aber auch

Papst und Bischöfe, Mönche und Nonnen be-

kommen ihren Teil ab. DerartigeSatire, welchesich

mit besondererVorliebeüberkirchlichePersonen und

Zuständehermachte, wareinerderhervorstechendsten

Charakterzüge des damaligen Humanismus. Hol-

bein zeigt in diesen samosen Zeichnungen nicht

bloß seine künstlerische Meisterschaft, sondern auch,

wie sehr er sich bereits die nicht allzu kirchliche Ge-

sinnung seiner humanistischen Freunde zu eigen

gemacht hat.

Freilich fallen in dieselbe Zeit auch ein paar

religöse Arbeiten. Namentlich eine Folge von

Passionsbildern, worin aber von eigent-

lich religiösem Geiste wenig zu verspüren ist. Eine

religiöse Natur ist Holbein ja seiner ganzen An-

lage nach nicht. Er ist ein Weltkind durch und

durch. Und als Künstler beseelt ihn ein ge-

radezu leidenschaftliches, in diesen Jugendjahren

noch unabgeklärtes Streben nach Naturwahrheit,

das in seiner Einseitigkeit keine religiöse Stim-

mung aufkommen läßt. Dieser rücksichtslose in

seltsamem Kontrast zu seinem dekorativen Talent

stehende Wirklichkeitssinn ist die hauptsächlichste

Triebkraft, welche die künstlerische Entwicklung

Holbeins bestimmt hat. Je weniger er im Reiche

des übernatürlichen daheim ist, umso fester wurzelt

er mit seinem ganzen Wesen in den Dingen der

sichtbaren Welt, die er mit unendlich scharfen,

klaren Augen beherrscht.

Eine solche Künstlernatur, kühl und sicher be-

obachtend, mußte wie geschaffen sein für die

Bildnismalerei. Diese vorzüglichste, schon

vom Vater ererbte Begabung Holbeins entdeckt

und geweckt zu haben, ist das Verdienst des dama-

ligen Bürgermeisters von Basel, der sein Bildnis

und das seiner Frau bei dem jungen Maler be-

stellte. JakobMeyer, genannt „zum Hasen",

Abb, 20 (Text S. 12)

Kreuztragung

Bildern der Apokalhpse, so lebt und webt Hol-

beins Geist in der heiteren plastisch-klaren Fabel-

welt antiken Heidentums. Und eins der größten

dekorativen Talente der gesamten Kunstgeschichte

findet er sich überraschend schnell auch im For -

menschatz der Antike zurecht. Die Freundschaft

mit dem Kreis dieser Humanisten war für Hol-

bein auch in materieller Beziehung förderlich.

Basel war ein Hauptsitz der neuerfundenen und

damals so hochstehendeu Buchdruckerkunst, Freund

Froben aber einer der angesehensten Verleger

der Stadt und so fiel unserem Künstler die Auf-

gabe zu, für den Verlag Froben, und bald auch

für andere Basler Drucker allerhand Buchschmuck

zu entwersen: schöne Jnitialen, Titelumrahmun-

gen, Wappen und ähnliches.

Anderer mehr außergewöhnlicher Art war der

Buchschmuck, womit Holbein damals ein neuge-

drucktes Exemplar des von Erasmus von Rotter-

dam verfaßten „Lobes der Narrheit" ver-

sah. Dasselbe war für den berühmten Verfasser

selbst bestimmt und Holbein illustrierte es recht

dem Geist des Werkes entsprechend mit humori-

stisch - satirischen Randzeichnungen. Kecke, mit

flotter Feder hingeworfene Bildchen, etwa, wie

der Esel zur Laute singt, oder ein hochgelahrter

Professor den Leierkasten dreht (Abb. 5), oder wie

die personifizierte Narrheit ihre Lehren predigt

und dann schmunzelnd vom Katheder steigt, wäh-

rend die Zuhörerschaft immer noch mit offenen

Mäulern staunend dasitzt (Abb. 6). Aber auch

Papst und Bischöfe, Mönche und Nonnen be-

kommen ihren Teil ab. DerartigeSatire, welchesich

mit besondererVorliebeüberkirchlichePersonen und

Zuständehermachte, wareinerderhervorstechendsten

Charakterzüge des damaligen Humanismus. Hol-

bein zeigt in diesen samosen Zeichnungen nicht

bloß seine künstlerische Meisterschaft, sondern auch,

wie sehr er sich bereits die nicht allzu kirchliche Ge-

sinnung seiner humanistischen Freunde zu eigen

gemacht hat.

Freilich fallen in dieselbe Zeit auch ein paar

religöse Arbeiten. Namentlich eine Folge von

Passionsbildern, worin aber von eigent-

lich religiösem Geiste wenig zu verspüren ist. Eine

religiöse Natur ist Holbein ja seiner ganzen An-

lage nach nicht. Er ist ein Weltkind durch und

durch. Und als Künstler beseelt ihn ein ge-

radezu leidenschaftliches, in diesen Jugendjahren

noch unabgeklärtes Streben nach Naturwahrheit,

das in seiner Einseitigkeit keine religiöse Stim-

mung aufkommen läßt. Dieser rücksichtslose in

seltsamem Kontrast zu seinem dekorativen Talent

stehende Wirklichkeitssinn ist die hauptsächlichste

Triebkraft, welche die künstlerische Entwicklung

Holbeins bestimmt hat. Je weniger er im Reiche

des übernatürlichen daheim ist, umso fester wurzelt

er mit seinem ganzen Wesen in den Dingen der

sichtbaren Welt, die er mit unendlich scharfen,

klaren Augen beherrscht.

Eine solche Künstlernatur, kühl und sicher be-

obachtend, mußte wie geschaffen sein für die

Bildnismalerei. Diese vorzüglichste, schon

vom Vater ererbte Begabung Holbeins entdeckt

und geweckt zu haben, ist das Verdienst des dama-

ligen Bürgermeisters von Basel, der sein Bildnis

und das seiner Frau bei dem jungen Maler be-

stellte. JakobMeyer, genannt „zum Hasen",