9

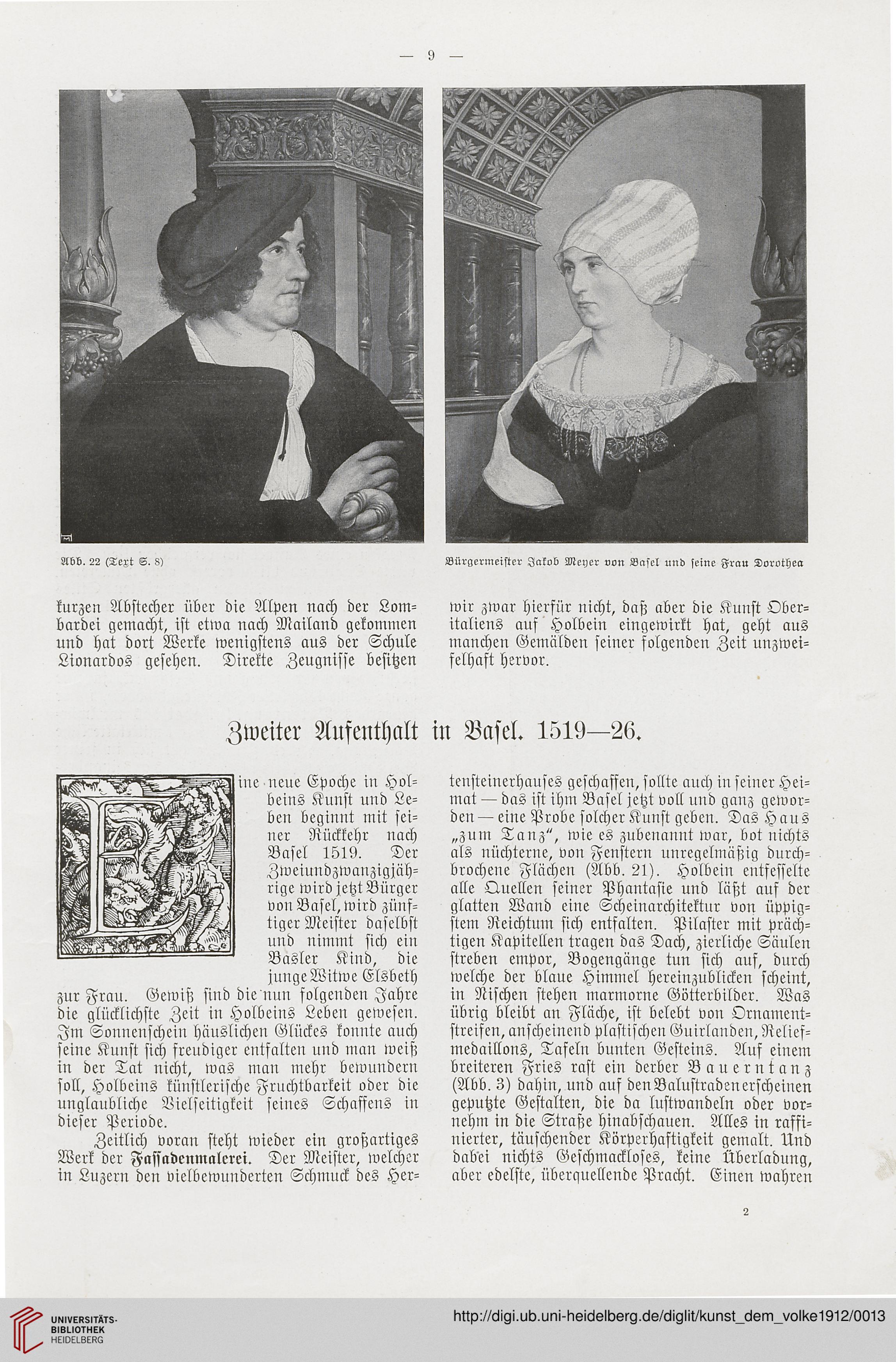

Abb. 22 (Text S. 8) Bürgermeister Jakob Meyer von Basel und seine Frau Dorothea

kurzen Abstecher über die Alpen nach der Lom-

bardei gemacht, ist etwa nach Mailand gekommen

und hat dort Werke wenigstens aus der Schule

Lionardos gesehen. Direkte Zeugnisse besitzen

wir zwar hierfür nicht, daß aber die Kunst Ober-

italiens auf Holbein eingewirkt hat, geht aus

manchen Gemälden seiner folgenden Zeit unzwei-

felhaft hervor.

Zweiter Aufenthalt

ine neue Epoche in Hol-

beins Kunst und Le-

ben beginnt mit sei-

ner Rückkehr nach

Basel 1519. Der

Zweiundzwanzigjäh-

rige wird jetzt Bürger

von Basel,wird zünf-

tiger Meister daselbst

und nimmt sich ein

Basler Kind, die

jungeWitwe Elsbeth

zur Frau. Gewiß sind die nun folgenden Jahre

die glücklichste Zeit in Holbeins Leben gewesen.

Jm Sonnenschein häuslichen Glückes konnte auch

seine Kunst sich freudiger entfalten und man weiß

in der Tat nicht, was man mehr bewundern

soll, Holbeins künstlerische Fruchtbarkeit oder die

unglaubliche Vielseitigkeit seines Schaffens in

dieser Periode.

Zeitlich voran steht wieder ein großartiges

Werk der Fassadenmalerei. Der Meister, welcher

in Luzern den vielbewunderten Schmuck des Her-

m Basel. 1519-26.

tensteinerhauses geschaffen, sollte auch in seiner Hei-

mat — das ist ihm Basel jetzt voll und ganz gewor-

den —eine Probe solcher Kunst geben. Das Haus

„zum Tanz", wie es zubenannt war, bot nichts

als nüchterne, von Fenstern unregelmäßig durch-

brochene Flächen (Abb. 21). Holbein entfesselte

alle Quellen seiner Phantasie und läßt auf der

glatten Wand eine Scheinarchitektur von üppig-

stem Reichtum sich entsalten. Pilaster mit präch-

tigen Kapitellen tragen das Dach, zierliche Säulen

streben empor, Bogengänge tun sich auf, durch

welche der blaue Himmel hereinzublicken scheint,

in Nischen stehen marmorne Götterbilder. Was

übrig bleibt an Fläche, ist belebt von Ornament-

streifen, anscheinend plastischen Guirlanden, Relief-

medaillons, Tafeln bunten Gesteins. Auf einem

breiteren Fries rast ein derber Bauerntanz

(Abb. 3) dahin, und auf denBalustradenerscheinen

geputzte Gestalten, die da lustwandeln oder vor-

nehm in die Straße hinabschauen. Alles in raffi-

nierter, täuschender Körperhaftigkeit gemalt. Und

dabei nichts Geschmackloses, keine llberladung,

aber edelste, überquellende Pracht. Einen wahren

2

Abb. 22 (Text S. 8) Bürgermeister Jakob Meyer von Basel und seine Frau Dorothea

kurzen Abstecher über die Alpen nach der Lom-

bardei gemacht, ist etwa nach Mailand gekommen

und hat dort Werke wenigstens aus der Schule

Lionardos gesehen. Direkte Zeugnisse besitzen

wir zwar hierfür nicht, daß aber die Kunst Ober-

italiens auf Holbein eingewirkt hat, geht aus

manchen Gemälden seiner folgenden Zeit unzwei-

felhaft hervor.

Zweiter Aufenthalt

ine neue Epoche in Hol-

beins Kunst und Le-

ben beginnt mit sei-

ner Rückkehr nach

Basel 1519. Der

Zweiundzwanzigjäh-

rige wird jetzt Bürger

von Basel,wird zünf-

tiger Meister daselbst

und nimmt sich ein

Basler Kind, die

jungeWitwe Elsbeth

zur Frau. Gewiß sind die nun folgenden Jahre

die glücklichste Zeit in Holbeins Leben gewesen.

Jm Sonnenschein häuslichen Glückes konnte auch

seine Kunst sich freudiger entfalten und man weiß

in der Tat nicht, was man mehr bewundern

soll, Holbeins künstlerische Fruchtbarkeit oder die

unglaubliche Vielseitigkeit seines Schaffens in

dieser Periode.

Zeitlich voran steht wieder ein großartiges

Werk der Fassadenmalerei. Der Meister, welcher

in Luzern den vielbewunderten Schmuck des Her-

m Basel. 1519-26.

tensteinerhauses geschaffen, sollte auch in seiner Hei-

mat — das ist ihm Basel jetzt voll und ganz gewor-

den —eine Probe solcher Kunst geben. Das Haus

„zum Tanz", wie es zubenannt war, bot nichts

als nüchterne, von Fenstern unregelmäßig durch-

brochene Flächen (Abb. 21). Holbein entfesselte

alle Quellen seiner Phantasie und läßt auf der

glatten Wand eine Scheinarchitektur von üppig-

stem Reichtum sich entsalten. Pilaster mit präch-

tigen Kapitellen tragen das Dach, zierliche Säulen

streben empor, Bogengänge tun sich auf, durch

welche der blaue Himmel hereinzublicken scheint,

in Nischen stehen marmorne Götterbilder. Was

übrig bleibt an Fläche, ist belebt von Ornament-

streifen, anscheinend plastischen Guirlanden, Relief-

medaillons, Tafeln bunten Gesteins. Auf einem

breiteren Fries rast ein derber Bauerntanz

(Abb. 3) dahin, und auf denBalustradenerscheinen

geputzte Gestalten, die da lustwandeln oder vor-

nehm in die Straße hinabschauen. Alles in raffi-

nierter, täuschender Körperhaftigkeit gemalt. Und

dabei nichts Geschmackloses, keine llberladung,

aber edelste, überquellende Pracht. Einen wahren

2