12

zweites des Künstlers Namen populär gemacht

hat. Ein großartiger theologisch tief (übrigens

wohl nicht von Holbein selbst) erdachter Jdeen-

gang liegt dem Zyklus zugrunde: „Gott hat den

Tod nicht gemacht", aber „vom Weibe hat die

Sünde ihren Anfang genommen" und „durch die

Sünde der Tod und so ist der Tod auf alle

Menschen übergegangen" und herrschet, bis

einst nach der allgemeinen Aufer-

stehung des Fleisches „kein Tod

mehr sein wird". Der Meister zeigt

uns zuerst die Erschaffung aller

Dinge, den Sündenfall und die

Vertreibung aus dem Paradies.

Hier zum erstenmal erscheint der

Tod. Und nun weicht er nicht mehr

von des Menschen Seite. Adam

baut und Eva spinnt, — der Tod

leistet ihnen Gesellschaft. Und so

allen Adamssöhnen und Evastöch-

tern, hoch und nieder. Papst, Kar-

dinal, Bischof, Domherr, sie werden

so wenig verschont, wie der Kaiser

auf seinem Thron, der Herzog oder

der Graf. Den Pfarrherrn

begleitet der Tod als Mesner mit

Glocke und Laterne (Abb. 7). Den

Ritter durchrennt er mit dem

Spieß (Abb. 9). Die Herzogin

reißt er höchst respektlos bei den

Füßen aus ihrer Himmelbettstatt

(Abb. 10). Der Krämer mit

seiner Kraxe hat's ungemein eilig,

der Tod hat dafür kein Verständ-

nis und gebietet ihm Halt (Abb. II).

Wundervoll poetisch mit der schönen

Morgenlandschaft ist das Bild:

„Der Ackersmann" (Abb. U').

So kommt der Tod zu einem jeden,

bald als Erbarmer und Erlöser

(Abb. 8), bald als Racheengel. Auch

das Kind (Abb. 13), dem die

Mutter grade ein Süpplein kocht,

holt er sich aus der armseligen Hütte

heraus. Endlich ein Bild von grau-

ser Phantastik: die Knochen im

Beinhaus haben sich zusammenge-

fügt, und das „Gebein aller

Menschen" (Abb. 14) führt um

die Gespensterstunde mit Hörnern,

Trompeten, Pauken und Posaunen ein schauerliches

Konzert auf. Den Beschluß der Folge macht

„Das Jüngste Gericht" und das „Wappen des

Todes" (Abb. 15): Mann und Weib, in der Voll-

kraft des Lebens, hochzeitlich aufgeputzt — und

zwischen ihnen starrt wie ein Medusenhaupt der

Totenschädel, durchzogen vom Gewürm der Vcr-

wesung, und mahnt die rinnende Sanduhr und

Halten nackte Totenarme eine Erdscholle empor:

„Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist!" Die

großartige Jdce des Ganzen ist wahrhaft groß

durchgeführt, mit einer Volkstümlichkeit, welche

Holbein in keinem seiner Werke mehr erreicht

hat, voll Geist und Leben und voll aktueller An-

spielungen für jene Zeit. llberall in diesem

Totentanz wetterleuchtet es von Gedanken und

Stimmungen, wie sie in den gleichzeitigen Bauern-

kriegen und in der „Reformation" zu elemen-

tarem Ausbruch kamen. Jn Holz geschnitten

wurden die Totentanzzeichnungen von dem be-

rühmtesten Meister dieses Faches,

von Hans Lützelburger und so

stellen diese Blättchen schon rein

technisch betrachtet das Vollendetste

des gesamten deutschen Holzschnit-

tes dar.

Fast auf der gleichen Stufe

künstlerischer Bedeutung stehen die

gleichfalls in dieser schaffensfrohen

Periode entstandenen Jllustra-

tionen zum Alten Testament.

Was denselben besonders eignet,

ist anschauliche Klarheit der Er-

zählung, ausdrucksvolle Schönheit

der Linie, ein bewundernswertes,

scheinbar unbewußtes Stilgesühl.

Mit welcher Getragenheit und

schlichten Größe ist z. B. der Tod

des Erzvaters Jakob geschildert

(Abb. 16), oder wie lebens- und

kraftvoll die Szene zwischen Booz

und Ruth gegeben ist (Abb. 17),

oder das Gespräch Elkanas mit

seinen beiden Frauen! (Abb. 18).

Welch aparter Rhythmus in der

Ilmrißlinie des Königs David, der

zu Urias redet! (Abb. 19).

Hier ist auch ein merkwürdiges

Einzelblatt zu nennen, ein Holz-

schnitt mit der Darstellung des

kreuztragen den Heilandes

(Abb. 20), ein Werk, das in seiner

aufgewühlten Stimmung und sei-

nem echt religiösen Gehalt eine

einzigartige Erscheinung in Hol-

beins Gesamtwerk bildet. Denn,

wie erwähnt, von religiösem

Geist finden wir sonst bei Hol-

bein — im Gegensatz zu Dürer

— recht wenig, mochte es auch

die Rücksicht auf die Besteller

mit sich bringen, daß er großen-

teils religiöse Gegenstände zu behandeln hatte.

Noch lebte ja im Volk der Eifer für die ^Zierde

des Hauses Gottes, noch fanden sich Stister,

welche Gemälde und ganze Altarwerke für die

Kirchen in Auftrag gaben, noch war die katho-

lische Kirche fast die alleinige Nährmutter der

Künste. Auch Holbein hat in diesen Jahren eine

Reihe größerer Altarwerke geschaffen. Da ist eine

große Tafel mit acht Darstellungen aus der Lei-

d e n s g e s ch i ch t e, eine tüchtige Leistung mit

vielen Anklängen an Mantegna, ferner die beiden

Flügel des sogenannten Oberried-Altars

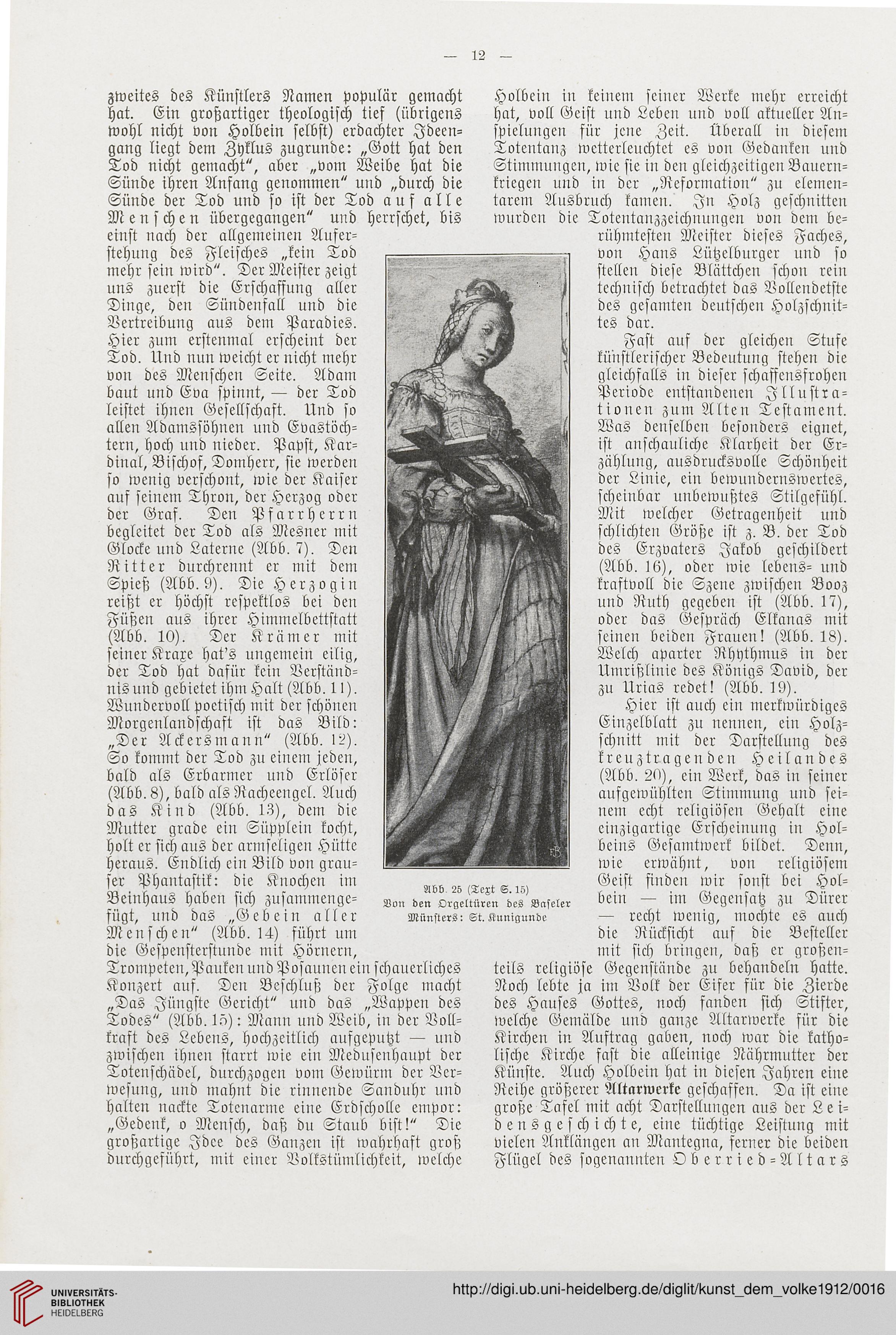

Abb 25 <Text S. IS)

Von den Orgeltüren des Bnseler

Münsters i St. Kunignndc

zweites des Künstlers Namen populär gemacht

hat. Ein großartiger theologisch tief (übrigens

wohl nicht von Holbein selbst) erdachter Jdeen-

gang liegt dem Zyklus zugrunde: „Gott hat den

Tod nicht gemacht", aber „vom Weibe hat die

Sünde ihren Anfang genommen" und „durch die

Sünde der Tod und so ist der Tod auf alle

Menschen übergegangen" und herrschet, bis

einst nach der allgemeinen Aufer-

stehung des Fleisches „kein Tod

mehr sein wird". Der Meister zeigt

uns zuerst die Erschaffung aller

Dinge, den Sündenfall und die

Vertreibung aus dem Paradies.

Hier zum erstenmal erscheint der

Tod. Und nun weicht er nicht mehr

von des Menschen Seite. Adam

baut und Eva spinnt, — der Tod

leistet ihnen Gesellschaft. Und so

allen Adamssöhnen und Evastöch-

tern, hoch und nieder. Papst, Kar-

dinal, Bischof, Domherr, sie werden

so wenig verschont, wie der Kaiser

auf seinem Thron, der Herzog oder

der Graf. Den Pfarrherrn

begleitet der Tod als Mesner mit

Glocke und Laterne (Abb. 7). Den

Ritter durchrennt er mit dem

Spieß (Abb. 9). Die Herzogin

reißt er höchst respektlos bei den

Füßen aus ihrer Himmelbettstatt

(Abb. 10). Der Krämer mit

seiner Kraxe hat's ungemein eilig,

der Tod hat dafür kein Verständ-

nis und gebietet ihm Halt (Abb. II).

Wundervoll poetisch mit der schönen

Morgenlandschaft ist das Bild:

„Der Ackersmann" (Abb. U').

So kommt der Tod zu einem jeden,

bald als Erbarmer und Erlöser

(Abb. 8), bald als Racheengel. Auch

das Kind (Abb. 13), dem die

Mutter grade ein Süpplein kocht,

holt er sich aus der armseligen Hütte

heraus. Endlich ein Bild von grau-

ser Phantastik: die Knochen im

Beinhaus haben sich zusammenge-

fügt, und das „Gebein aller

Menschen" (Abb. 14) führt um

die Gespensterstunde mit Hörnern,

Trompeten, Pauken und Posaunen ein schauerliches

Konzert auf. Den Beschluß der Folge macht

„Das Jüngste Gericht" und das „Wappen des

Todes" (Abb. 15): Mann und Weib, in der Voll-

kraft des Lebens, hochzeitlich aufgeputzt — und

zwischen ihnen starrt wie ein Medusenhaupt der

Totenschädel, durchzogen vom Gewürm der Vcr-

wesung, und mahnt die rinnende Sanduhr und

Halten nackte Totenarme eine Erdscholle empor:

„Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist!" Die

großartige Jdce des Ganzen ist wahrhaft groß

durchgeführt, mit einer Volkstümlichkeit, welche

Holbein in keinem seiner Werke mehr erreicht

hat, voll Geist und Leben und voll aktueller An-

spielungen für jene Zeit. llberall in diesem

Totentanz wetterleuchtet es von Gedanken und

Stimmungen, wie sie in den gleichzeitigen Bauern-

kriegen und in der „Reformation" zu elemen-

tarem Ausbruch kamen. Jn Holz geschnitten

wurden die Totentanzzeichnungen von dem be-

rühmtesten Meister dieses Faches,

von Hans Lützelburger und so

stellen diese Blättchen schon rein

technisch betrachtet das Vollendetste

des gesamten deutschen Holzschnit-

tes dar.

Fast auf der gleichen Stufe

künstlerischer Bedeutung stehen die

gleichfalls in dieser schaffensfrohen

Periode entstandenen Jllustra-

tionen zum Alten Testament.

Was denselben besonders eignet,

ist anschauliche Klarheit der Er-

zählung, ausdrucksvolle Schönheit

der Linie, ein bewundernswertes,

scheinbar unbewußtes Stilgesühl.

Mit welcher Getragenheit und

schlichten Größe ist z. B. der Tod

des Erzvaters Jakob geschildert

(Abb. 16), oder wie lebens- und

kraftvoll die Szene zwischen Booz

und Ruth gegeben ist (Abb. 17),

oder das Gespräch Elkanas mit

seinen beiden Frauen! (Abb. 18).

Welch aparter Rhythmus in der

Ilmrißlinie des Königs David, der

zu Urias redet! (Abb. 19).

Hier ist auch ein merkwürdiges

Einzelblatt zu nennen, ein Holz-

schnitt mit der Darstellung des

kreuztragen den Heilandes

(Abb. 20), ein Werk, das in seiner

aufgewühlten Stimmung und sei-

nem echt religiösen Gehalt eine

einzigartige Erscheinung in Hol-

beins Gesamtwerk bildet. Denn,

wie erwähnt, von religiösem

Geist finden wir sonst bei Hol-

bein — im Gegensatz zu Dürer

— recht wenig, mochte es auch

die Rücksicht auf die Besteller

mit sich bringen, daß er großen-

teils religiöse Gegenstände zu behandeln hatte.

Noch lebte ja im Volk der Eifer für die ^Zierde

des Hauses Gottes, noch fanden sich Stister,

welche Gemälde und ganze Altarwerke für die

Kirchen in Auftrag gaben, noch war die katho-

lische Kirche fast die alleinige Nährmutter der

Künste. Auch Holbein hat in diesen Jahren eine

Reihe größerer Altarwerke geschaffen. Da ist eine

große Tafel mit acht Darstellungen aus der Lei-

d e n s g e s ch i ch t e, eine tüchtige Leistung mit

vielen Anklängen an Mantegna, ferner die beiden

Flügel des sogenannten Oberried-Altars

Abb 25 <Text S. IS)

Von den Orgeltüren des Bnseler

Münsters i St. Kunignndc