3

Abb. S

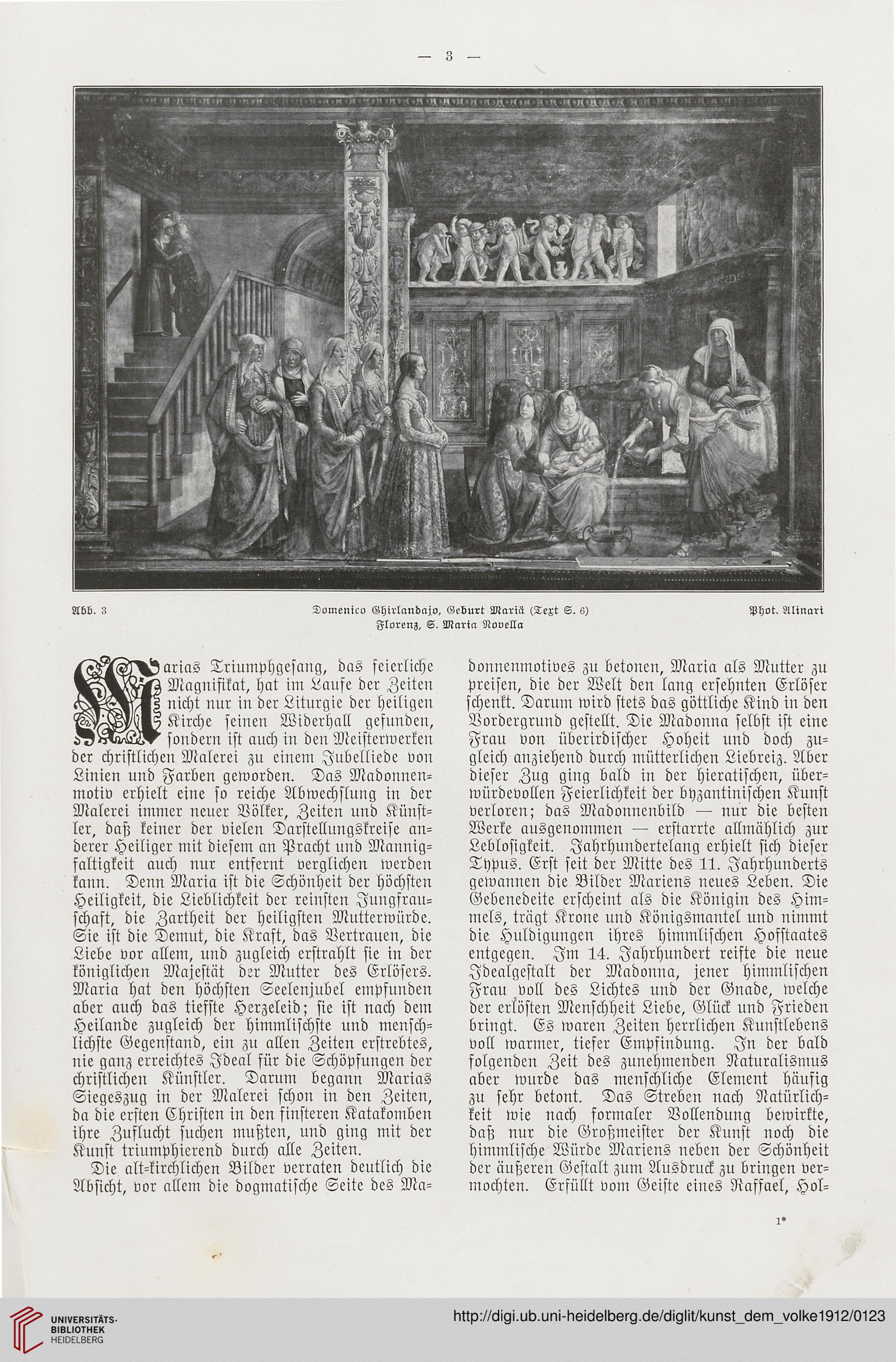

Domenico Ghirlandajo, Geburt Mariä (Text S. s) Phot. Alinart

Florenz, S. Maria Novella

arias Triumphgesang, das feierliche

Magnifikat, hat im Laufe der Zeiten

nicht nur in der Liturgie der heiligen

Kirche seinen Widerhall gefunden,

sondern ist auch in den Meisterwerken

der christlichen Malerei zu einem Jubelliede von

Linien und Farben geworden. Das Madonnen-

motiv erhielt eine so reiche Abwechslung in der

Malerei immer neuer Völker, Zeiten und Künst-

ler, daß keiner der vielen Darstellnngskreise an-

derer Heiliger mit diesem an Pracht und Mannig-

faltigkeit auch nur entfernt verglichen werden

kann. Denn Maria ist die Schönheit der höchsten

Heiligkeit, die Lieblichkeit der reinsten Jungfrau-

schaft, die Zartheit der heiligsten Mutterwürde.

Sie ist die Demut, die Kraft, das Vertrauen, die

Liebe vor allem, und zugleich erstrahlt fie in der

königlichen Majestät der Mutter des Erlösers.

Maria hat den höchsten Seelenjubel empfunden

aber auch das tiefste Herzeleid; fie ist nach dem

Heilande zugleich der himmlischste und mensch-

lichste Gegenstand, ein zu allen Zeiten erstrebtes,

nie ganz erreichtes Jdeal für die Schöpfungen der

christlichen Künstler. Darum begann Marias

Siegeszug in der Malerei schon in den Zeiten,

da die ersten Christen in den finsteren Katakomben

ihre Zuflucht suchen mußten, und ging mit der

Kunst triumphierend durch alle Zeiten.

Die alt-kirchlichen Bilder verraten deutlich die

Absicht, vor allem die dogmatische Seite des Ma-

donnenmotives zu betonen, Maria als Mutter zu

preisen, die der Welt den lang ersehnten Erlöser

schenkt. Darum wird stets das göttliche Kind in den

Vordergrund gestellt. Die Madonna selbst ist eine

Frau von überirdischer Hoheit und doch zu-

gleich anziehend durch mütterlichen Liebreiz. Aber

dieser Zug ging bald in der hieratischen, über-

würdevollen Feierlichkeit der byzantinischen Kunst

verloren; das Madonnenbild — nur die besten

Werke ausgenommen — erstarrte allmählich zur

Leblofigkeit. Jahrhundertelang erhielt fich dieser

Typus. Erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts

gewannen die Bilder Mariens neues Leben. Die

Gebenedeite erscheint als die Königin des Him-

mels, trägt Krone und Königsmantel und nimmt

die Huldigungen ihres himmlischen Hofstaates

entgegen. Jm 14. Jahrhundert reifte die neue

Jdealgestalt der Madonna, jener Himmlischen

Frau voll des Lichtes und der Gnade, welche

der erlösten Menschheit Liebe, Glück und Frieden

bringt. Es waren Zeiten herrlichen Kunstlebens

voll warmer, tiefer Empfindung. Jn der bald

folgenden Zeit des zunehmenden Naturalismus

aber wurde das menschliche Element häufig

zu sehr betont. Das Strebsn nach Natürlich-

keit wie nach formaler Vollendung bewirkte,

daß nur die Großmeister der Kunst noch die

himmlische Würde Mariens neben der Schönheit

der äußeren Gestalt zum Ausdruck zu bringen ver-

mochten. Erfüllt vom Geiste eines Raffael, Hol-

1*

Abb. S

Domenico Ghirlandajo, Geburt Mariä (Text S. s) Phot. Alinart

Florenz, S. Maria Novella

arias Triumphgesang, das feierliche

Magnifikat, hat im Laufe der Zeiten

nicht nur in der Liturgie der heiligen

Kirche seinen Widerhall gefunden,

sondern ist auch in den Meisterwerken

der christlichen Malerei zu einem Jubelliede von

Linien und Farben geworden. Das Madonnen-

motiv erhielt eine so reiche Abwechslung in der

Malerei immer neuer Völker, Zeiten und Künst-

ler, daß keiner der vielen Darstellnngskreise an-

derer Heiliger mit diesem an Pracht und Mannig-

faltigkeit auch nur entfernt verglichen werden

kann. Denn Maria ist die Schönheit der höchsten

Heiligkeit, die Lieblichkeit der reinsten Jungfrau-

schaft, die Zartheit der heiligsten Mutterwürde.

Sie ist die Demut, die Kraft, das Vertrauen, die

Liebe vor allem, und zugleich erstrahlt fie in der

königlichen Majestät der Mutter des Erlösers.

Maria hat den höchsten Seelenjubel empfunden

aber auch das tiefste Herzeleid; fie ist nach dem

Heilande zugleich der himmlischste und mensch-

lichste Gegenstand, ein zu allen Zeiten erstrebtes,

nie ganz erreichtes Jdeal für die Schöpfungen der

christlichen Künstler. Darum begann Marias

Siegeszug in der Malerei schon in den Zeiten,

da die ersten Christen in den finsteren Katakomben

ihre Zuflucht suchen mußten, und ging mit der

Kunst triumphierend durch alle Zeiten.

Die alt-kirchlichen Bilder verraten deutlich die

Absicht, vor allem die dogmatische Seite des Ma-

donnenmotives zu betonen, Maria als Mutter zu

preisen, die der Welt den lang ersehnten Erlöser

schenkt. Darum wird stets das göttliche Kind in den

Vordergrund gestellt. Die Madonna selbst ist eine

Frau von überirdischer Hoheit und doch zu-

gleich anziehend durch mütterlichen Liebreiz. Aber

dieser Zug ging bald in der hieratischen, über-

würdevollen Feierlichkeit der byzantinischen Kunst

verloren; das Madonnenbild — nur die besten

Werke ausgenommen — erstarrte allmählich zur

Leblofigkeit. Jahrhundertelang erhielt fich dieser

Typus. Erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts

gewannen die Bilder Mariens neues Leben. Die

Gebenedeite erscheint als die Königin des Him-

mels, trägt Krone und Königsmantel und nimmt

die Huldigungen ihres himmlischen Hofstaates

entgegen. Jm 14. Jahrhundert reifte die neue

Jdealgestalt der Madonna, jener Himmlischen

Frau voll des Lichtes und der Gnade, welche

der erlösten Menschheit Liebe, Glück und Frieden

bringt. Es waren Zeiten herrlichen Kunstlebens

voll warmer, tiefer Empfindung. Jn der bald

folgenden Zeit des zunehmenden Naturalismus

aber wurde das menschliche Element häufig

zu sehr betont. Das Strebsn nach Natürlich-

keit wie nach formaler Vollendung bewirkte,

daß nur die Großmeister der Kunst noch die

himmlische Würde Mariens neben der Schönheit

der äußeren Gestalt zum Ausdruck zu bringen ver-

mochten. Erfüllt vom Geiste eines Raffael, Hol-

1*