9

der Wahl der Oertlichkeit eine besondere symbo-

lische Bedeutung nicht zu suchen ist.

Kein Ereignis aus dem Leben der heiligen

Jungsrau aber ist seit nraltester Zeit so häufig

dargestellt worden wie die Verkündigung.

Schon in den Wandmalereien der Katakomben

begegnet man dieser Darstellung zweimal. Denn

es ist ein Jrrtum, wenn behauptet worden ist,

es gäbe Marienbilder nicht vor dem Konzil von

Ephesus, also nicht vor dem Jahre 431. Bereits

im zweiten und dritten Jahrhundert haben die

ersten Christen mit dergleichen Bildern die Wände

ihrer unterirdischen Versammlungsorte geschmückt.

Wir werden weiterhin noch mehr darüber zu

sprechen haben. Vom vierten Jahrhundert an

werden die Verkündigungsmalereien häufiger;

die Kunst der Byzantiner wuszte den Vorgang

mit mancherlei Einzelheiten aus den apokryphen

Evangelien zu bereichern. (Unter den letzteren

versteht man Berichte über das Leben Jesu, die

zwar den ersten Jahrhunderten n. Chr. ange-

hören, aber von unbekannten Verfassern stammen

und nicht in das Verzeichnis der zur Hl. Schrift

gehörigen Bücher aufgenommen sind.) Aber jene

tiefere Art, die zum Herzen spricht, vermochte erst

die gotische Malerei zu finden. Die fremdartig

wirkende Starrheit wich, die Gestalten Mariä und

des Erzengels Gabriel belebten sich, gewannen

Wahrheit derErscheinung. DieKünstlerführenuns

in dasJnnere derWohnung der hl.Jungfrau. Oft

schildern fie diese als eine Kirche, öfter ganz un-

befangen als eine Behausung gleich denen, worin

Abb. 1S Phot. Fr. Hansstaengt

Andrra Mantcgna, Die Darstellung im Tempel sText S. 1S)

Berlin, Kgl. Galerie

die Künstler und ihre Zeitgenossen wohuten. Die

deutschen und niederländischen Maler, die den

Wirklichkeitsdarstellungen geneigter waren als

ihre italienischen Kunstgenossen, haben oft den

Raum in durchaus alltäglicher Art ausgestattet.

Die Hauptsache bleibt dabei zumeist ein Betpult.

Denn die heilige Jungfrau wird auf diesen Bil-

derir — und auch die alten Dichtungen schildern

es so — von dem Engel angetroffen, wie sie in

frommen Betrachtungen vertiest ist. Dabei darf

ihr ein Gebetbuchsnicht fehlen. Gar

häufig auch ist das Gemach mit

einem Blumenkruge geziert, in wel-

chem Lilien die Jungfräulichkeit

Mariä versinnbildlichen. Jhr häus-

liches Gewand ist schlicht — ein

Unterkleid und der Mantel, ohne

den Maria nur selten vorkommt.

Ganz vertieft ist sie in ihr Gebet,

als plötzlich der himmlische Bote

zu ihr tritt, meist leise und ehr-

surchtsvoll schreitend, in der späteren

Kunst, besonders in Jtalien und

Spanien, mit stürmischer Bewegung

aus Wolken daherschwebend; phan-

tastisch flattern dann seine Gewän-

der um ihn, während er in der

älteren Malerei in feierlich und

ruhig fließende, wohl gar in herr-

liche priesterliche Kleidung gehüllt

ist und einen Lilienstengel oder ein

Zepter in der Hand trägt. Mit

demütiger Gebärde lauscht Maria

der wunderbaren Botschaft, ihre

Haltung drückt die Ergebenheit in

Gottes Willen aus, während aus

der Höhe ein Strahl des ewigen

Lichtes auf sie leuchtet. Auf dem

Strahle aber schwebt die Taube

heruieder, manchmal auch das zu er-

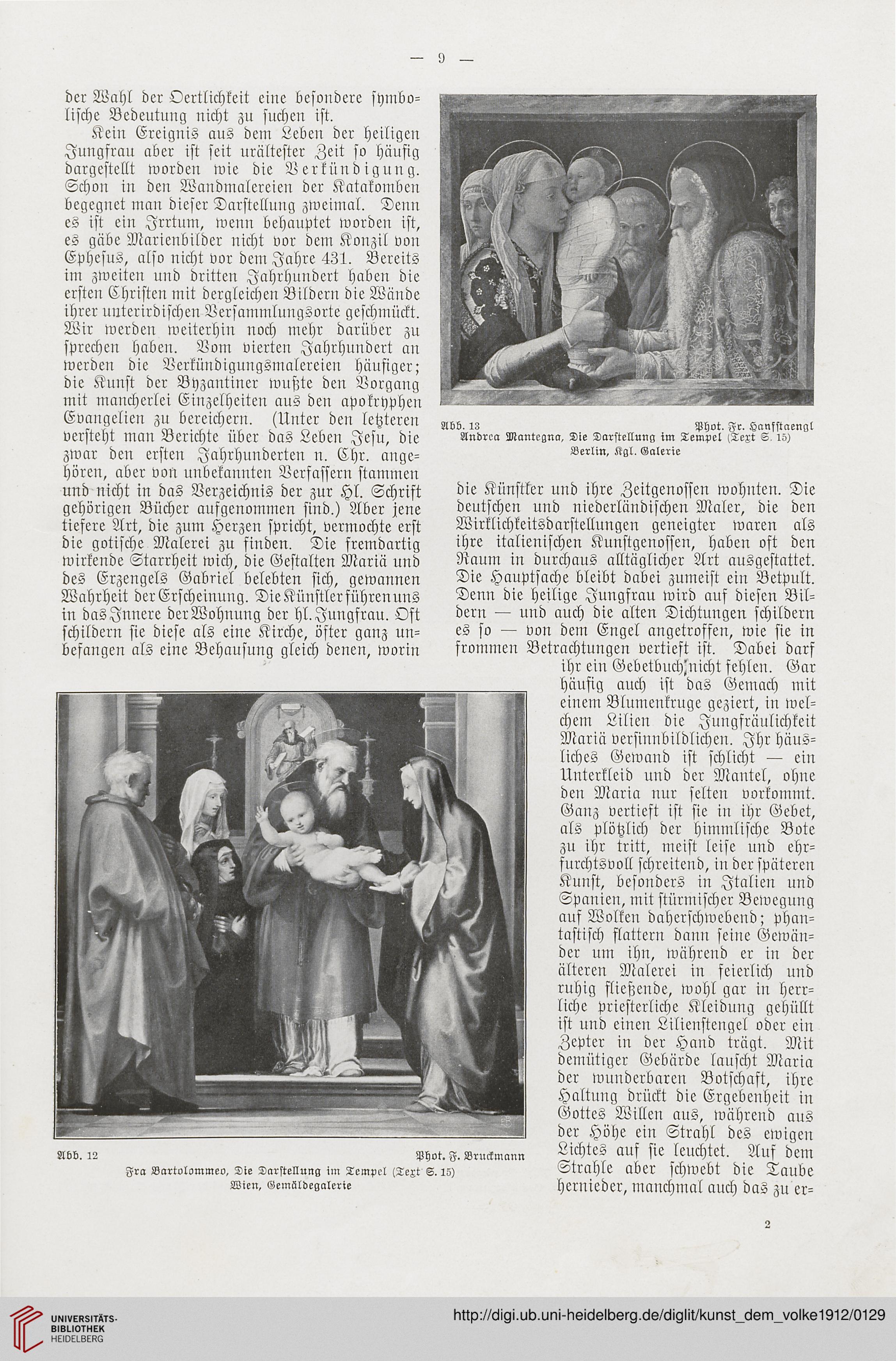

Abb. 12 Phol. F. Bruckmann

Fra Bartolommeo, Dte Darstellung im Tempel IText S. IS)

Wien, GemSldegalerie

der Wahl der Oertlichkeit eine besondere symbo-

lische Bedeutung nicht zu suchen ist.

Kein Ereignis aus dem Leben der heiligen

Jungsrau aber ist seit nraltester Zeit so häufig

dargestellt worden wie die Verkündigung.

Schon in den Wandmalereien der Katakomben

begegnet man dieser Darstellung zweimal. Denn

es ist ein Jrrtum, wenn behauptet worden ist,

es gäbe Marienbilder nicht vor dem Konzil von

Ephesus, also nicht vor dem Jahre 431. Bereits

im zweiten und dritten Jahrhundert haben die

ersten Christen mit dergleichen Bildern die Wände

ihrer unterirdischen Versammlungsorte geschmückt.

Wir werden weiterhin noch mehr darüber zu

sprechen haben. Vom vierten Jahrhundert an

werden die Verkündigungsmalereien häufiger;

die Kunst der Byzantiner wuszte den Vorgang

mit mancherlei Einzelheiten aus den apokryphen

Evangelien zu bereichern. (Unter den letzteren

versteht man Berichte über das Leben Jesu, die

zwar den ersten Jahrhunderten n. Chr. ange-

hören, aber von unbekannten Verfassern stammen

und nicht in das Verzeichnis der zur Hl. Schrift

gehörigen Bücher aufgenommen sind.) Aber jene

tiefere Art, die zum Herzen spricht, vermochte erst

die gotische Malerei zu finden. Die fremdartig

wirkende Starrheit wich, die Gestalten Mariä und

des Erzengels Gabriel belebten sich, gewannen

Wahrheit derErscheinung. DieKünstlerführenuns

in dasJnnere derWohnung der hl.Jungfrau. Oft

schildern fie diese als eine Kirche, öfter ganz un-

befangen als eine Behausung gleich denen, worin

Abb. 1S Phot. Fr. Hansstaengt

Andrra Mantcgna, Die Darstellung im Tempel sText S. 1S)

Berlin, Kgl. Galerie

die Künstler und ihre Zeitgenossen wohuten. Die

deutschen und niederländischen Maler, die den

Wirklichkeitsdarstellungen geneigter waren als

ihre italienischen Kunstgenossen, haben oft den

Raum in durchaus alltäglicher Art ausgestattet.

Die Hauptsache bleibt dabei zumeist ein Betpult.

Denn die heilige Jungfrau wird auf diesen Bil-

derir — und auch die alten Dichtungen schildern

es so — von dem Engel angetroffen, wie sie in

frommen Betrachtungen vertiest ist. Dabei darf

ihr ein Gebetbuchsnicht fehlen. Gar

häufig auch ist das Gemach mit

einem Blumenkruge geziert, in wel-

chem Lilien die Jungfräulichkeit

Mariä versinnbildlichen. Jhr häus-

liches Gewand ist schlicht — ein

Unterkleid und der Mantel, ohne

den Maria nur selten vorkommt.

Ganz vertieft ist sie in ihr Gebet,

als plötzlich der himmlische Bote

zu ihr tritt, meist leise und ehr-

surchtsvoll schreitend, in der späteren

Kunst, besonders in Jtalien und

Spanien, mit stürmischer Bewegung

aus Wolken daherschwebend; phan-

tastisch flattern dann seine Gewän-

der um ihn, während er in der

älteren Malerei in feierlich und

ruhig fließende, wohl gar in herr-

liche priesterliche Kleidung gehüllt

ist und einen Lilienstengel oder ein

Zepter in der Hand trägt. Mit

demütiger Gebärde lauscht Maria

der wunderbaren Botschaft, ihre

Haltung drückt die Ergebenheit in

Gottes Willen aus, während aus

der Höhe ein Strahl des ewigen

Lichtes auf sie leuchtet. Auf dem

Strahle aber schwebt die Taube

heruieder, manchmal auch das zu er-

Abb. 12 Phol. F. Bruckmann

Fra Bartolommeo, Dte Darstellung im Tempel IText S. IS)

Wien, GemSldegalerie