26

Frauen unter dem Kreuze abgebildet. (Abb. 23.)

Jn seinem Gemälde vereinigt sich tiefe Glaubens-

innigkeit mit herb-realistischer Auffassung, die den

Einfluß der niederländischen Kunst deutlich verrät.

Dieser seinem Namen nach nicht bekannte Meister

hat geistige Verwandtschaft mit zahlreichen an-

deren, von denen wir hier die Meister der Glorifi-

catio (Verherrlichung) Mariä, des Marienlebens,

des Todes Mariä, der heiligen Sippe, von St.

Severin, von Liesborn, des heiligen Bartholo-

mäus nennen (so ge-

nannt nach ihren be-

rühmtesten Hauptwer-

ken). Bereits abge-

schwächt, aber doch noch

warm und erfreulich

lebt in ihnen die Glau-

bensliebe der alteren

Meister, welche ihre

Schönheitslinien um

die Gegenstände ihrer

mystischen Erwägungen

zogen. Jn ganzDeutsch-

land blühte die Kunst

des fünfzehnten und

sechzehnten Jahrhun-

derts auf dem gemein-

samen Boden mhstischen

Gefühls und ideal na-

turalistischer Auffassung

des Madonnenbildes.

Jn Westfalen gab na-

mentlich MeisterKonrad

von Soest den Ton an,

in Nürnberg scharte sich

um Michael Wolgemut

(1434—1519) ein Kreis

von uns leider unbe-

kannten Meistern, in

Kolmar wirkte der über-

aus treffliche Zeichner

MartinSchongauer(um

1445—1491), und die

Schule von Ulm hatte

in dem daselbst von

1484—1517 nachweis-

baren Meister Zeit-

blom einen der besten

seiner Zeitgenossen auf-

zuweisen. Daß auch die Malerei der neue-

ren Kunst sich stets lebhaft mit der Kreuzi-

gung und dabei auch mit der Charakterisierung

der Marienfigur beschäftigt hat, bedars kaum der

Erwähnung. Auch hier wieder ist es Rubens,

dessen gedacht werden muß. Sein im Museum

zu Antwerpen befindliches Gemälde ist ein groß-

artiges Meisterwerk und verdient auch darum

Anerkennung, weil er für die Darstellung des

Seelenschmerzes Mariä dabei eine besonders edle

und in ihrer Zurückhaltung ergreifende Form

gefunden hat. Bis zur äußersten Vereinsachung

ging der Bologneser Meister Guido Reni (1575

bis 1642) mit seinem berühmten, freilich ein

wenig sentimentalen Kopfe der Schmerzensmutter

(inutsr äolorosu) (Abb. 22), einem Gemälde voll

tiefsten Gefühles und von überaus edler technischer

Ausführung; das schöne Werk befindet sich im Be-

sitze des Berliner Museums. So wurde das Bild

der unter dem Kreuze trauernden Maria seit dem

Ausgange desMittelalters allmählich von derDar-

stellung der Kreuzigung ganz abgetrennt und ein

neuer Typus von Madonnendarstellungen ge-

schaffen, wahrscheinlich

unter dem Einflusse der

weltberühmt geworde-

nen Sequenz Ltabat

inatsr des italienischen

Dichters und Advokaten

Jacopone da Todi (ge-

storben 1306), der nach

dem plötzlichen Hin-

scheidenseinerGemahlin

Franziskaner geworden

war. Tizians herrliche

Halbsigur der Dolorosa

(im Prado zu Madrid)

gehört ebenfalls in diese

Gruppe. (Abb. 27.)

Auch bei der Kreuz-

abnahme gilt der Ge-

stalt Mariä die volle

Aufmerksamkeit derMa-

ler. Man begegnet die-

sen Darstellungen seit

dem zehnten und elften

Jahrhundert, wo sie

in Miniaturen vorkom-

men; ich nenne nur den

Codex Egberti zu Trier.

Bald mehrten sie sich

erheblich, Maler wie

Duccio di Buoninsegna,

der Hauptmeister der

Schule von Siena (um

1285—1320) nahmen

sich des Gegenstandes

an, Fra Angelico zeigte

ihn mit aller Zartheit

seiner Empfindung und

Größe seiner Schilde-

rungsgabe; germanische

Künstler wie Rogier van der Weyden oder

Michael Wolgemut führten ihn unserem volks-

tümlichen Empfinden näher. Jn der späteren

Kunst tritt der gemütstiefe Eindruck hinter dem

Glanze virtuoser Technik zurück, wie etwa bei dem

Bilde von Giovanni Antonio Bazzi, genannt

Sodoma (1477—1549) in der Akademie zu Siena,

oder in den Rubensschen Gemälden zu Ant-

werpen, München oder St. Petersburg. (Abb. 24.)

Wir zeigen das in der Kaiserlichen Eremitage

befindliche Gemälde, weil es weniger bekannt ist

als die andern. Es zeigt auch im ganzen eine

größere Strenge, als sie Rubensschen Werken

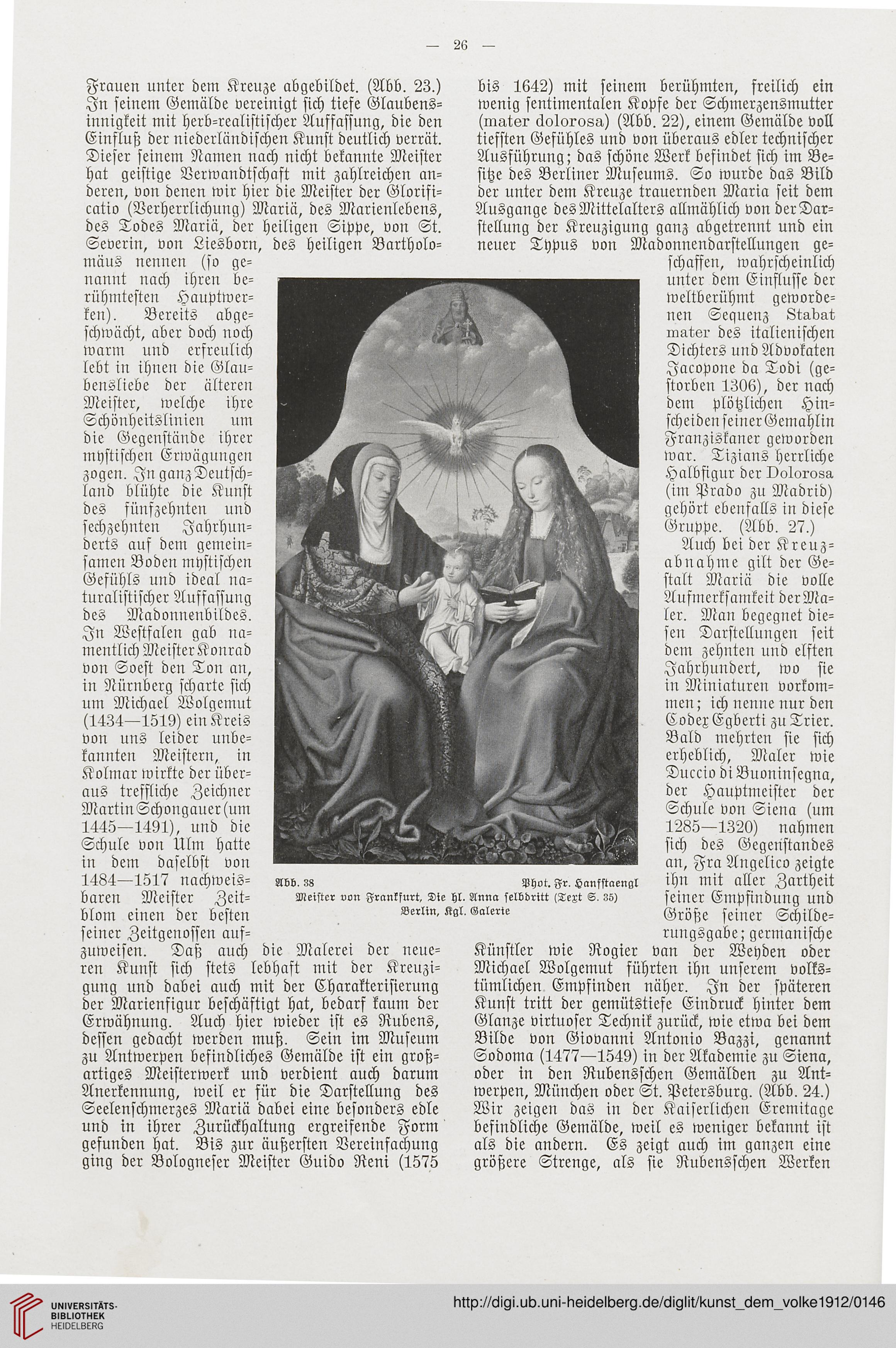

Abb. 88 Phot. Fr. Hansstaengl

Meister von Frankfurt, Die hl. Anna selbdritt <Text S. 88)

Berlin, Kgl. Galerie

Frauen unter dem Kreuze abgebildet. (Abb. 23.)

Jn seinem Gemälde vereinigt sich tiefe Glaubens-

innigkeit mit herb-realistischer Auffassung, die den

Einfluß der niederländischen Kunst deutlich verrät.

Dieser seinem Namen nach nicht bekannte Meister

hat geistige Verwandtschaft mit zahlreichen an-

deren, von denen wir hier die Meister der Glorifi-

catio (Verherrlichung) Mariä, des Marienlebens,

des Todes Mariä, der heiligen Sippe, von St.

Severin, von Liesborn, des heiligen Bartholo-

mäus nennen (so ge-

nannt nach ihren be-

rühmtesten Hauptwer-

ken). Bereits abge-

schwächt, aber doch noch

warm und erfreulich

lebt in ihnen die Glau-

bensliebe der alteren

Meister, welche ihre

Schönheitslinien um

die Gegenstände ihrer

mystischen Erwägungen

zogen. Jn ganzDeutsch-

land blühte die Kunst

des fünfzehnten und

sechzehnten Jahrhun-

derts auf dem gemein-

samen Boden mhstischen

Gefühls und ideal na-

turalistischer Auffassung

des Madonnenbildes.

Jn Westfalen gab na-

mentlich MeisterKonrad

von Soest den Ton an,

in Nürnberg scharte sich

um Michael Wolgemut

(1434—1519) ein Kreis

von uns leider unbe-

kannten Meistern, in

Kolmar wirkte der über-

aus treffliche Zeichner

MartinSchongauer(um

1445—1491), und die

Schule von Ulm hatte

in dem daselbst von

1484—1517 nachweis-

baren Meister Zeit-

blom einen der besten

seiner Zeitgenossen auf-

zuweisen. Daß auch die Malerei der neue-

ren Kunst sich stets lebhaft mit der Kreuzi-

gung und dabei auch mit der Charakterisierung

der Marienfigur beschäftigt hat, bedars kaum der

Erwähnung. Auch hier wieder ist es Rubens,

dessen gedacht werden muß. Sein im Museum

zu Antwerpen befindliches Gemälde ist ein groß-

artiges Meisterwerk und verdient auch darum

Anerkennung, weil er für die Darstellung des

Seelenschmerzes Mariä dabei eine besonders edle

und in ihrer Zurückhaltung ergreifende Form

gefunden hat. Bis zur äußersten Vereinsachung

ging der Bologneser Meister Guido Reni (1575

bis 1642) mit seinem berühmten, freilich ein

wenig sentimentalen Kopfe der Schmerzensmutter

(inutsr äolorosu) (Abb. 22), einem Gemälde voll

tiefsten Gefühles und von überaus edler technischer

Ausführung; das schöne Werk befindet sich im Be-

sitze des Berliner Museums. So wurde das Bild

der unter dem Kreuze trauernden Maria seit dem

Ausgange desMittelalters allmählich von derDar-

stellung der Kreuzigung ganz abgetrennt und ein

neuer Typus von Madonnendarstellungen ge-

schaffen, wahrscheinlich

unter dem Einflusse der

weltberühmt geworde-

nen Sequenz Ltabat

inatsr des italienischen

Dichters und Advokaten

Jacopone da Todi (ge-

storben 1306), der nach

dem plötzlichen Hin-

scheidenseinerGemahlin

Franziskaner geworden

war. Tizians herrliche

Halbsigur der Dolorosa

(im Prado zu Madrid)

gehört ebenfalls in diese

Gruppe. (Abb. 27.)

Auch bei der Kreuz-

abnahme gilt der Ge-

stalt Mariä die volle

Aufmerksamkeit derMa-

ler. Man begegnet die-

sen Darstellungen seit

dem zehnten und elften

Jahrhundert, wo sie

in Miniaturen vorkom-

men; ich nenne nur den

Codex Egberti zu Trier.

Bald mehrten sie sich

erheblich, Maler wie

Duccio di Buoninsegna,

der Hauptmeister der

Schule von Siena (um

1285—1320) nahmen

sich des Gegenstandes

an, Fra Angelico zeigte

ihn mit aller Zartheit

seiner Empfindung und

Größe seiner Schilde-

rungsgabe; germanische

Künstler wie Rogier van der Weyden oder

Michael Wolgemut führten ihn unserem volks-

tümlichen Empfinden näher. Jn der späteren

Kunst tritt der gemütstiefe Eindruck hinter dem

Glanze virtuoser Technik zurück, wie etwa bei dem

Bilde von Giovanni Antonio Bazzi, genannt

Sodoma (1477—1549) in der Akademie zu Siena,

oder in den Rubensschen Gemälden zu Ant-

werpen, München oder St. Petersburg. (Abb. 24.)

Wir zeigen das in der Kaiserlichen Eremitage

befindliche Gemälde, weil es weniger bekannt ist

als die andern. Es zeigt auch im ganzen eine

größere Strenge, als sie Rubensschen Werken

Abb. 88 Phot. Fr. Hansstaengl

Meister von Frankfurt, Die hl. Anna selbdritt <Text S. 88)

Berlin, Kgl. Galerie