41

die Worte des Hohen Liedes (1, 4): MZrn snni,

8sci Loi'iiiosn — Jch bin schwarz (durch Prü-

sung und Leiden), aber schön (durch die Fülle der

Gnade Gottes). — Zu den schon früh auftauchen-

den Symbolen auf Madonnenbil-

dern gehört der Apfel, als Hinweis auf den

Sündenfall des ersten Elternpaares und als ein

Sinnbild der rettenden Ankunft Chrifti und der

göttlichen Mutterschast Mariä. Mit der Zeit ging

den Künstlern das Bewußtsein für jene Symbolik

verloren, der Apfel wurde zum bedeutungslosen

Spielwerk in den

HändendesKindes,

und darum auch oft

durch andere Früch-

te, auch durch Vögel,

Fische und derglei-

chen ersetzt. Zu den

schönstenWerkenTi-

zians gehört die so-

genannte Kirschen-

madonna. Ein Rest

symbolischer Bedeu-

tung bleibt bei ein-

zelnen derartigen

Darstellungen im-

merhin erhalten. So

sindjeneMadonnen-

bilder häufig, bei

denen das Kind sich

mit einer Traube

beschäftigt; die Le-

gende sagt, es habe

eine solche gekostet

und sie sauer ge-

funden, und das

blieb für die Künst-

ler ein symbolischer

Hinweis auf das

künftige Leiden des

Herrn.

Die gotische Zeit

brachte eine durch-

aus veränderte Auf-

fassung von Leben

undKunst.DasVer-

ständnis für die Na-

tur wurde feiner, in-

niger, man verlangte nicht nur nach äußerer Schön-

heit, sondern nach deren Beseelung. Jn so verschie-

denen, voneinander unabhängigen Kunstschulen

wie denen von Siena und von Köln, trat jene

Empfindung mit gleicher Stärke hervor. Jn

Italien blieb Giottos von Dante beeinflußte

Auffassung die Richtschnur für die folgenden Zei-

ten. Mit einer Verfeinerung der Technik, wie sie

bis dahin in derKunst unbekannt war, bringen die

Meister jener Zeiten, entsprechend ihrer persön-

lichen Art und ihrer nationalen Eigentümlichkeit,

das Madonnenideal zum Ausdruck. Schon äußer-

lich zeigt sich dies in der Gewandung. So hüllt

zum Beispiel Carlo Crivelli (1468—1493) seine

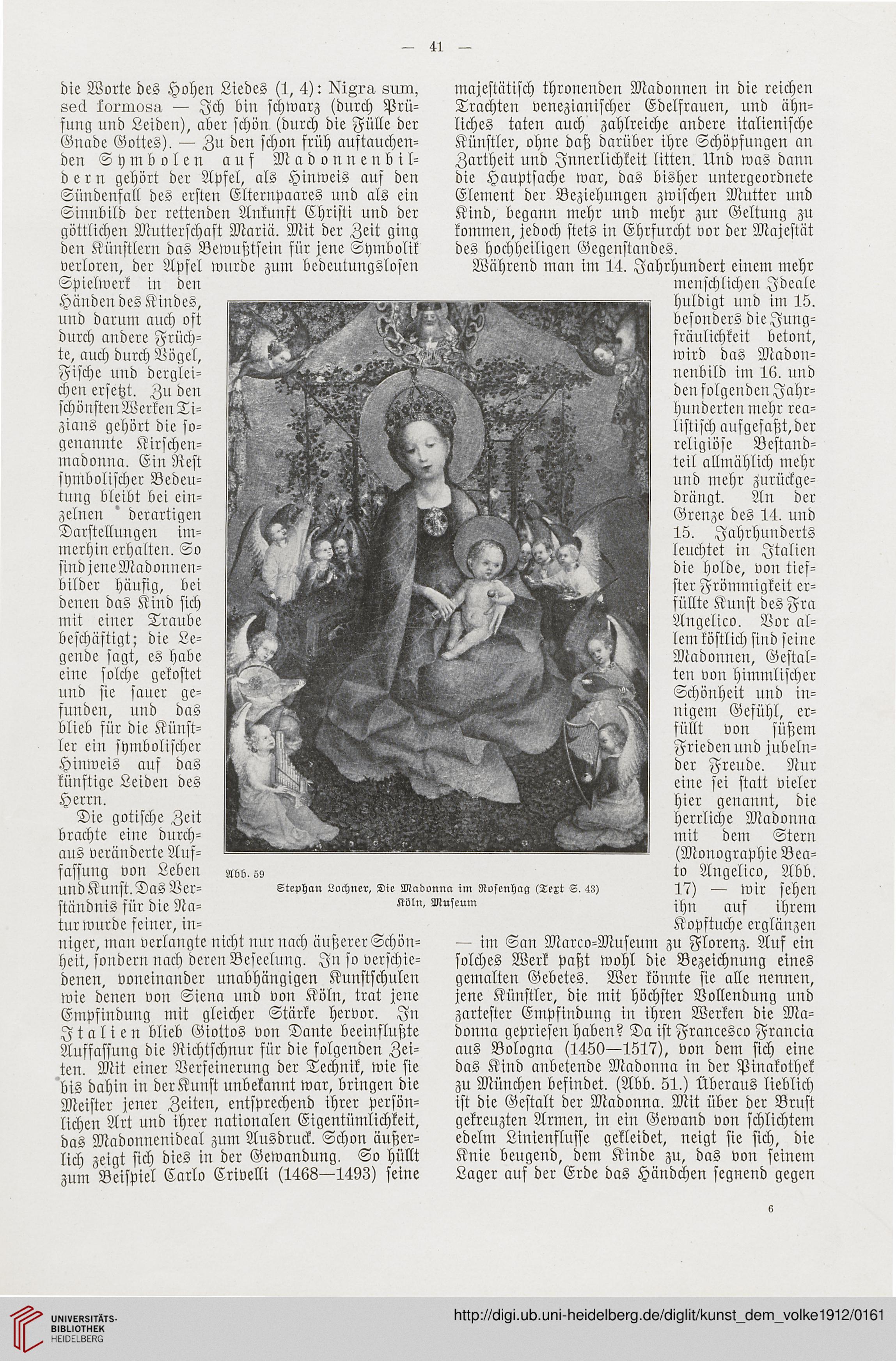

Abb. öS

Stephan Lochner, Die Madonna im Rosenhag (Text S. 4S)

Köln, Museum

majestätisch thronenden Madonnen in die reichen

Trachten venezianischer Edelfrauen, und ähn-

liches taten auch zahlreiche andere italienische

Künstler, ohne daß darüber ihre Schöpfungen an

Zartheit und Jnnerlichkeit litten. Und was dann

die Hauptsache war, das bisher untergeordnete

Element der Beziehungen zwischen Mutter und

Kind, begann mehr und mehr zur Geltung zu

kommen, jedoch stets in Ehrfurcht vor der Majestät

des hochheiligen Gegenstandes.

Während man im 14. Jahrhundert einem mehr

menschlichen Jdeate

huldigt und im 15.

besonders die Jung-

fräulichkeit betont,

wird das Madon-

nenbild im 16. und

den folgendenJahr-

hunderten mehr rea-

listisch aufgefaßt,der

religiöse Bestand-

teil allmählich mehr

und mehr zurückge-

drängt. An der

Grenze des 14. und

15. Jahrhunderts

leuchtet in Jtalien

die holde, von tief-

ster Frömmigkeit er-

füllte Kunst des Fra

Angelico. Vor al-

lem köstlich sind seine

Madonnen, Gestal-

ten von himmlischer

Schönheit und in-

nigem Gefühl, er-

füllt von süßem

Frieden und jubeln-

der Freude. Nur

eine sei statt vieler

hier genannt, die

herrliche Madonna

mit dem Stern

(MonographieBea-

to Angelico, Abb.

17) — wir sehen

ihn auf ihrem

Kopftuche erglänzen

— im San Marco-Museum zu Florenz. Aus ein

solches Werk paßt wohl die Bezeichnung eines

gemalten Gebetes. Wer könnte sie alle nennen,

jene Künstler, die mit höchster Vollendung und

zartester Empfindung in ihren Werken die Ma-

donna gepriesen haben? Da ist Francesco Francia

aus Bologna (1450—1517), von dem sich eine

das Kind anbetende Madonna in der Pinakothek

zu München befindet. (Abb. 51.) Überaus lieblich

ist die Gestalt der Madonna. Mit über der Brust

gekreuzten Armen, in ein Gewand von schlichtem

edelm Linienflusse gekleidet, neigt sie sich, die

Knie beugend, dem Kinde zu, das von seinem

Lager auf der Erde das Händchen segnend gegen

6

die Worte des Hohen Liedes (1, 4): MZrn snni,

8sci Loi'iiiosn — Jch bin schwarz (durch Prü-

sung und Leiden), aber schön (durch die Fülle der

Gnade Gottes). — Zu den schon früh auftauchen-

den Symbolen auf Madonnenbil-

dern gehört der Apfel, als Hinweis auf den

Sündenfall des ersten Elternpaares und als ein

Sinnbild der rettenden Ankunft Chrifti und der

göttlichen Mutterschast Mariä. Mit der Zeit ging

den Künstlern das Bewußtsein für jene Symbolik

verloren, der Apfel wurde zum bedeutungslosen

Spielwerk in den

HändendesKindes,

und darum auch oft

durch andere Früch-

te, auch durch Vögel,

Fische und derglei-

chen ersetzt. Zu den

schönstenWerkenTi-

zians gehört die so-

genannte Kirschen-

madonna. Ein Rest

symbolischer Bedeu-

tung bleibt bei ein-

zelnen derartigen

Darstellungen im-

merhin erhalten. So

sindjeneMadonnen-

bilder häufig, bei

denen das Kind sich

mit einer Traube

beschäftigt; die Le-

gende sagt, es habe

eine solche gekostet

und sie sauer ge-

funden, und das

blieb für die Künst-

ler ein symbolischer

Hinweis auf das

künftige Leiden des

Herrn.

Die gotische Zeit

brachte eine durch-

aus veränderte Auf-

fassung von Leben

undKunst.DasVer-

ständnis für die Na-

tur wurde feiner, in-

niger, man verlangte nicht nur nach äußerer Schön-

heit, sondern nach deren Beseelung. Jn so verschie-

denen, voneinander unabhängigen Kunstschulen

wie denen von Siena und von Köln, trat jene

Empfindung mit gleicher Stärke hervor. Jn

Italien blieb Giottos von Dante beeinflußte

Auffassung die Richtschnur für die folgenden Zei-

ten. Mit einer Verfeinerung der Technik, wie sie

bis dahin in derKunst unbekannt war, bringen die

Meister jener Zeiten, entsprechend ihrer persön-

lichen Art und ihrer nationalen Eigentümlichkeit,

das Madonnenideal zum Ausdruck. Schon äußer-

lich zeigt sich dies in der Gewandung. So hüllt

zum Beispiel Carlo Crivelli (1468—1493) seine

Abb. öS

Stephan Lochner, Die Madonna im Rosenhag (Text S. 4S)

Köln, Museum

majestätisch thronenden Madonnen in die reichen

Trachten venezianischer Edelfrauen, und ähn-

liches taten auch zahlreiche andere italienische

Künstler, ohne daß darüber ihre Schöpfungen an

Zartheit und Jnnerlichkeit litten. Und was dann

die Hauptsache war, das bisher untergeordnete

Element der Beziehungen zwischen Mutter und

Kind, begann mehr und mehr zur Geltung zu

kommen, jedoch stets in Ehrfurcht vor der Majestät

des hochheiligen Gegenstandes.

Während man im 14. Jahrhundert einem mehr

menschlichen Jdeate

huldigt und im 15.

besonders die Jung-

fräulichkeit betont,

wird das Madon-

nenbild im 16. und

den folgendenJahr-

hunderten mehr rea-

listisch aufgefaßt,der

religiöse Bestand-

teil allmählich mehr

und mehr zurückge-

drängt. An der

Grenze des 14. und

15. Jahrhunderts

leuchtet in Jtalien

die holde, von tief-

ster Frömmigkeit er-

füllte Kunst des Fra

Angelico. Vor al-

lem köstlich sind seine

Madonnen, Gestal-

ten von himmlischer

Schönheit und in-

nigem Gefühl, er-

füllt von süßem

Frieden und jubeln-

der Freude. Nur

eine sei statt vieler

hier genannt, die

herrliche Madonna

mit dem Stern

(MonographieBea-

to Angelico, Abb.

17) — wir sehen

ihn auf ihrem

Kopftuche erglänzen

— im San Marco-Museum zu Florenz. Aus ein

solches Werk paßt wohl die Bezeichnung eines

gemalten Gebetes. Wer könnte sie alle nennen,

jene Künstler, die mit höchster Vollendung und

zartester Empfindung in ihren Werken die Ma-

donna gepriesen haben? Da ist Francesco Francia

aus Bologna (1450—1517), von dem sich eine

das Kind anbetende Madonna in der Pinakothek

zu München befindet. (Abb. 51.) Überaus lieblich

ist die Gestalt der Madonna. Mit über der Brust

gekreuzten Armen, in ein Gewand von schlichtem

edelm Linienflusse gekleidet, neigt sie sich, die

Knie beugend, dem Kinde zu, das von seinem

Lager auf der Erde das Händchen segnend gegen

6