7

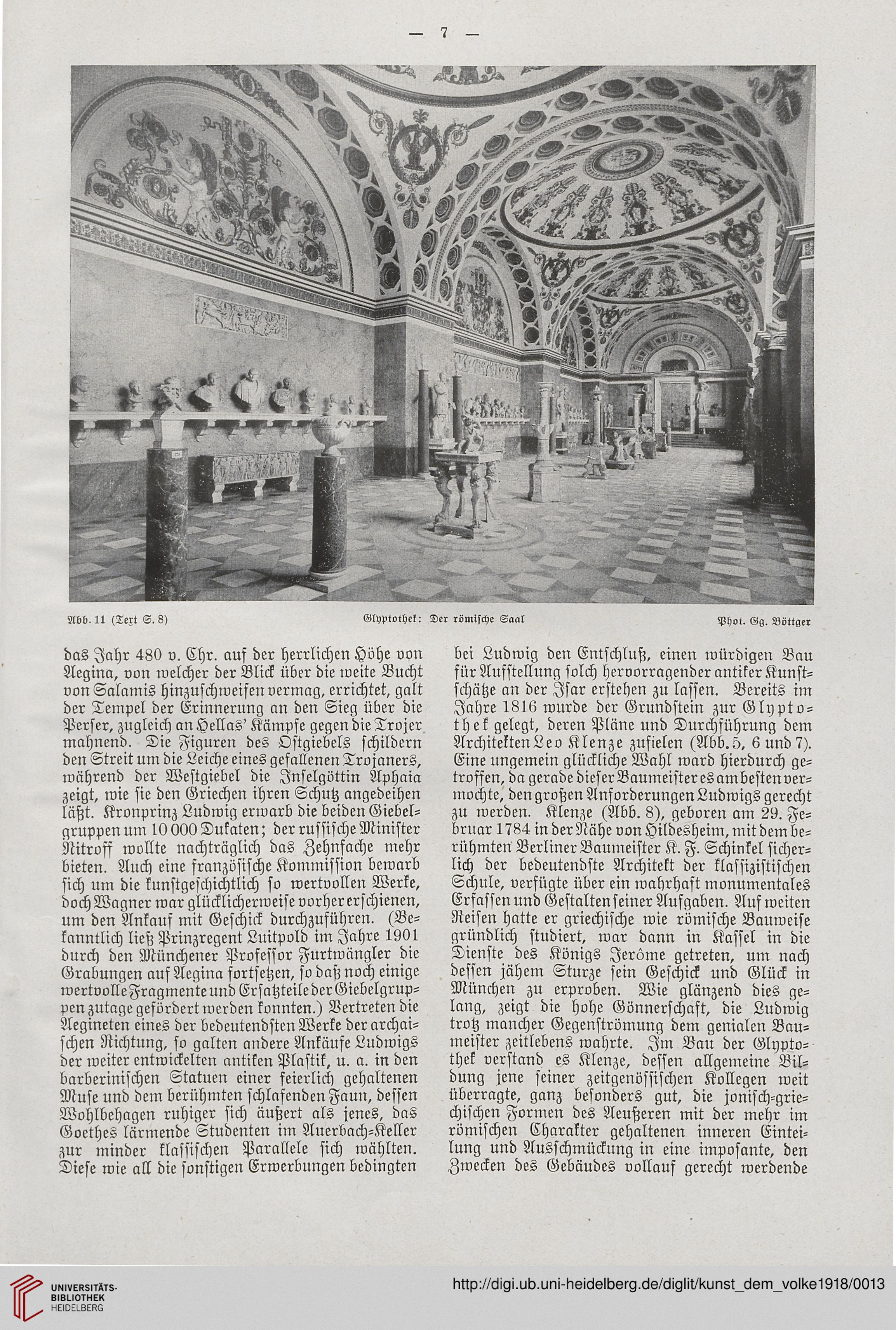

Abb. 11 (Tert S. 8) Glyptothek: Der römische Saal Pho«. Gg. Böttger

das Jahr 480 v. Chr. auf der herrlichen Höhe von

Aegina, von welcher der Blick über die iveite Bucht

von Salamis hinzuschweifen vermag, errichtet, galt

der Tempel der Erinnerung an den Sieg über die

Perser, zugleich an Hellas' Kämpfe gegen dieTrojer

mahnend. Die Figuren des Ostgiebels schildern

den Streit um die Leiche eines gefallenen Trojaners,

während der Westgiebel die Jnselgöttin Aphaia

zeigt, wie sie den Griechen ihren Schutz angedeihen

läßt. Kronprinz Ludwig erwarb die beiden Giebel-

gruppenum lOOOODukaten; derrussischeMinister

Nitroff wollte nachträglich das Zehnfache mehr

bieten. Auch eine französische Kommission bewarb

sich um die kunstgeschichtlich so wertvollen Werke,

doch Wagner war glücklicherweise vorher erschienen,

um den Ankauf mit Geschick durchzuführen. (Be-

kanntlich ließ Prinzregent Luitpold im Jahre 1901

durch den Münchener Professor Furtwängler die

Grabungen auf Aegina fortsetzen, so daß noch einige

wertvolleFragmenteund ErsatzteilederGiebelgrup-

penzutage gefördertwerden konnten.) Vertreten die

Aegineten eines der bedeutendstenWerke der archai-

schen Richtung, so galten andere Ankäufe Ludwigs

der weiter entwickelten antiken Plastik, u. a. in den

barberinischen Statuen einer feierlich gehaltenen

Muse und dem berühmten schlafenden Faun, dessen

Wohlbehagen ruhiger sich äußert als jenes, das

Goethes lärmende Studenten im Auerbach-Keller

zur minder klassischen Parallele sich wählten.

Diese wie all die sonstigen Erwerbungen bedingten

bei Ludwig den Entschluß, einen würdigen Bau

für Aufstellung solch hervorragender antiker Kunst-

schätze an der Jsar erstehen zu lassen. Bereits im

Jahre 1816 wurde der Grundstein zur Glypto-

thek gelegt, deren Pläne und Durchführung dem

ArchitektenLeo Klenze zufielen (Abb.5, 6und7).

Eine ungemein glückliche Wahl ward hierdurch ge-

troffen, da gerade dies erBaumeister es ambesten ver-

mochte, den großen AnforderungenLudwigs gerecht

zu werden. Klenze (Abb. 8), geboren am 29. Fe-

bruar 1784 inderNähe vonHildesheim,mitdembe-

rühmten BerlinerBaumeister K. F. Schivkel sicher-

lich der bedeutendste Architekt der klassizistischen

Schule, verfügte über ein wahrhaft monumentales

Erfassen und Gestaltenseiner Aufgaben. Auf weiten

Reisen hatte er griechische wie römische Bauweise

gründlich studiert, war dann in Kassel in die

Dienste des Königs Jerome getreten, um nach

dessen jähem Sturze sein Geschick und Glück in

München zu erproben. Wie glänzend dies ge-

lang, zeigt die hohe Gönnerschaft, die Ludwig

trotz mancher Gegenströmung dem genialen Bau-

meister zeitlebens wahrte. Jm Bau der Glypto-

thek verstand es Klenze, dessen allgemeine Bil-

dung jene seiner zeitgenössischen Kollegen weit

überragte, ganz besonders gut, die jonisch-grie-

chischen Formen des Aeußeren mit der mehr im

römischen Charakter gehaltenen inneren Eintei-

lung und Ausschmückung in eine imposante, den

Zwecken des Gebäudes vollauf gerecht werdende

Abb. 11 (Tert S. 8) Glyptothek: Der römische Saal Pho«. Gg. Böttger

das Jahr 480 v. Chr. auf der herrlichen Höhe von

Aegina, von welcher der Blick über die iveite Bucht

von Salamis hinzuschweifen vermag, errichtet, galt

der Tempel der Erinnerung an den Sieg über die

Perser, zugleich an Hellas' Kämpfe gegen dieTrojer

mahnend. Die Figuren des Ostgiebels schildern

den Streit um die Leiche eines gefallenen Trojaners,

während der Westgiebel die Jnselgöttin Aphaia

zeigt, wie sie den Griechen ihren Schutz angedeihen

läßt. Kronprinz Ludwig erwarb die beiden Giebel-

gruppenum lOOOODukaten; derrussischeMinister

Nitroff wollte nachträglich das Zehnfache mehr

bieten. Auch eine französische Kommission bewarb

sich um die kunstgeschichtlich so wertvollen Werke,

doch Wagner war glücklicherweise vorher erschienen,

um den Ankauf mit Geschick durchzuführen. (Be-

kanntlich ließ Prinzregent Luitpold im Jahre 1901

durch den Münchener Professor Furtwängler die

Grabungen auf Aegina fortsetzen, so daß noch einige

wertvolleFragmenteund ErsatzteilederGiebelgrup-

penzutage gefördertwerden konnten.) Vertreten die

Aegineten eines der bedeutendstenWerke der archai-

schen Richtung, so galten andere Ankäufe Ludwigs

der weiter entwickelten antiken Plastik, u. a. in den

barberinischen Statuen einer feierlich gehaltenen

Muse und dem berühmten schlafenden Faun, dessen

Wohlbehagen ruhiger sich äußert als jenes, das

Goethes lärmende Studenten im Auerbach-Keller

zur minder klassischen Parallele sich wählten.

Diese wie all die sonstigen Erwerbungen bedingten

bei Ludwig den Entschluß, einen würdigen Bau

für Aufstellung solch hervorragender antiker Kunst-

schätze an der Jsar erstehen zu lassen. Bereits im

Jahre 1816 wurde der Grundstein zur Glypto-

thek gelegt, deren Pläne und Durchführung dem

ArchitektenLeo Klenze zufielen (Abb.5, 6und7).

Eine ungemein glückliche Wahl ward hierdurch ge-

troffen, da gerade dies erBaumeister es ambesten ver-

mochte, den großen AnforderungenLudwigs gerecht

zu werden. Klenze (Abb. 8), geboren am 29. Fe-

bruar 1784 inderNähe vonHildesheim,mitdembe-

rühmten BerlinerBaumeister K. F. Schivkel sicher-

lich der bedeutendste Architekt der klassizistischen

Schule, verfügte über ein wahrhaft monumentales

Erfassen und Gestaltenseiner Aufgaben. Auf weiten

Reisen hatte er griechische wie römische Bauweise

gründlich studiert, war dann in Kassel in die

Dienste des Königs Jerome getreten, um nach

dessen jähem Sturze sein Geschick und Glück in

München zu erproben. Wie glänzend dies ge-

lang, zeigt die hohe Gönnerschaft, die Ludwig

trotz mancher Gegenströmung dem genialen Bau-

meister zeitlebens wahrte. Jm Bau der Glypto-

thek verstand es Klenze, dessen allgemeine Bil-

dung jene seiner zeitgenössischen Kollegen weit

überragte, ganz besonders gut, die jonisch-grie-

chischen Formen des Aeußeren mit der mehr im

römischen Charakter gehaltenen inneren Eintei-

lung und Ausschmückung in eine imposante, den

Zwecken des Gebäudes vollauf gerecht werdende