8

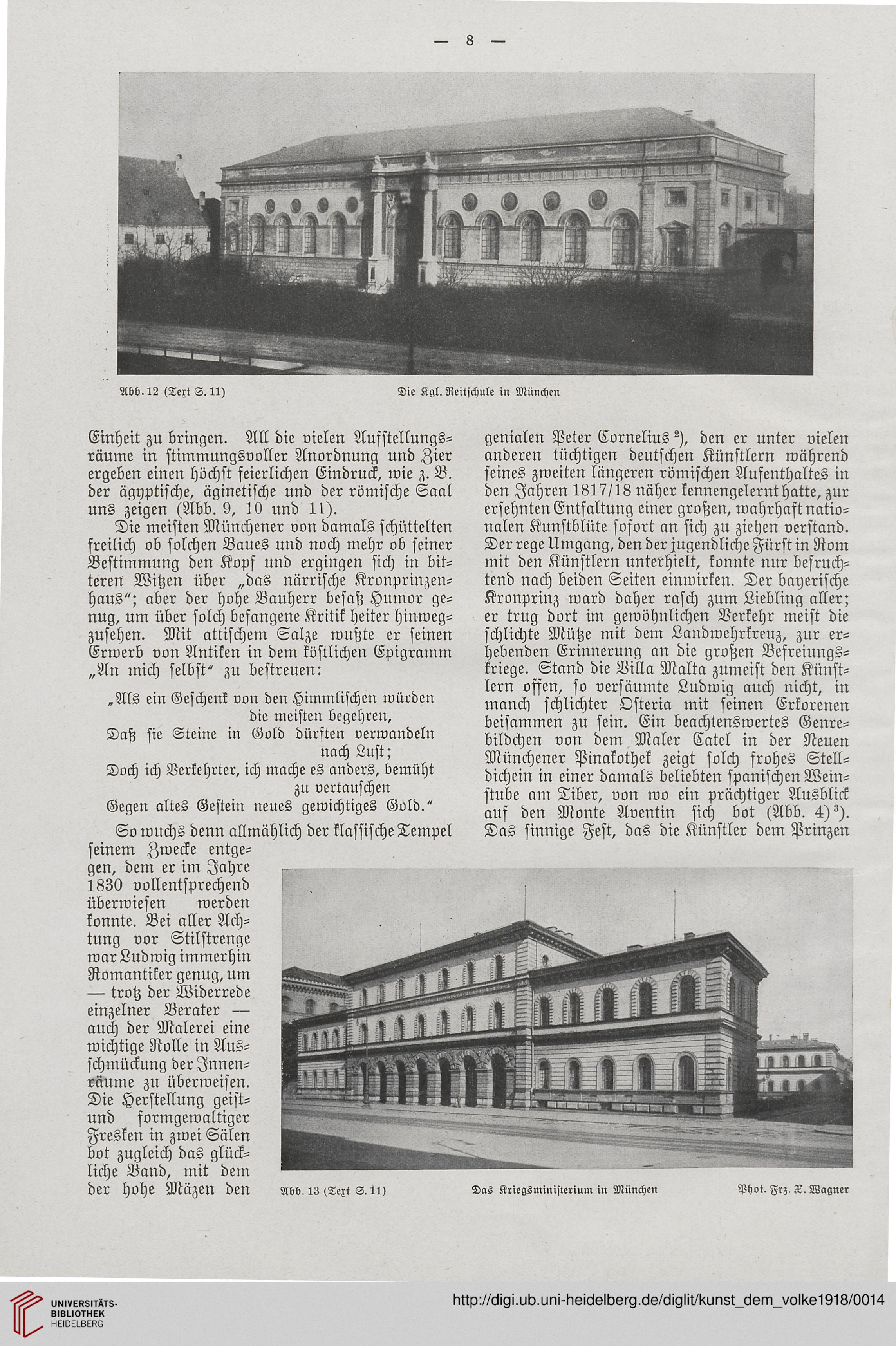

Abb.12 (Text S. 11)

Die Kgl. Reitschule in Müuchen

Einheit zu bringen. All die vielen Ausstellungs-

räume in stimmungsvoller Anordnung und Zier

ergeben einen höchst feierlichen Eindruck, wie z. B.

der ägyptische, äginetische und der römische Saal

uns zeigen (Abb. 9, 10 und 1l).

Die meisten Münchener von damals schüttelten

freilich ob solchen Baues und noch mehr ob seiner

Bestimmung den Kopf und ergingen sich in bit-

teren Witzen über „das närrische Kronprinzen-

haus"; aber der hohe Bauherr besaß Humor ge-

nug, um über solch befangene Kritik heiter hinweg-

zusehen. Mit attischem Salze wußte er seinen

Erwerb von Antiken in dem köstlichen Epigramm

„An mich selbst" zu bestreuen:

„Als ein Geschenk von den Himmlischen würden

die meisten begehren,

Daß sie Steine in Gold dürften verwandeln

nach Lust;

Doch ich Verkehrter, ich mache es anders, bemüht

zu vertauschen

Gegen altes Gestein neues gewichtiges Gold."

So wuchs denn allmählich der klassische Tempel

seinem Zwecke entge-

gen, dem er im Jahre

1830 vollentsprechend

überwiesen werden

konnte. Bei aller Ach-

tung vor Stilstrenge

warLudwig immerhin

Romantiker genug, um

— trotz der Widerrede

einzelner Berater —

auch der Malerei eine

wichtige Rolle in Aus-

schmückung der Jnnen-

räume zu überweisen.

Die Herstellung geist-

und sormgewaltiger

Fresken in zwei Sälen

bot zugleich das glück-

liche Band, mit dem

der hohe Mäzen den

genialen Peter Cornelius ^), den er unter vielen

anderen tüchtigen deutschen Künstlern während

seines zweiten längeren römischen Aufenthaltes in

den Jahren 1817/18 näher kennengelernthatte, zur

ersehnten Entfaltung einer großen, wahrhaftnatio-

nalen Kunstblüte sofort an sich zu ziehen verstand.

Derrege llmgang, den derjugendliche Fürstin Rom

mit den Künstlern unterhielt, konnte nur befruch-

tend nach beiden Seiten einwirken. Der baperische

Kronprinz ward daher rasch zum Liebling aller;

er trug dort im gewöhnlichen Verkehr meist die

schlichte Mütze mit dem Landwehrkreuz, zur er-

hebenden Erinnerung an die großen Befreiungs-

kriege. Stand die Villa Malta zumeist den Künst-

lern offen, so versäumte Ludwig auch nicht, in

manch schlichter Osteria mit seinen Erkorenen

beisammen zu sein. Ein beachtenswertes Genre-

bildchen von dem Maler Catel in der Neuen

Münchener Pinakothek zeigt solch frohes Stell-

dichein in einer damals beliebten spanischen Wein-

stube am Tiber, von wo ein prächtiger Ausblick

auf den Monte Aventin sich bot (Abb. 4)^).

Das sinnige Fest, das die Künstler dem Prinzen

Abb. 13 (Tcxt S. 11>

Das Kriegsministerium in Miinchen

Phot. Frz. X. Wagner

Abb.12 (Text S. 11)

Die Kgl. Reitschule in Müuchen

Einheit zu bringen. All die vielen Ausstellungs-

räume in stimmungsvoller Anordnung und Zier

ergeben einen höchst feierlichen Eindruck, wie z. B.

der ägyptische, äginetische und der römische Saal

uns zeigen (Abb. 9, 10 und 1l).

Die meisten Münchener von damals schüttelten

freilich ob solchen Baues und noch mehr ob seiner

Bestimmung den Kopf und ergingen sich in bit-

teren Witzen über „das närrische Kronprinzen-

haus"; aber der hohe Bauherr besaß Humor ge-

nug, um über solch befangene Kritik heiter hinweg-

zusehen. Mit attischem Salze wußte er seinen

Erwerb von Antiken in dem köstlichen Epigramm

„An mich selbst" zu bestreuen:

„Als ein Geschenk von den Himmlischen würden

die meisten begehren,

Daß sie Steine in Gold dürften verwandeln

nach Lust;

Doch ich Verkehrter, ich mache es anders, bemüht

zu vertauschen

Gegen altes Gestein neues gewichtiges Gold."

So wuchs denn allmählich der klassische Tempel

seinem Zwecke entge-

gen, dem er im Jahre

1830 vollentsprechend

überwiesen werden

konnte. Bei aller Ach-

tung vor Stilstrenge

warLudwig immerhin

Romantiker genug, um

— trotz der Widerrede

einzelner Berater —

auch der Malerei eine

wichtige Rolle in Aus-

schmückung der Jnnen-

räume zu überweisen.

Die Herstellung geist-

und sormgewaltiger

Fresken in zwei Sälen

bot zugleich das glück-

liche Band, mit dem

der hohe Mäzen den

genialen Peter Cornelius ^), den er unter vielen

anderen tüchtigen deutschen Künstlern während

seines zweiten längeren römischen Aufenthaltes in

den Jahren 1817/18 näher kennengelernthatte, zur

ersehnten Entfaltung einer großen, wahrhaftnatio-

nalen Kunstblüte sofort an sich zu ziehen verstand.

Derrege llmgang, den derjugendliche Fürstin Rom

mit den Künstlern unterhielt, konnte nur befruch-

tend nach beiden Seiten einwirken. Der baperische

Kronprinz ward daher rasch zum Liebling aller;

er trug dort im gewöhnlichen Verkehr meist die

schlichte Mütze mit dem Landwehrkreuz, zur er-

hebenden Erinnerung an die großen Befreiungs-

kriege. Stand die Villa Malta zumeist den Künst-

lern offen, so versäumte Ludwig auch nicht, in

manch schlichter Osteria mit seinen Erkorenen

beisammen zu sein. Ein beachtenswertes Genre-

bildchen von dem Maler Catel in der Neuen

Münchener Pinakothek zeigt solch frohes Stell-

dichein in einer damals beliebten spanischen Wein-

stube am Tiber, von wo ein prächtiger Ausblick

auf den Monte Aventin sich bot (Abb. 4)^).

Das sinnige Fest, das die Künstler dem Prinzen

Abb. 13 (Tcxt S. 11>

Das Kriegsministerium in Miinchen

Phot. Frz. X. Wagner