9

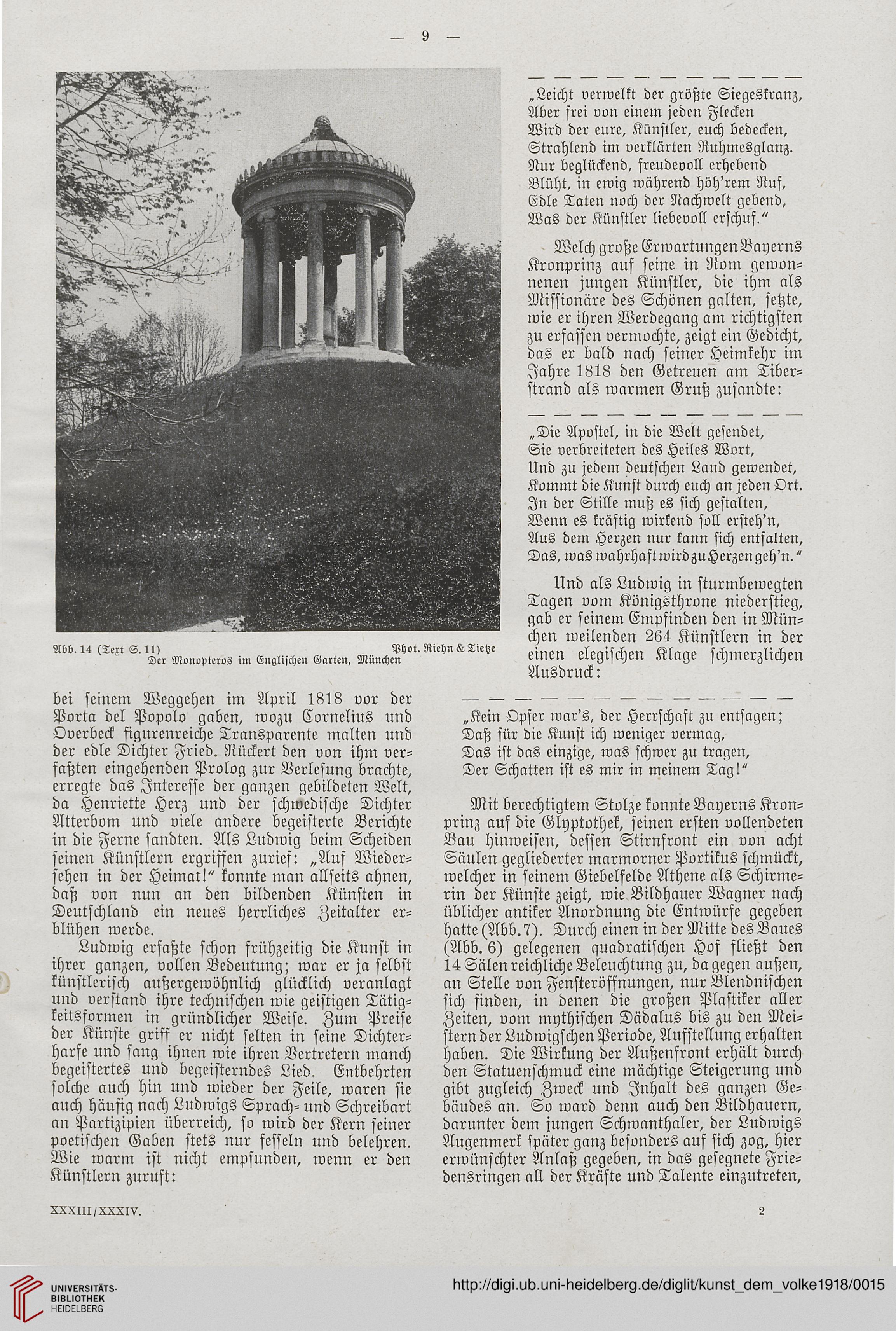

Abb. 14 (Text S. II)

Dcr Monoptcros im Englischen Garten, München

bei seinem Weggehen im April 1818 vor der

Porta del Popolo gaben, wozu Cornelius und

Overbeck fignrenreiche Transparente malten und

der edle Dichter Fried. Rückert den von ihm ver-

faßten eingehenden Prolog zur Verlesung brachte,

erregte das Jnteresse der ganzen gebildeten Welt,

da Henriette Herz und der schwedische Dichter

Atterbom und viele andere begeisterte Berichte

in die Ferne sandten. Als Ludwig beim Scheiden

seinen Künstlern ergriffen zurief: „Auf Wieder-

sehen in der Heimat!" konnte man allseits ahnen,

daß von nun an den bildenden Künsten in

Deutschland ein neues herrliches Zeitalter er-

blühen werde.

Ludwig erfaßte schon frühzeitig die Kunst in

ihrer ganzen, vollen Bedeutung; war er ja selbst

künstlerisch außergewöhnlich glücklich veranlagt

und verstand ihre technischen wie geistigen Tätig-

keitsformen in gründlicher Weise. Zum Preise

der Künste griff er nicht selten in seine Dichter-

harfe und sang ihnen wie ihren Vertretern manch

begeistertes und begeisterndes Lied. Entbehrten

solche auch hin und wieder der Feile, waren sie

auch häufig nach Ludwigs Sprach- und Schreibart

an Partizipien überreich, so wird der Kern seiner

poetischen Gaben stets nur fesseln und belehren.

Wie warm ist nicht empfunden, wenn er den

Künstlern zuruft:

Phot. Riehn L Tietze

„Leicht verwelkt der größte Siegeskranz,

Aber frei von einem jedcn Flecken

Wird der eure, Känstler, euch bedecken,

Strahlend im verklärten Ruhmesglanz.

Nur beglückend, freudeooll erhcbend

Blüht, m ewig während höh'rem Ruf,

Edle Taten noch der Nachwelt gebend,

Was der Künstler liebevoll erschuf."

Welch große ErwartungenBayerns

Kronprinz auf seine in Rom gewon-

nenen jungen Künstler, die ihm als

Missionäre des Schönen galten, setzte,

ivie er ihren Werdegang am richtigsten

zu erfassen vermochte, zeigt ein Gedicht,

das er bald nach seiner Heimkehr im

Jahre 1818 den Getreuen am Tiber-

strand als warmen Gruß zusandte:

„Die Apostel, in die Welt gesendet,

Sie verbreiteten des Heiles Wort,

Und zu jedem deutfcheu Laud gewendet,

Kommt die Kunst durch euch an jeden Ort.

Jn der Stille muß es sich gestalten,

Wenn es kräftig wirkend soll ersteh'n,

Aus dem Herzen nur kann sich entfalten,

Das, was wahrhaft wird zuHerzen geh'n."

Und als Ludwig in sturmbewegten

Tagen vom Königsthrone niederstieg,

gab er seinem Empfinden den in Mün-

chen weilenden 264 Künstlern in der

einen elegischen Klage schmerzlichen

Ausdruck:

„Kein Opfer war's, der Herrschaft zu entsagen;

Daß für die Kunst ich weniger vermag,

Das ist das einzige, was schwer zu tragen,

Der Schatten ist es mir in meinem Tag!"

Mit berechtigtem Stolze konnte Bayerns Kron-

prinz auf die Glyptothek, seinen ersten vollendeten

Bau hinweisen, dessen Stirnsront ein von acht

Säulen gegliederter marmorner Portikus schmückt,

welcher in seinem Giebelfelde Athene als Schirme-

rin der Künste zeigt, wie Bildhauer Wagner nach

üblicher antiker Anordnung die Entwürfe gegeben

hatte(Abb.l). Durch einen in der Mitte des Baues

(Abb. 6) gelegenen quadratischen Hof fließt den

14SälenreichlicheBeleuchtung zu, da gegen außen,

an Stelle von Fensteröffnungen, nur Blendnischen

sich finden, in denen die großen Plastiker aller

Zeiten, vom mythischen Dädalus bis zu den Mei-

stern der Ludwigs chen Periode, Aufstellung erhalten

haben. Die Wirkung der Außenfront erhält durch

den Statuenschmuck eine mächtige Steigerung und

gibt zugleich Zweck und Jnhalt des ganzen Ge-

bäudes an. So ward denn auch den Bildhauern,

darunter dem jungen Schwanthaler, der Ludwigs

Augenmerk später ganz besonders auf sich zog, hier

erwünschter Anlaß gegeben, in das gesegnete Frie-

densringen all der Kräfte und Talente einzutreten.

xxxm/XXXIV.

2

Abb. 14 (Text S. II)

Dcr Monoptcros im Englischen Garten, München

bei seinem Weggehen im April 1818 vor der

Porta del Popolo gaben, wozu Cornelius und

Overbeck fignrenreiche Transparente malten und

der edle Dichter Fried. Rückert den von ihm ver-

faßten eingehenden Prolog zur Verlesung brachte,

erregte das Jnteresse der ganzen gebildeten Welt,

da Henriette Herz und der schwedische Dichter

Atterbom und viele andere begeisterte Berichte

in die Ferne sandten. Als Ludwig beim Scheiden

seinen Künstlern ergriffen zurief: „Auf Wieder-

sehen in der Heimat!" konnte man allseits ahnen,

daß von nun an den bildenden Künsten in

Deutschland ein neues herrliches Zeitalter er-

blühen werde.

Ludwig erfaßte schon frühzeitig die Kunst in

ihrer ganzen, vollen Bedeutung; war er ja selbst

künstlerisch außergewöhnlich glücklich veranlagt

und verstand ihre technischen wie geistigen Tätig-

keitsformen in gründlicher Weise. Zum Preise

der Künste griff er nicht selten in seine Dichter-

harfe und sang ihnen wie ihren Vertretern manch

begeistertes und begeisterndes Lied. Entbehrten

solche auch hin und wieder der Feile, waren sie

auch häufig nach Ludwigs Sprach- und Schreibart

an Partizipien überreich, so wird der Kern seiner

poetischen Gaben stets nur fesseln und belehren.

Wie warm ist nicht empfunden, wenn er den

Künstlern zuruft:

Phot. Riehn L Tietze

„Leicht verwelkt der größte Siegeskranz,

Aber frei von einem jedcn Flecken

Wird der eure, Känstler, euch bedecken,

Strahlend im verklärten Ruhmesglanz.

Nur beglückend, freudeooll erhcbend

Blüht, m ewig während höh'rem Ruf,

Edle Taten noch der Nachwelt gebend,

Was der Künstler liebevoll erschuf."

Welch große ErwartungenBayerns

Kronprinz auf seine in Rom gewon-

nenen jungen Künstler, die ihm als

Missionäre des Schönen galten, setzte,

ivie er ihren Werdegang am richtigsten

zu erfassen vermochte, zeigt ein Gedicht,

das er bald nach seiner Heimkehr im

Jahre 1818 den Getreuen am Tiber-

strand als warmen Gruß zusandte:

„Die Apostel, in die Welt gesendet,

Sie verbreiteten des Heiles Wort,

Und zu jedem deutfcheu Laud gewendet,

Kommt die Kunst durch euch an jeden Ort.

Jn der Stille muß es sich gestalten,

Wenn es kräftig wirkend soll ersteh'n,

Aus dem Herzen nur kann sich entfalten,

Das, was wahrhaft wird zuHerzen geh'n."

Und als Ludwig in sturmbewegten

Tagen vom Königsthrone niederstieg,

gab er seinem Empfinden den in Mün-

chen weilenden 264 Künstlern in der

einen elegischen Klage schmerzlichen

Ausdruck:

„Kein Opfer war's, der Herrschaft zu entsagen;

Daß für die Kunst ich weniger vermag,

Das ist das einzige, was schwer zu tragen,

Der Schatten ist es mir in meinem Tag!"

Mit berechtigtem Stolze konnte Bayerns Kron-

prinz auf die Glyptothek, seinen ersten vollendeten

Bau hinweisen, dessen Stirnsront ein von acht

Säulen gegliederter marmorner Portikus schmückt,

welcher in seinem Giebelfelde Athene als Schirme-

rin der Künste zeigt, wie Bildhauer Wagner nach

üblicher antiker Anordnung die Entwürfe gegeben

hatte(Abb.l). Durch einen in der Mitte des Baues

(Abb. 6) gelegenen quadratischen Hof fließt den

14SälenreichlicheBeleuchtung zu, da gegen außen,

an Stelle von Fensteröffnungen, nur Blendnischen

sich finden, in denen die großen Plastiker aller

Zeiten, vom mythischen Dädalus bis zu den Mei-

stern der Ludwigs chen Periode, Aufstellung erhalten

haben. Die Wirkung der Außenfront erhält durch

den Statuenschmuck eine mächtige Steigerung und

gibt zugleich Zweck und Jnhalt des ganzen Ge-

bäudes an. So ward denn auch den Bildhauern,

darunter dem jungen Schwanthaler, der Ludwigs

Augenmerk später ganz besonders auf sich zog, hier

erwünschter Anlaß gegeben, in das gesegnete Frie-

densringen all der Kräfte und Talente einzutreten.

xxxm/XXXIV.

2