13

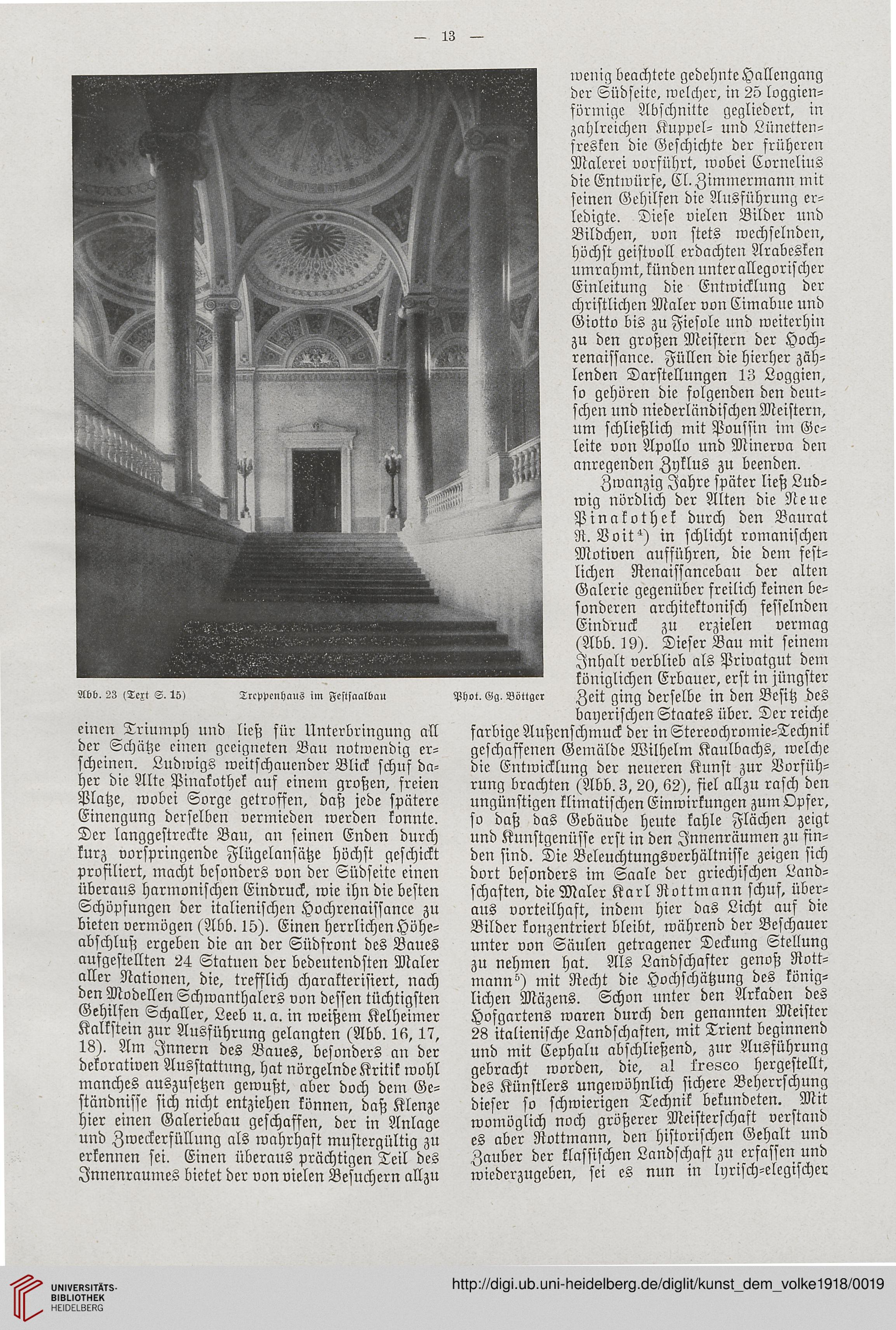

einen Triumph und ließ sür Unterbringung all

der Schätze cinen gceigncten Bau notwendig er-

scheinen. Ludwigs weitschauender Blick schuf da-

her die Alte Pinakothek auf einem großen, freien

Platze, wobei Sorge getroffen, daß jede spätere

Einengung derselben vermieden werden konnte.

Der langgestreckte Bau, an seinen Enden durch

kurz vorspringende Flügelansätze höchst geschickt

profiliert, macht besonders von der Südseite einen

überaus harmonischen Eindruck, wie ihn die besten

Schöpfungen der italienischen Hochrenaissance zu

bieten vermögen (Abb. 15). Einen herrlichen Höhe-

abschluß ergeben die an der Südfront des Baues

aufgestellten 24 Statuen der bedeutendsten Maler

aller Nationen, die, trefflich charakterisiert, nach

den Modellen Schwanthalers von dessen tüchtigsten

Gehnfen Schaller, Leeb u. a. in weißem Kelheimer

Kalkstem zur Ausführung gelangten (Abb. 16,17,

18). Am Fnnern des Baues, besonders an der

dekorativen Ausstattung, hat nörgelndeKritik wohl

manches auszusetzen gewußt, aber doch dem Ge-

ständnisse sich nicht entziehen können, daß Klenze

hier einen Galeriebau geschaffen, der in Anlage

und Zweckerfüllung als wahrhaft mustergültig zu

erkennen sei. Einen überaus prächtigen Teil des

Jnnenraumes bietet der von vielen Besuchern allzu

wenig beachtete gedehnteHallengang

der Südseite, welcher, in 25 loggien-

förmige Abschnitte gegliedert, in

zahlreichen Kuppel- und Lünetten-

fresken die Geschichte der früheren

Malerei vorführt, wobei Cornelius

die Entwürfe, Cl.Zimmermann mit

seinen Gehilfen die Ausführung er-

ledigte. Diese vielen Bilder und

Bildchen, von stets wechselnden,

höchst geistvoll erdachten Arabesken

umrahmt, kündenunterallegorischer

Einleitung die Entwicklung der

christlichen Maler von Cimabue und

Giotto bis zu Fiesole und weiterhin

zu den großen Meistern der Hoch-

renaissance. Füllen die hierher zäh-

lenden Darstellungen 13 Loggien,

so gehören die folgenden den deut-

schen und niederländischen Meistern,

um schließlich mit Poussin im Gc-

leite von Apollo und Minerva den

anregenden Zpklus zu beenden.

Zwanzig Jahre später ließ Lud-

wig nördlich der Alten die Neue

Pinakothek durch den Baurat

R. Voitch in schlicht romanischen

Motiven aufführen, die dem fest-

lichen Renaissancebau der alten

Galerie gegenüber sreilich keinen be-

sonderen architektonisch fesselnden

Eindruck zu erzielen vermag

(Abb. 19). Dieser Bau mit seinem

Jnhalt verblieb als Privatgut dem

königlichen Erbauer, erst in jüngster

Zeit ging derselbe in den Besitz des

baperischen Staates über. Der reiche

farbige Außenschmuck der in Stereochromie-Technik

geschaffenen Gemälde Wilhelm Kaulbachs, welche

die Entwicklung der neueren Kunst zur Vorfüh-

rung brachten (Abb. 3, 20, 62), fiel allzu rasch den

ungünstigen klimatischen Einwirkungen zum Opfer,

so daß das Gebäude heute kahle Flächen zeigt

und Kunstgenüsse erst in den Jnnenräumen zu fin-

den sind. Die Beleuchtungsverhältnisse zeigen sich

dort besonders im Saale der griechischen Land-

schaften, dieMaler Karl Rottmann schuf, über-

aus vorteilhaft, indem hier das Licht auf die

Bilder konzentriert bleibt, während der Beschauer

unter von Säulen getragener Deckung Stellung

zu nehmen hat. Als Landschafter genoß Rott-

mannch mit Recht die Hochschätzung des könig-

lichen Mäzens. Schon unter den Arkaden des

Hofgartens waren durch den genannten Meister

28 italienische Landschaften, mit Trient begmnend

und mit Cephalu abschließend, zur Ausführung

gebracht worden, die, al lrssLo hergestellt,

des Künstlers ungewöhnlich sichere Beherrschung

dieser so schwierigen Technik bekundeten. Mlt

womöglich noch größerer Meisterschaft verstand

es aber Rottmann, den historischen Gehalt und

Zauber der klassischen Landschaft zu erfassen und

wiederzugeben, sei es nun in Iprisch-elegischer

einen Triumph und ließ sür Unterbringung all

der Schätze cinen gceigncten Bau notwendig er-

scheinen. Ludwigs weitschauender Blick schuf da-

her die Alte Pinakothek auf einem großen, freien

Platze, wobei Sorge getroffen, daß jede spätere

Einengung derselben vermieden werden konnte.

Der langgestreckte Bau, an seinen Enden durch

kurz vorspringende Flügelansätze höchst geschickt

profiliert, macht besonders von der Südseite einen

überaus harmonischen Eindruck, wie ihn die besten

Schöpfungen der italienischen Hochrenaissance zu

bieten vermögen (Abb. 15). Einen herrlichen Höhe-

abschluß ergeben die an der Südfront des Baues

aufgestellten 24 Statuen der bedeutendsten Maler

aller Nationen, die, trefflich charakterisiert, nach

den Modellen Schwanthalers von dessen tüchtigsten

Gehnfen Schaller, Leeb u. a. in weißem Kelheimer

Kalkstem zur Ausführung gelangten (Abb. 16,17,

18). Am Fnnern des Baues, besonders an der

dekorativen Ausstattung, hat nörgelndeKritik wohl

manches auszusetzen gewußt, aber doch dem Ge-

ständnisse sich nicht entziehen können, daß Klenze

hier einen Galeriebau geschaffen, der in Anlage

und Zweckerfüllung als wahrhaft mustergültig zu

erkennen sei. Einen überaus prächtigen Teil des

Jnnenraumes bietet der von vielen Besuchern allzu

wenig beachtete gedehnteHallengang

der Südseite, welcher, in 25 loggien-

förmige Abschnitte gegliedert, in

zahlreichen Kuppel- und Lünetten-

fresken die Geschichte der früheren

Malerei vorführt, wobei Cornelius

die Entwürfe, Cl.Zimmermann mit

seinen Gehilfen die Ausführung er-

ledigte. Diese vielen Bilder und

Bildchen, von stets wechselnden,

höchst geistvoll erdachten Arabesken

umrahmt, kündenunterallegorischer

Einleitung die Entwicklung der

christlichen Maler von Cimabue und

Giotto bis zu Fiesole und weiterhin

zu den großen Meistern der Hoch-

renaissance. Füllen die hierher zäh-

lenden Darstellungen 13 Loggien,

so gehören die folgenden den deut-

schen und niederländischen Meistern,

um schließlich mit Poussin im Gc-

leite von Apollo und Minerva den

anregenden Zpklus zu beenden.

Zwanzig Jahre später ließ Lud-

wig nördlich der Alten die Neue

Pinakothek durch den Baurat

R. Voitch in schlicht romanischen

Motiven aufführen, die dem fest-

lichen Renaissancebau der alten

Galerie gegenüber sreilich keinen be-

sonderen architektonisch fesselnden

Eindruck zu erzielen vermag

(Abb. 19). Dieser Bau mit seinem

Jnhalt verblieb als Privatgut dem

königlichen Erbauer, erst in jüngster

Zeit ging derselbe in den Besitz des

baperischen Staates über. Der reiche

farbige Außenschmuck der in Stereochromie-Technik

geschaffenen Gemälde Wilhelm Kaulbachs, welche

die Entwicklung der neueren Kunst zur Vorfüh-

rung brachten (Abb. 3, 20, 62), fiel allzu rasch den

ungünstigen klimatischen Einwirkungen zum Opfer,

so daß das Gebäude heute kahle Flächen zeigt

und Kunstgenüsse erst in den Jnnenräumen zu fin-

den sind. Die Beleuchtungsverhältnisse zeigen sich

dort besonders im Saale der griechischen Land-

schaften, dieMaler Karl Rottmann schuf, über-

aus vorteilhaft, indem hier das Licht auf die

Bilder konzentriert bleibt, während der Beschauer

unter von Säulen getragener Deckung Stellung

zu nehmen hat. Als Landschafter genoß Rott-

mannch mit Recht die Hochschätzung des könig-

lichen Mäzens. Schon unter den Arkaden des

Hofgartens waren durch den genannten Meister

28 italienische Landschaften, mit Trient begmnend

und mit Cephalu abschließend, zur Ausführung

gebracht worden, die, al lrssLo hergestellt,

des Künstlers ungewöhnlich sichere Beherrschung

dieser so schwierigen Technik bekundeten. Mlt

womöglich noch größerer Meisterschaft verstand

es aber Rottmann, den historischen Gehalt und

Zauber der klassischen Landschaft zu erfassen und

wiederzugeben, sei es nun in Iprisch-elegischer