17

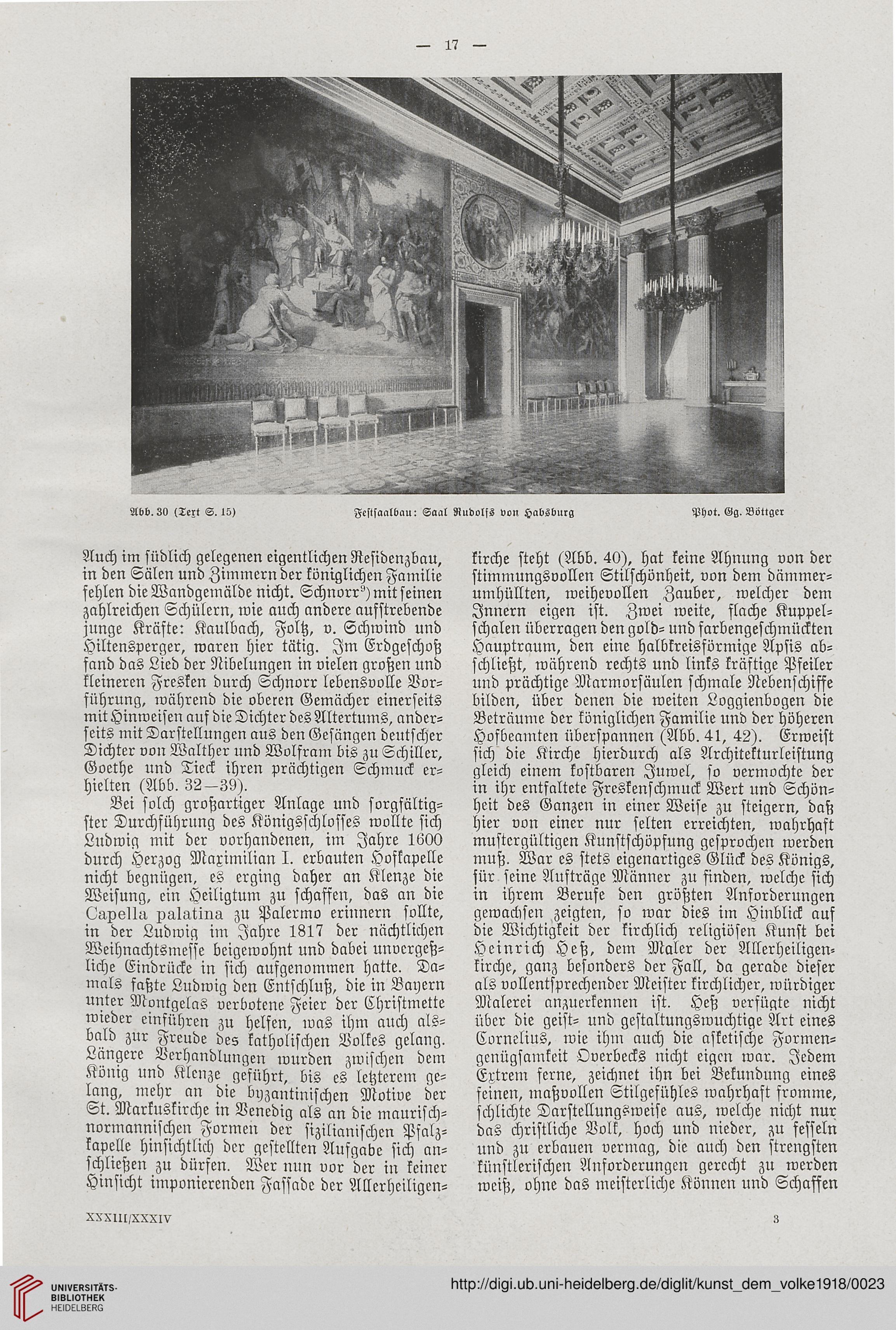

Abb. Lü (Tert S. I5> Fcstsaalbau: Saal Rudolss von Habsburg Phot. Gg. Böttgcr

Auch im südlich gelegenen eigentlichen Residenzbau,

in den Sälen und Zimmern der königlichen Familie

fehlen die Wandgemälde nicht. Schnorr^mitseinen

zahlreichen Schülern, wie auch andere aufstrebende

junge Kräfte: Kaulbach, Foltz, v. Schwind und

Hiltensperger, waren hier tätig. Jm Erdgeschoß

fand das Lied der Nibelungen in vielen großen und

kleineren Fresken durch Schnorr lebensvolle Vor-

sührung, während die oberen Gemächer einerseits

mit Hinweisen auf die Dichter des Altertums, ander-

seits mit Darstellungen aus den Gesängen deutscher

Dichter von Walther und Wolsram bis zu Schiller,

Goethe und Tieck ihren prächtigen Schmuck er-

hielten (Abb. 32—39).

Bei solch großartiger Anlage und sorgfältig-

ster Durchführung des Königsschlosses wollte sich

Ludwig mit der vorhandenen, im Jahre 1600

durch Herzog Maximilian I. erbauten Hofkapelle

nicht begnügen, es erging daher an Klenze die

Weisung, ein Heiligtum zu schasfen, das an die

Oupkllu ^g.l9.tinu zu Palermo erinnern sollte,

in der Ludwig im Jahre 1817 der nächtlichen

Weihnachtsmesse beigewohnt und dabei unvergeß-

liche Eindrücke in sich aufgenonnnen hatte. Da-

mals faßte Ludwig den Entschluß, die in Bayern

unter Montgelas vcrbotene Feier der Christmette

wieder einführen zu helfen, was ihm auch als-

bald zur Freude des katholischen Volkes gelang.

^.ängere Verhandlungen wurden zwischen dem

König und Klenze geführt, bis es letzterem ge-

lang, mehr an die byzantinischen Motive der

St. Markuskirche in Venedig als an die maurisch-

normannischen Formen der sizilianischen Pfalz-

kapelle hmsrchtlich der gestellten Aufgabe sich an-

schließen zu dürfen. Wer nun vor der in keiner

Hinsicht imponierenden Fassade der Allerheiligen-

kirche steht (Abb. 40), hat keine Ahnung von der

stimmungsvollen Stilschönheit, von dem dämmer-

umhüllten, weihevollen Zauber, welcher dem

Jnnern eigen ist. Zwei weite, flache Kuppel-

schalen überragen den gold- und farbengeschmückten

Hauptraum, den eine halbkreisförmige Apsis ab-

schließt, während rechts und links kräftige Pfeiler

und prächtige Marmorsäulen schmale Nebenschiffe

bilden, über denen die weiten Loggienbogen die

Beträume der königlichen Familie und der höheren

Hofbeamten überspannen (Abb. 41, 42). Erweist

sich die Kirche hierdurch als Architekturleistung

gleich einem kostbaren Juwel, so vermochte der

in ihr entfaltete Freskenschmuck Wert und Schön-

heit des Ganzen in einer Weise zu steigern, daß

hier von einer nur selten erreichten, wahrhaft

mustergültigen Kunstschöpfung gesprochen werden

muß. War es stets eigenartiges Glück des Königs,

sür seine Aufträge Männer zu finden, welche sich

in ihrem Berufe den größten Anforderungen

gewachsen zeigten, so war dies im Hinblick auf

die Wichtigkeit der kirchlich religiösen Kunst bei

Heinrich Heß, dem Maler der Allerheiligen-

kirche, ganz besonders der Fall, da gerade dieser

als vollentsprechender Meister kirchlicher, würdiger

Malerei anzuerkennen ist. Heß verfügte nicht

über die geist- und gestaltungswuchtige Art eines

Cornelius, wie ihm auch die asketische Formen-

genügsamkeit Overbecks nicht eigcn war. Jedem

Extrem ferne, zeichnet ihn bei Bekundung eines

feinen, maßvollen Stilgefühles wahrhaft fromme,

schlichte Darstellungsweise aus, welche nicht nur

das christliche Volk, hoch und nieder, zu fesseln

und zu erbauen vermag, die auch den ftrengsten

künstlerischen Anforderungen gerecht zu werden

weiß, ohne das meisterliche Können und Schaffen

XXXIU/XXXIV

3

Abb. Lü (Tert S. I5> Fcstsaalbau: Saal Rudolss von Habsburg Phot. Gg. Böttgcr

Auch im südlich gelegenen eigentlichen Residenzbau,

in den Sälen und Zimmern der königlichen Familie

fehlen die Wandgemälde nicht. Schnorr^mitseinen

zahlreichen Schülern, wie auch andere aufstrebende

junge Kräfte: Kaulbach, Foltz, v. Schwind und

Hiltensperger, waren hier tätig. Jm Erdgeschoß

fand das Lied der Nibelungen in vielen großen und

kleineren Fresken durch Schnorr lebensvolle Vor-

sührung, während die oberen Gemächer einerseits

mit Hinweisen auf die Dichter des Altertums, ander-

seits mit Darstellungen aus den Gesängen deutscher

Dichter von Walther und Wolsram bis zu Schiller,

Goethe und Tieck ihren prächtigen Schmuck er-

hielten (Abb. 32—39).

Bei solch großartiger Anlage und sorgfältig-

ster Durchführung des Königsschlosses wollte sich

Ludwig mit der vorhandenen, im Jahre 1600

durch Herzog Maximilian I. erbauten Hofkapelle

nicht begnügen, es erging daher an Klenze die

Weisung, ein Heiligtum zu schasfen, das an die

Oupkllu ^g.l9.tinu zu Palermo erinnern sollte,

in der Ludwig im Jahre 1817 der nächtlichen

Weihnachtsmesse beigewohnt und dabei unvergeß-

liche Eindrücke in sich aufgenonnnen hatte. Da-

mals faßte Ludwig den Entschluß, die in Bayern

unter Montgelas vcrbotene Feier der Christmette

wieder einführen zu helfen, was ihm auch als-

bald zur Freude des katholischen Volkes gelang.

^.ängere Verhandlungen wurden zwischen dem

König und Klenze geführt, bis es letzterem ge-

lang, mehr an die byzantinischen Motive der

St. Markuskirche in Venedig als an die maurisch-

normannischen Formen der sizilianischen Pfalz-

kapelle hmsrchtlich der gestellten Aufgabe sich an-

schließen zu dürfen. Wer nun vor der in keiner

Hinsicht imponierenden Fassade der Allerheiligen-

kirche steht (Abb. 40), hat keine Ahnung von der

stimmungsvollen Stilschönheit, von dem dämmer-

umhüllten, weihevollen Zauber, welcher dem

Jnnern eigen ist. Zwei weite, flache Kuppel-

schalen überragen den gold- und farbengeschmückten

Hauptraum, den eine halbkreisförmige Apsis ab-

schließt, während rechts und links kräftige Pfeiler

und prächtige Marmorsäulen schmale Nebenschiffe

bilden, über denen die weiten Loggienbogen die

Beträume der königlichen Familie und der höheren

Hofbeamten überspannen (Abb. 41, 42). Erweist

sich die Kirche hierdurch als Architekturleistung

gleich einem kostbaren Juwel, so vermochte der

in ihr entfaltete Freskenschmuck Wert und Schön-

heit des Ganzen in einer Weise zu steigern, daß

hier von einer nur selten erreichten, wahrhaft

mustergültigen Kunstschöpfung gesprochen werden

muß. War es stets eigenartiges Glück des Königs,

sür seine Aufträge Männer zu finden, welche sich

in ihrem Berufe den größten Anforderungen

gewachsen zeigten, so war dies im Hinblick auf

die Wichtigkeit der kirchlich religiösen Kunst bei

Heinrich Heß, dem Maler der Allerheiligen-

kirche, ganz besonders der Fall, da gerade dieser

als vollentsprechender Meister kirchlicher, würdiger

Malerei anzuerkennen ist. Heß verfügte nicht

über die geist- und gestaltungswuchtige Art eines

Cornelius, wie ihm auch die asketische Formen-

genügsamkeit Overbecks nicht eigcn war. Jedem

Extrem ferne, zeichnet ihn bei Bekundung eines

feinen, maßvollen Stilgefühles wahrhaft fromme,

schlichte Darstellungsweise aus, welche nicht nur

das christliche Volk, hoch und nieder, zu fesseln

und zu erbauen vermag, die auch den ftrengsten

künstlerischen Anforderungen gerecht zu werden

weiß, ohne das meisterliche Können und Schaffen

XXXIU/XXXIV

3