22

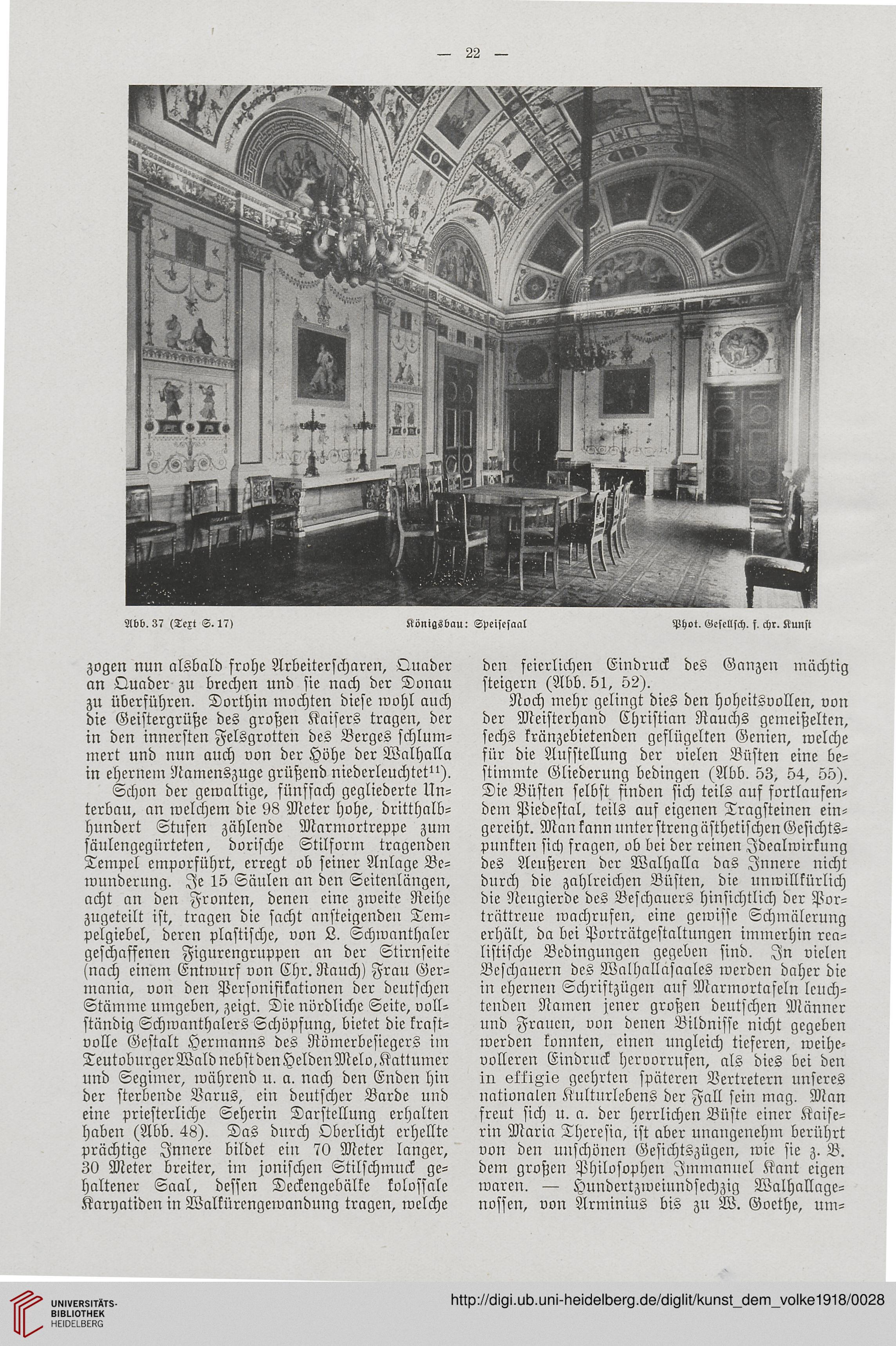

Abb. 37 (Text S. 17>

KönigLbau: Speisesaal

Phot. Gesellsch. s. chr. Kunst

zogen nun alsbald frohe Arbeiterscharen, Quader

an Quader zu brechen und sie nach der Donau

zu überführen. Dorthin mochten diese wohl auch

die Geistergrüße des großen Kaisers tragen, der

in den innersten Felsgrotten des Berges schlum-

mert und nun auch von der Höhe der Walhalla

in ehernem Namenszuge grüßend niederleuchtet").

Schon der gewaltige, fünffach gegliederte Un-

terbau, an welchem die 98 Meter hohe, dritthalb-

hundert Stufen zählende Marmortreppe zum

säulengegürteten, dorische Stilform tragenden

Tempel emporführt, erregt ob seiner Anlage Be-

wunderung. Je 15 Säulen an den Seitenlängen,

acht an den Fronten, denen eine zweite Reihe

zugeteilt ist, tragen die sacht ansteigenden Tem-

pelgiebel, deren plastische, von L. Schwanthaler

geschaffenen Figurengruppen an der Stirnseite

(nach einem Entwurf von Chr. Rauch) Frau Ger-

mania, von den Personifikationen der deutschen

Stämme umgeben, zeigt. Die nördliche Seite, voll-

ständig Schwanthalers Schöpfung, bietet die kraft-

volle Gestalt Hermanns des Römerbesiegers im

TeutoburgerWaldnebstdenHeldenMelo,Kattumer

und Segimer, während u. a. nach den Enden hin

der sterbende Varus, ein deutscher Barde und

eine priesterliche Seherin Darstellung erhalten

haben (Abb. 48). Das durch Oberlicht erhellte

prächtige Jnnere bildet ein 70 Meter langer,

30 Meter breiter, im jonischen Stilschmuck ge-

haltener Saal, dessen Deckengebälke kolossale

Karyatiden in Walkürengewandung tragen, welche

den feierlichen Eindruck des Ganzen mächtig

steigern (Abb. 51, 52).

Noch mehr gelingt dies den hoheitsvollen, von

der Meisterhand Christian Rauchs gemeißelten,

sechs kränzebietenden geflügelten Genien, welche

für die Aufstellung der vielen Büsten eine be-

stimmte Gliederung bedingen (Abb. 53, 54, 55).

Die Büsten selbst finden sich teils auf fortlaufen-

dem Piedestal, teils auf eigenen Tragsteinen ein-

gereiht. Man kann unterstrengästhetischenGesichts-

punkten sich fragen, ob bei der reinen Jdealwirkung

des Aeußeren der Walhalla das Jnnere nicht

durch die zahlreichen Büsten, die unwillkürlich

die Neugierde des Beschauers hinsichtlich der Por-

trättreue wachrufen, eine gewisse Schmälerung

erhält, da bei Porträtgestaltungen immerhin rea-

listische Bedingungen gegeben sind. Jn vielen

Beschauern des Walhallasaales werden daher die

in ehernen Schriftzügen auf Mtarmortafeln leuch-

tenden Namen jener großen deutschen Männer

und Frauen, von denen Bildnisse nicht gegeben

werden konnten, einen ungleich tieferen, weihe-

volleren Eindruck heroorrufen, als dies bei den

in skliAis geehrten späteren Vertretern unseres

nationaten Kulturlebens der Fall sein mag. Man

freut sich u. a. der herrlichen Büste einer Kaise-

rin Maria Theresia, ist aber unangenehm berührt

von den unschönen Gesichtszügen, wie sie z. B.

dem großen Philosophen Jmmanuel Kant eigen

waren. — Hundertzweiundsechzig Walhallage-

nossen, von Arminius bis zu W. Goethe, um-

Abb. 37 (Text S. 17>

KönigLbau: Speisesaal

Phot. Gesellsch. s. chr. Kunst

zogen nun alsbald frohe Arbeiterscharen, Quader

an Quader zu brechen und sie nach der Donau

zu überführen. Dorthin mochten diese wohl auch

die Geistergrüße des großen Kaisers tragen, der

in den innersten Felsgrotten des Berges schlum-

mert und nun auch von der Höhe der Walhalla

in ehernem Namenszuge grüßend niederleuchtet").

Schon der gewaltige, fünffach gegliederte Un-

terbau, an welchem die 98 Meter hohe, dritthalb-

hundert Stufen zählende Marmortreppe zum

säulengegürteten, dorische Stilform tragenden

Tempel emporführt, erregt ob seiner Anlage Be-

wunderung. Je 15 Säulen an den Seitenlängen,

acht an den Fronten, denen eine zweite Reihe

zugeteilt ist, tragen die sacht ansteigenden Tem-

pelgiebel, deren plastische, von L. Schwanthaler

geschaffenen Figurengruppen an der Stirnseite

(nach einem Entwurf von Chr. Rauch) Frau Ger-

mania, von den Personifikationen der deutschen

Stämme umgeben, zeigt. Die nördliche Seite, voll-

ständig Schwanthalers Schöpfung, bietet die kraft-

volle Gestalt Hermanns des Römerbesiegers im

TeutoburgerWaldnebstdenHeldenMelo,Kattumer

und Segimer, während u. a. nach den Enden hin

der sterbende Varus, ein deutscher Barde und

eine priesterliche Seherin Darstellung erhalten

haben (Abb. 48). Das durch Oberlicht erhellte

prächtige Jnnere bildet ein 70 Meter langer,

30 Meter breiter, im jonischen Stilschmuck ge-

haltener Saal, dessen Deckengebälke kolossale

Karyatiden in Walkürengewandung tragen, welche

den feierlichen Eindruck des Ganzen mächtig

steigern (Abb. 51, 52).

Noch mehr gelingt dies den hoheitsvollen, von

der Meisterhand Christian Rauchs gemeißelten,

sechs kränzebietenden geflügelten Genien, welche

für die Aufstellung der vielen Büsten eine be-

stimmte Gliederung bedingen (Abb. 53, 54, 55).

Die Büsten selbst finden sich teils auf fortlaufen-

dem Piedestal, teils auf eigenen Tragsteinen ein-

gereiht. Man kann unterstrengästhetischenGesichts-

punkten sich fragen, ob bei der reinen Jdealwirkung

des Aeußeren der Walhalla das Jnnere nicht

durch die zahlreichen Büsten, die unwillkürlich

die Neugierde des Beschauers hinsichtlich der Por-

trättreue wachrufen, eine gewisse Schmälerung

erhält, da bei Porträtgestaltungen immerhin rea-

listische Bedingungen gegeben sind. Jn vielen

Beschauern des Walhallasaales werden daher die

in ehernen Schriftzügen auf Mtarmortafeln leuch-

tenden Namen jener großen deutschen Männer

und Frauen, von denen Bildnisse nicht gegeben

werden konnten, einen ungleich tieferen, weihe-

volleren Eindruck heroorrufen, als dies bei den

in skliAis geehrten späteren Vertretern unseres

nationaten Kulturlebens der Fall sein mag. Man

freut sich u. a. der herrlichen Büste einer Kaise-

rin Maria Theresia, ist aber unangenehm berührt

von den unschönen Gesichtszügen, wie sie z. B.

dem großen Philosophen Jmmanuel Kant eigen

waren. — Hundertzweiundsechzig Walhallage-

nossen, von Arminius bis zu W. Goethe, um-