38

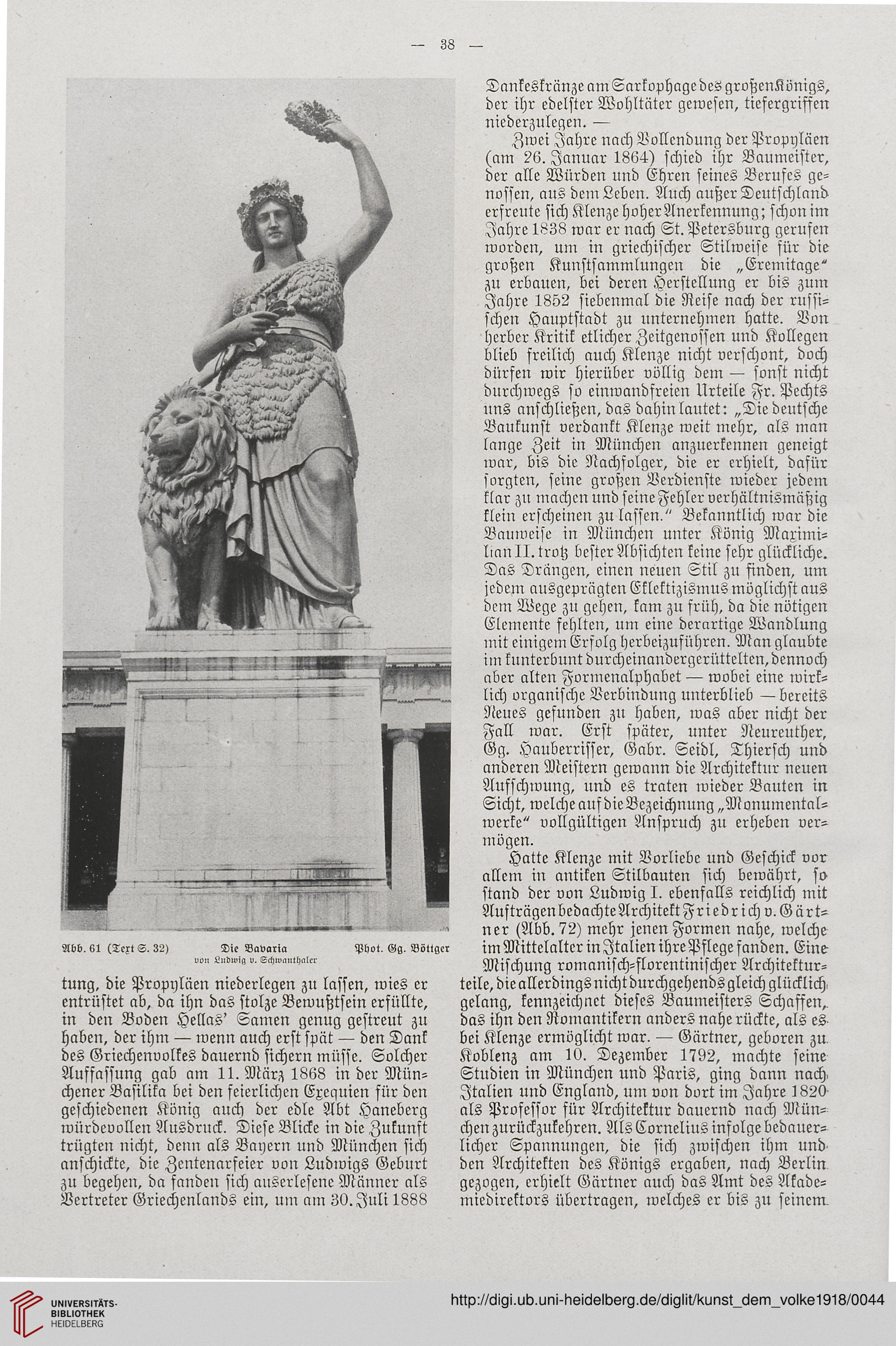

Abb. 61 (Tcxt S. 32) Die Bavaria Phot. Gg. Böttger

tung, die Propyläen niederlegen zu lassen, wies er

entrüstet ab, da ihn das stolze Bemußtsein erfüllte,

in den Boden Hellas' Samen genug gestreut zu

haben, der ihm — wenn auch erst spät — den Dank

des Griechenvolkes dauernd sichern müsse. Solcher

Auffassung gab am 1l. März 1868 in der Mün-

chener Basilika bei den feierlichen Exequien für den

geschiedenen König auch der edle Abt Haneberg

würdevollen Ausdruck. Diese Blicke in die Zukunft

trügten nicht, denn als Bayern und München fich

anschickte, die Zentenarfeier von Ludwigs Geburt

zu begehen, da fanden sich anserlesene Männer als

Vertreter Griechenlands ein, um am ZO.Iuli 1888

Dankeskränze am Sarkophage des großenKönigs,

der ihr edelster Wohltäter gewesen, tiefergriffen

niederzulegen. —

Zwei Jahre nach Vollendung der Propyläen

(am 26. Januar 1864) fchied ihr Baumeifter,

der alle Würden und Ehren seines Berufes ge-

nossen, aus dem Leben. Auch außer Deutschland

erfreute sich Klenze hoherAnerkennung; schon im

Jahre 1838 war er nach St. Petersburg gerufen

worden, um in griechischer Stilweise für die

großen Kunstsammlungen die „Eremitage"

zn erbauen, bei deren Herstellung er bis zum

Jahre 1852 siebenmal die Reise nach der russi-

schen Hauptstadt zu unternehmen hatte. Von

herber Kritik etlicher Zeitgenossen und Kollegen

blieb freilich auch Klenze nicht verschont, doch

dürfen wir hierüber völlig dem — sonst nicht

durchwegs so einwandfreien Urteile Fr. Pechts

uns anschließen, das dahinlautet: „Diedeutsche

Baukunst verdankt Klenze weit mehr, als man

lange Zeit in München anzuerkennen geneigt

war, bis die Nachfolger, die er erhielt, dafür

sorgten, seine großen Verdienste wieder jedem

klar zu machen und seineFehlerverhältnismäßig

klein erscheinen zu lassen." Bekanntlich war die

Bauweise in München unter König Maximi-

llanll.trotz bester Absichten keine sehr glückliche.

Das Drängen, einen neuen Stil zu finden, um

jedem ansgeprägten Eklektizismus möglichst aus

dem Wege zu gehen, kam zu srüh, da die nötigen

Elemente fehlten, um eine derartige Wandlung

mit einigem Erfolg herbeizuführen. Man glaubte

im kunterbunt durcheinandergerüttelten, dennoch

aber alten Formenalphabet — wobei eine wirk-

lich organische Verbindung unterblieb — bereits

Neues gesunden zu haben, was aber nicht der

Fall war. Erst später, unter Neureuther,

Gg. Hauberrisser, Gabr. Seidl, Thiersch und

anderen Meistern gewann die Architektur neuen

Aufschwung, und es traten wieder Bauten in

Sicht, welcheaufdieBezeichnung„Monumental-

werke" vollgültigen Anspruch zu erheben ver-

mögen.

Hatte Klenze mit Vorliebe und Geschick vor

allem in antiken Stilbauten sich bewährt, so

stand der von Ludwig I. ebenfalls reichlich mit

AufträgenbedachteArchitektFriedrich v.Gärt-

ner (Abb. 72) mehr jenen Formen nahe, welche

im Mittelalter in Jtalien ihre Pflege fanden. Eine

Mischung romanisch-florentinischer Architektur-

teile,dieallerdingsnichtdurchgehendsgleichglücklich

gelang, kennzeichnet dieses Baumeisters Schaffen,.

das ihn den Romantikern anders nahe rückte, als es

bei Klenze ermöglicht war. — Gärtner, geboren zu.

Koblenz am 10. Dezember 1792, machte seine

Studien in München und Paris, ging dann nach

Jtalien und England, um von dort im Jahre 1820

als Professor für Architektur dauernd nach Mlln-

chen zurückzukehren. Als Cornelius infolge bedauer-

licher Spannungen, die sich zwischen ihm und

den Architekten des Königs ergaben, nach Berlin

gezogen, erhielt Gärtner auch das Amt des Akade-

miedirektors übertragen, welches er bis zu seincm.

Abb. 61 (Tcxt S. 32) Die Bavaria Phot. Gg. Böttger

tung, die Propyläen niederlegen zu lassen, wies er

entrüstet ab, da ihn das stolze Bemußtsein erfüllte,

in den Boden Hellas' Samen genug gestreut zu

haben, der ihm — wenn auch erst spät — den Dank

des Griechenvolkes dauernd sichern müsse. Solcher

Auffassung gab am 1l. März 1868 in der Mün-

chener Basilika bei den feierlichen Exequien für den

geschiedenen König auch der edle Abt Haneberg

würdevollen Ausdruck. Diese Blicke in die Zukunft

trügten nicht, denn als Bayern und München fich

anschickte, die Zentenarfeier von Ludwigs Geburt

zu begehen, da fanden sich anserlesene Männer als

Vertreter Griechenlands ein, um am ZO.Iuli 1888

Dankeskränze am Sarkophage des großenKönigs,

der ihr edelster Wohltäter gewesen, tiefergriffen

niederzulegen. —

Zwei Jahre nach Vollendung der Propyläen

(am 26. Januar 1864) fchied ihr Baumeifter,

der alle Würden und Ehren seines Berufes ge-

nossen, aus dem Leben. Auch außer Deutschland

erfreute sich Klenze hoherAnerkennung; schon im

Jahre 1838 war er nach St. Petersburg gerufen

worden, um in griechischer Stilweise für die

großen Kunstsammlungen die „Eremitage"

zn erbauen, bei deren Herstellung er bis zum

Jahre 1852 siebenmal die Reise nach der russi-

schen Hauptstadt zu unternehmen hatte. Von

herber Kritik etlicher Zeitgenossen und Kollegen

blieb freilich auch Klenze nicht verschont, doch

dürfen wir hierüber völlig dem — sonst nicht

durchwegs so einwandfreien Urteile Fr. Pechts

uns anschließen, das dahinlautet: „Diedeutsche

Baukunst verdankt Klenze weit mehr, als man

lange Zeit in München anzuerkennen geneigt

war, bis die Nachfolger, die er erhielt, dafür

sorgten, seine großen Verdienste wieder jedem

klar zu machen und seineFehlerverhältnismäßig

klein erscheinen zu lassen." Bekanntlich war die

Bauweise in München unter König Maximi-

llanll.trotz bester Absichten keine sehr glückliche.

Das Drängen, einen neuen Stil zu finden, um

jedem ansgeprägten Eklektizismus möglichst aus

dem Wege zu gehen, kam zu srüh, da die nötigen

Elemente fehlten, um eine derartige Wandlung

mit einigem Erfolg herbeizuführen. Man glaubte

im kunterbunt durcheinandergerüttelten, dennoch

aber alten Formenalphabet — wobei eine wirk-

lich organische Verbindung unterblieb — bereits

Neues gesunden zu haben, was aber nicht der

Fall war. Erst später, unter Neureuther,

Gg. Hauberrisser, Gabr. Seidl, Thiersch und

anderen Meistern gewann die Architektur neuen

Aufschwung, und es traten wieder Bauten in

Sicht, welcheaufdieBezeichnung„Monumental-

werke" vollgültigen Anspruch zu erheben ver-

mögen.

Hatte Klenze mit Vorliebe und Geschick vor

allem in antiken Stilbauten sich bewährt, so

stand der von Ludwig I. ebenfalls reichlich mit

AufträgenbedachteArchitektFriedrich v.Gärt-

ner (Abb. 72) mehr jenen Formen nahe, welche

im Mittelalter in Jtalien ihre Pflege fanden. Eine

Mischung romanisch-florentinischer Architektur-

teile,dieallerdingsnichtdurchgehendsgleichglücklich

gelang, kennzeichnet dieses Baumeisters Schaffen,.

das ihn den Romantikern anders nahe rückte, als es

bei Klenze ermöglicht war. — Gärtner, geboren zu.

Koblenz am 10. Dezember 1792, machte seine

Studien in München und Paris, ging dann nach

Jtalien und England, um von dort im Jahre 1820

als Professor für Architektur dauernd nach Mlln-

chen zurückzukehren. Als Cornelius infolge bedauer-

licher Spannungen, die sich zwischen ihm und

den Architekten des Königs ergaben, nach Berlin

gezogen, erhielt Gärtner auch das Amt des Akade-

miedirektors übertragen, welches er bis zu seincm.