49

Noch als junger Mann erwies er sich für seine

Zeit, in der man erst wieder anfing, die gotischen

Formen zu beachten und neu zu beleben, als be-

geisterter Anhänger und gründiicher Kenner dieses

mittelalterlichen Baustiles. Bereits bei einer

früher ausgeschriebenen Konkurrenz bezüglich des

Baues der Walhalla hatte er sich mit einem groß-

artigen Plane in gotischer Anlage eingefunden,

dessen Ausführung, abgesehen von anderen Be-

weggründen, schon wegen allzu hoher Kosten

(dritthalb Millionen Gulden) als nicht durchführ-

bar erklärt werden mußte. Ludwig I. behielt

sedoch den begabten Künstler fest im Auge und

betraute ihn alsbald mit dem Bau der gotischen

schönen Motive an jenen des berühmten Freibur-

ger Münsters im Breisgau erinnert. Mangelt

der Münchener Kirche auch ein Querschiff, so

unterbrechen doch die nach außen gelegten Stre-

ben sehr vorteilhaft die gedehnten Flächen der

Seitenwände. (Abb. 97,98, 99). Sehr stimmungs-

voll, vom mystischen Hauche alter gotischer Kirchen

wahrhaft berührt, zeigt sich das Jnnere, das

(70 Meter lang, 24 Meter breit und 28 hoch)

durch 16 Pfeiler in drei Schiffe gcteilt erscheint

und den Charakter sogenannter Hallenkirchen deut-

lich bekundet. Den Reiz dieses wcihevollen Raumes

erhöhen nicht wenig die herrlichen Glasgemälde

der neunzehn 15 Meter hohen und 3 Meter brei-

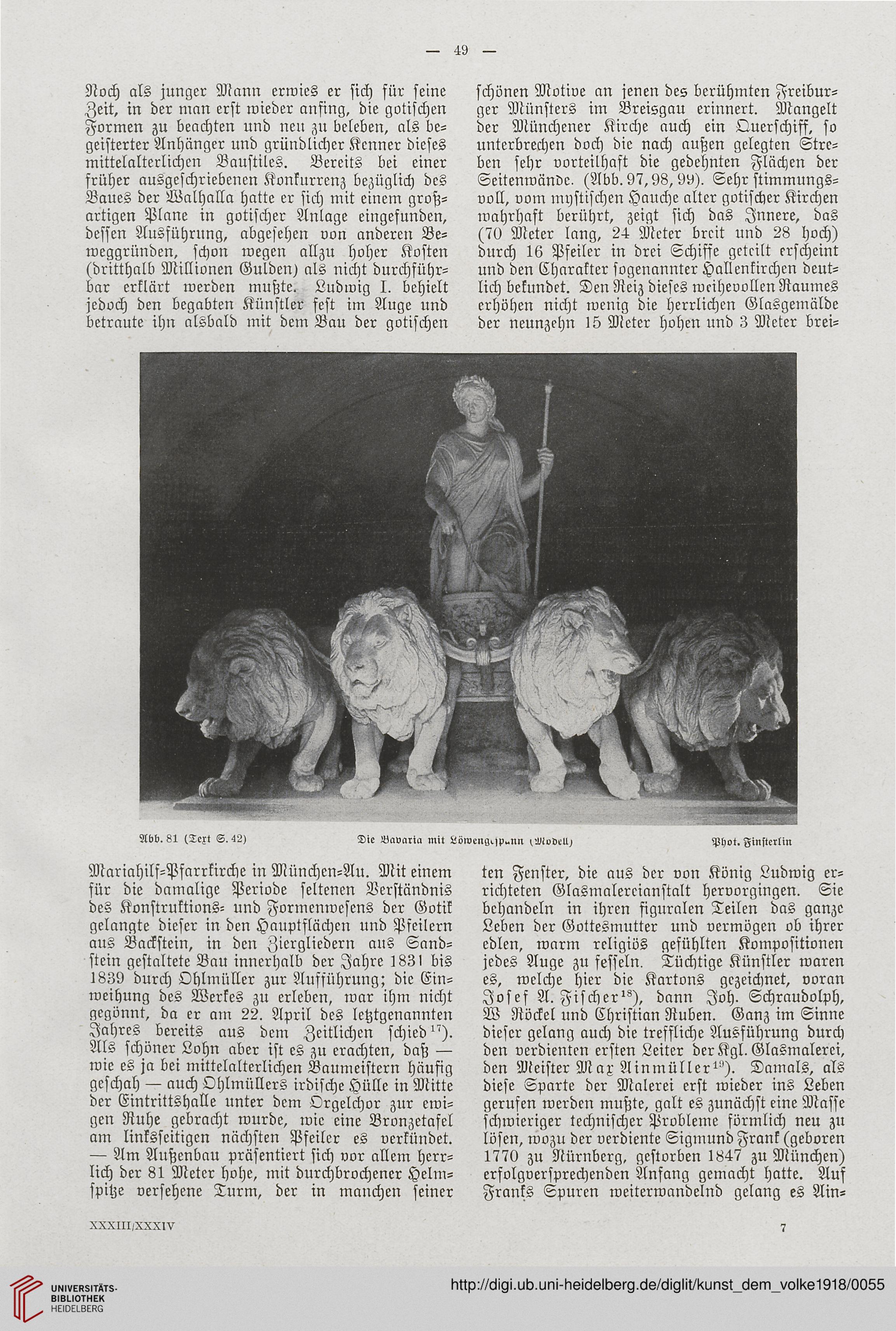

Abb. 81 ITcxt S. 12) Die Bavaria mir Löwe»gr,p»nn ,Modeti- Phot. Finsterlin

Mariahilf-Pfarrkirche in München-Au. Mit einem

für die damalige Periode seltenen Verständnis

des Konstruktions- und Formenwesens der Gotik

gelangte dieser in den Hauptflächen und Pseilern

aus Backstein, in den Ziergliedern aus Sand-

stein gestaltete Bau innerhalb der Jahre 1831 bis

1839 durch Ohlmüller zur Ausführung; die Ein-

weihung des Werkes zu erleben, war ihm nicht

gegönnt, da er am 22. April des letztgenannten

Jahres bereits aus dem Zeitlichen schied^ch.

Als schöner Lohn aber ist es zu erachten, daß —

wie es ja bei mittelalterlichen Baumeistern häufig

geschah — auch Ohlmüllers irdische Hülle in Mitte

der Eintrittshalle unter dem Orgelchor zur ewi-

gen Ruhe gebracht wurde, wic eine Bronzetafel

am linksseitigen nächsten Pfeiler es verkündet.

— Am Außenbau präsentiert sich vor allem herr-

lich der 81 Meter hohe, mit durchbrochener Helm-

spitze versehene Turm, der in manchen seiner

ten Fenster, die aus der von König Ludwig er-

richteten Glasmalereianstalt hervorgingen. Sie

behandeln in ihren figuralen Teilen das ganze

Leben der Gottesmutter und vermögen ob ihrer

edlen, warm religiös gefühlten Kompositionen

jedes Auge zu fesseln. Tüchtige Künstler waren

es, welche hier die Kartons gezeichnet, voran

Josef A. Fischer'ch, dann Joh. Schraudolph,

W Röckel und Christian Ruben. Ganz im Sinne

dieser gelang auch die treffliche Ausführung durch

den verdienten ersten Leiter derKgl. Glasmalerei,

den Meister Max Ainmüller^). Damals, als

diese Sparte der Malerei erst wieder ins Leben

gerufen werden mußte, galt es zunächst eine Masse

schwieriger technischer Probleme förmlich neu zu

lösen, wozu der verdiente Sigmund Frank (geboren

1770 zu Nürnberg, gestorben 1847 zu München)

erfolgversprechenden Anfang gemacht hatte. Aus

Franks Spuren weiterwandelnd gelang es Ain-

XXXIII,XXXIV

7

Noch als junger Mann erwies er sich für seine

Zeit, in der man erst wieder anfing, die gotischen

Formen zu beachten und neu zu beleben, als be-

geisterter Anhänger und gründiicher Kenner dieses

mittelalterlichen Baustiles. Bereits bei einer

früher ausgeschriebenen Konkurrenz bezüglich des

Baues der Walhalla hatte er sich mit einem groß-

artigen Plane in gotischer Anlage eingefunden,

dessen Ausführung, abgesehen von anderen Be-

weggründen, schon wegen allzu hoher Kosten

(dritthalb Millionen Gulden) als nicht durchführ-

bar erklärt werden mußte. Ludwig I. behielt

sedoch den begabten Künstler fest im Auge und

betraute ihn alsbald mit dem Bau der gotischen

schönen Motive an jenen des berühmten Freibur-

ger Münsters im Breisgau erinnert. Mangelt

der Münchener Kirche auch ein Querschiff, so

unterbrechen doch die nach außen gelegten Stre-

ben sehr vorteilhaft die gedehnten Flächen der

Seitenwände. (Abb. 97,98, 99). Sehr stimmungs-

voll, vom mystischen Hauche alter gotischer Kirchen

wahrhaft berührt, zeigt sich das Jnnere, das

(70 Meter lang, 24 Meter breit und 28 hoch)

durch 16 Pfeiler in drei Schiffe gcteilt erscheint

und den Charakter sogenannter Hallenkirchen deut-

lich bekundet. Den Reiz dieses wcihevollen Raumes

erhöhen nicht wenig die herrlichen Glasgemälde

der neunzehn 15 Meter hohen und 3 Meter brei-

Abb. 81 ITcxt S. 12) Die Bavaria mir Löwe»gr,p»nn ,Modeti- Phot. Finsterlin

Mariahilf-Pfarrkirche in München-Au. Mit einem

für die damalige Periode seltenen Verständnis

des Konstruktions- und Formenwesens der Gotik

gelangte dieser in den Hauptflächen und Pseilern

aus Backstein, in den Ziergliedern aus Sand-

stein gestaltete Bau innerhalb der Jahre 1831 bis

1839 durch Ohlmüller zur Ausführung; die Ein-

weihung des Werkes zu erleben, war ihm nicht

gegönnt, da er am 22. April des letztgenannten

Jahres bereits aus dem Zeitlichen schied^ch.

Als schöner Lohn aber ist es zu erachten, daß —

wie es ja bei mittelalterlichen Baumeistern häufig

geschah — auch Ohlmüllers irdische Hülle in Mitte

der Eintrittshalle unter dem Orgelchor zur ewi-

gen Ruhe gebracht wurde, wic eine Bronzetafel

am linksseitigen nächsten Pfeiler es verkündet.

— Am Außenbau präsentiert sich vor allem herr-

lich der 81 Meter hohe, mit durchbrochener Helm-

spitze versehene Turm, der in manchen seiner

ten Fenster, die aus der von König Ludwig er-

richteten Glasmalereianstalt hervorgingen. Sie

behandeln in ihren figuralen Teilen das ganze

Leben der Gottesmutter und vermögen ob ihrer

edlen, warm religiös gefühlten Kompositionen

jedes Auge zu fesseln. Tüchtige Künstler waren

es, welche hier die Kartons gezeichnet, voran

Josef A. Fischer'ch, dann Joh. Schraudolph,

W Röckel und Christian Ruben. Ganz im Sinne

dieser gelang auch die treffliche Ausführung durch

den verdienten ersten Leiter derKgl. Glasmalerei,

den Meister Max Ainmüller^). Damals, als

diese Sparte der Malerei erst wieder ins Leben

gerufen werden mußte, galt es zunächst eine Masse

schwieriger technischer Probleme förmlich neu zu

lösen, wozu der verdiente Sigmund Frank (geboren

1770 zu Nürnberg, gestorben 1847 zu München)

erfolgversprechenden Anfang gemacht hatte. Aus

Franks Spuren weiterwandelnd gelang es Ain-

XXXIII,XXXIV

7