63

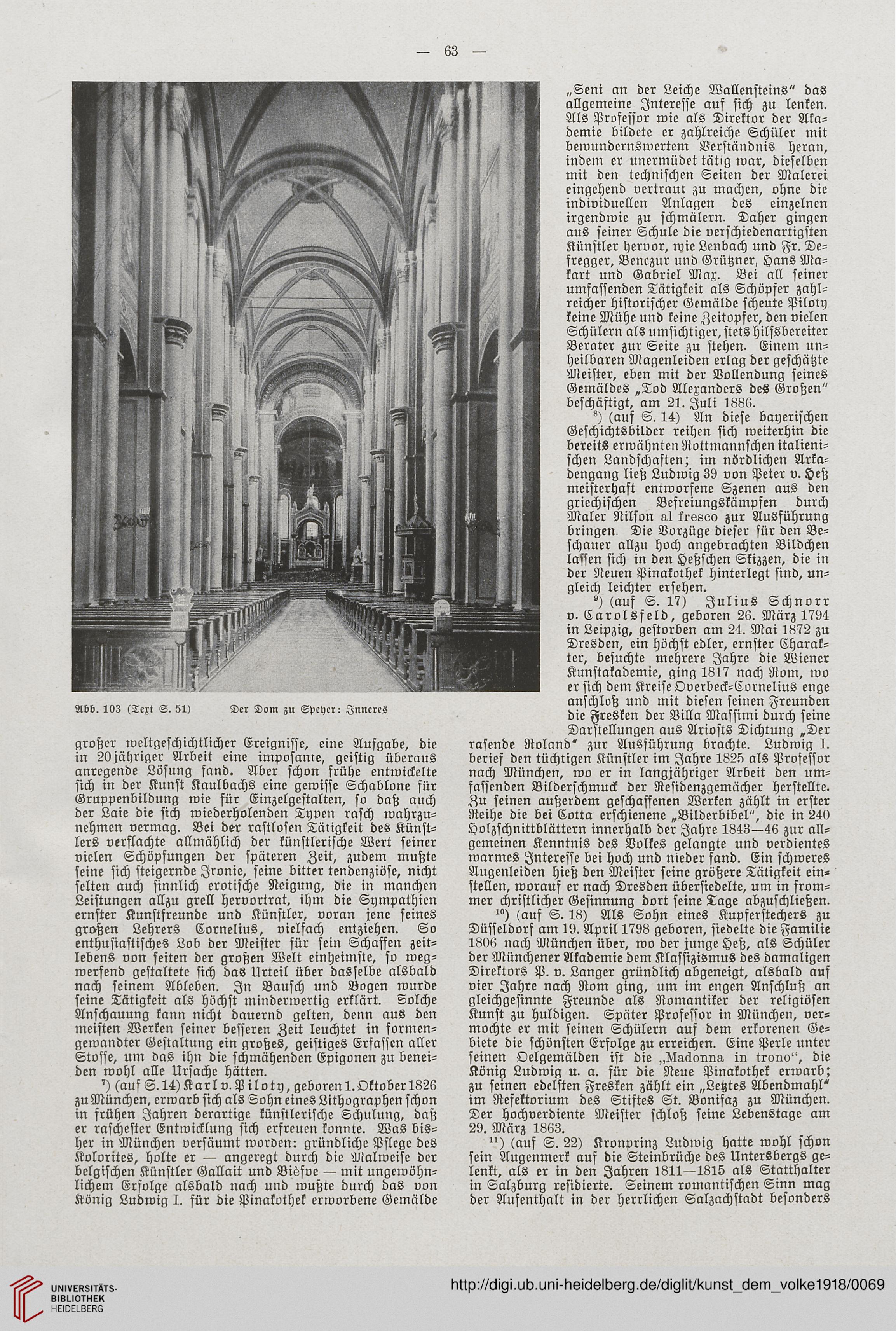

Abb. 103 (Text S. 51) Der Dom zu Speycr: Jnneres

großer woltgeschichtlicher Ereignisse, eine Aufgabe, die

in SOjähriger Arbeit eine imposame, gcistig überans

anregende Lösung fand. Aber schon frühe entwickelte

sich in der Kunst Kaulbachs eine gewisse Schablone für

Gruppenbildung wie für Einzelgestalten, so datz auch

der Laie die sich wiederholenden Typen rasch wahrzu-

nehmen vermag. Bei der rastlosen Täiigkeit des Künst-

lers verflachte allmählich der künstlerische Wert seiner

vielen Schöpfungen der späteren Zeit, zudem mutzte

seine sich steigernde Jronie, seine bitter tendenziöse, nicht

selten auch sinnlich erotische Neigung, die in manchen

Leistungen allzu grell hervortrat, ihm die Sympathien

ernster Kunstfreunde und Künstler, voran jene seines

grvtzen Lehrers Cornelius, vielfach entziehen. So

enthusiastisches Lob der Meister sür sein Schaffen zeit-

lebens von seiten der grotzen Welt einheimste, so weg-

werfend gestaltete sich das Urteil über dasselbe alsbald

nach seinem Ableben. Jn Bausch und Bogen wurde

seine Tätigkeit als höchst minderwertig erklärt. solche

Anschauung kann nicht dauernd gelten, denn aus den

meisten Werken seiner besseren Zeit leuchtet in formen-

gewandter Gestaltung ein grotzes, geistiges Erfasscn aller

Stoffe, um das ihn dic schmähenden Epigonen zu benei-

den wohl alle Ursache hätten.

') (auf S. 14) Karl v. P iloty, geboren 1.Oktober1826

zu München, erwarb sich als Sohn eines Lithographen schon

in frühen Jahren derartige künstlerische Schulung, datz

er raschester Entwicklung sich erfreuen konnte. Was bis-

her in München versäumt worden: gründliche Pflege des

Kolorites, holte er — angeregt durch die Malweise der

belgischen Künstler Gallait und Bisfve — mit ungewöhn-

lichem Erfolge alsbald nach und wutzte durch das von

König Ludwig I. für die Pinakothek erworbene Gemälde

„Seni an der Leiche Wallensteins" das

allgemeine Jnteresse auf sich zu lenken.

Als Professor wie als Direktor der Aka-

demie bildete er zahlreiche Schüler mit

bewundernswertem Verständnis heran,

indem er unermüdet tätig war, dieselben

mit den technischen Seilen der Malerei

eingehend vertraut zu machen, ohne die

individuellen Anlagen des einzelnen

irgendwie zu schmälern. Daher gingen

aus seiner Schule die verschiedenartigsten

Künstler hervor, wie Lenbach und Fr. De-

fregger, Benczur und Grützner, Hans Ma-

kart und Gabriel Max. Bei all seiner

umfassenden Tätigkeit als Schöpfer zahl-

reicher historischer Gemälde scheute Piloty

keine Mühe und keine Zeitopfer, den vielen

Schülern als umsichtiger, stets hilfsbereiter

Berater zur Seite zu stehen. Einem un-

heilbaren Magenleiden erlag der geschätzte

Meister, eben mit der Vollendung seines

Gemäldes „Tod Alexandcrs des Grotzen"

beschäftigt, am 21. Juli 1886.

°) (auf S. 14) An diese bayerischen

Geschichtsbilder reihen sich weiterhin die

bereits erwähnten Rottmannschen italieni-

schen Landschaften; im nördlichen Arka-

dengang lietz Ludwig 39 von Peter v. Hetz

meisterhaft entworfene Szenen aus den

griechischcn Befreiungskämpfen durch

Maler Nilson al Irssso zur Ausführung

bringen. Die Vorzüge dieser für den Be-

schauer allzu hoch angebrachten Bildchen

lassen sich in den Hetzschen Skizzen, die in

der Neuen Pinakothek hinterlegt sind, un-

gleich leichter ersehen.

°) (auf S. 17) Julius Schnorr

v. Carolsfeld, geboren 26. März 1794

in Leipzig, gestorben am 24. Mai 1872 zu

Dresden, ein höchst edler, ernster Charak-

ter, besuchte mehrere Jahre die Wiener

Kunstakademie, ging 1817 nach Rom, wo

er sich dem KreiseOverbeck-Cornelius enge

anschloh und mit diesen seinen Freunden

die Fresken der Villa Masstmi durch seine

Darstellungen aus Ariosts Dichtung „Der

rasende Roland" zur Aussührung brachte. Ludwig I.

berief den tüchtigen Künstler im Jahre 1825 als Professor

nach München, wo er in langjähriger Arbeit den um-

fassenden Bilderschmuck der Residenzgemächer herstellte.

Zu seinen autzerdem geschaffenen Werken zählt in erster

Reihe die bei Cotta erschienene „Bilderbibel", die in 240

Holzschnittblättern innerhalb der Jahre 1843—46 zur all-

gemeinen Kenntnis des Volkes gelangte und verdientes

warmes Jnteresse bei hoch und nieder fand. Ein schweres

Augenleiden hieh den Meister seine grötzere Tätigkeit ein-

stellen, worauf er nach Dresden übersiedelte, um in from-

mer christlicher Gesinnung dort seine Tage abzuschlietzen.

'") (auf S. 18) Als Sohn eines Kupferstechers zu

Düsseldorf am 19. April 1798 geboren, siedelte die Familie

1806 nach München über, wo der junge Hetz, als Schüler

der Münchener Akademie dem Klassizismus des damaligen

Direktors P. v. Langer gründlich abgeneigt, alsbald auf

vier Jahre nach Rom ging, um im engen Anschlutz an

gleichgesinnte Freunde als Romantiker der religiösen

Kunst zu huldigen. Später Professor in München, ver-

mochte er mit seinen Schülern auf dem erkorenen Ge-

biete die schönsten Erfolge zu erreichen. Eine Perle unter

seinen Oelgemälden ist die „Naäonna in trono", die

König Ludwig u. a. für die Neue Pinakothek erwarb;

zu seinen edelsten Fresken zählt ein „Letztes Abendmahl"

im Refektorium des Stiftes St. Bonifaz zu München.

Der hochverdiente Meister schloh seine Lebenstage am

29. März 1863.

") (auf S. 22) Kronprinz Ludwig hatte wohl schon

sein Augenmerk auf die Steinbrüche des Untersbergs ge-

lenkt, als er in den Jahren 1811—1815 als Statthalter

in Salzburg residierte. Seinem romantischen Sinn mag

der Aufenthalt in der herrlichen Salzachstadt besonders

Abb. 103 (Text S. 51) Der Dom zu Speycr: Jnneres

großer woltgeschichtlicher Ereignisse, eine Aufgabe, die

in SOjähriger Arbeit eine imposame, gcistig überans

anregende Lösung fand. Aber schon frühe entwickelte

sich in der Kunst Kaulbachs eine gewisse Schablone für

Gruppenbildung wie für Einzelgestalten, so datz auch

der Laie die sich wiederholenden Typen rasch wahrzu-

nehmen vermag. Bei der rastlosen Täiigkeit des Künst-

lers verflachte allmählich der künstlerische Wert seiner

vielen Schöpfungen der späteren Zeit, zudem mutzte

seine sich steigernde Jronie, seine bitter tendenziöse, nicht

selten auch sinnlich erotische Neigung, die in manchen

Leistungen allzu grell hervortrat, ihm die Sympathien

ernster Kunstfreunde und Künstler, voran jene seines

grvtzen Lehrers Cornelius, vielfach entziehen. So

enthusiastisches Lob der Meister sür sein Schaffen zeit-

lebens von seiten der grotzen Welt einheimste, so weg-

werfend gestaltete sich das Urteil über dasselbe alsbald

nach seinem Ableben. Jn Bausch und Bogen wurde

seine Tätigkeit als höchst minderwertig erklärt. solche

Anschauung kann nicht dauernd gelten, denn aus den

meisten Werken seiner besseren Zeit leuchtet in formen-

gewandter Gestaltung ein grotzes, geistiges Erfasscn aller

Stoffe, um das ihn dic schmähenden Epigonen zu benei-

den wohl alle Ursache hätten.

') (auf S. 14) Karl v. P iloty, geboren 1.Oktober1826

zu München, erwarb sich als Sohn eines Lithographen schon

in frühen Jahren derartige künstlerische Schulung, datz

er raschester Entwicklung sich erfreuen konnte. Was bis-

her in München versäumt worden: gründliche Pflege des

Kolorites, holte er — angeregt durch die Malweise der

belgischen Künstler Gallait und Bisfve — mit ungewöhn-

lichem Erfolge alsbald nach und wutzte durch das von

König Ludwig I. für die Pinakothek erworbene Gemälde

„Seni an der Leiche Wallensteins" das

allgemeine Jnteresse auf sich zu lenken.

Als Professor wie als Direktor der Aka-

demie bildete er zahlreiche Schüler mit

bewundernswertem Verständnis heran,

indem er unermüdet tätig war, dieselben

mit den technischen Seilen der Malerei

eingehend vertraut zu machen, ohne die

individuellen Anlagen des einzelnen

irgendwie zu schmälern. Daher gingen

aus seiner Schule die verschiedenartigsten

Künstler hervor, wie Lenbach und Fr. De-

fregger, Benczur und Grützner, Hans Ma-

kart und Gabriel Max. Bei all seiner

umfassenden Tätigkeit als Schöpfer zahl-

reicher historischer Gemälde scheute Piloty

keine Mühe und keine Zeitopfer, den vielen

Schülern als umsichtiger, stets hilfsbereiter

Berater zur Seite zu stehen. Einem un-

heilbaren Magenleiden erlag der geschätzte

Meister, eben mit der Vollendung seines

Gemäldes „Tod Alexandcrs des Grotzen"

beschäftigt, am 21. Juli 1886.

°) (auf S. 14) An diese bayerischen

Geschichtsbilder reihen sich weiterhin die

bereits erwähnten Rottmannschen italieni-

schen Landschaften; im nördlichen Arka-

dengang lietz Ludwig 39 von Peter v. Hetz

meisterhaft entworfene Szenen aus den

griechischcn Befreiungskämpfen durch

Maler Nilson al Irssso zur Ausführung

bringen. Die Vorzüge dieser für den Be-

schauer allzu hoch angebrachten Bildchen

lassen sich in den Hetzschen Skizzen, die in

der Neuen Pinakothek hinterlegt sind, un-

gleich leichter ersehen.

°) (auf S. 17) Julius Schnorr

v. Carolsfeld, geboren 26. März 1794

in Leipzig, gestorben am 24. Mai 1872 zu

Dresden, ein höchst edler, ernster Charak-

ter, besuchte mehrere Jahre die Wiener

Kunstakademie, ging 1817 nach Rom, wo

er sich dem KreiseOverbeck-Cornelius enge

anschloh und mit diesen seinen Freunden

die Fresken der Villa Masstmi durch seine

Darstellungen aus Ariosts Dichtung „Der

rasende Roland" zur Aussührung brachte. Ludwig I.

berief den tüchtigen Künstler im Jahre 1825 als Professor

nach München, wo er in langjähriger Arbeit den um-

fassenden Bilderschmuck der Residenzgemächer herstellte.

Zu seinen autzerdem geschaffenen Werken zählt in erster

Reihe die bei Cotta erschienene „Bilderbibel", die in 240

Holzschnittblättern innerhalb der Jahre 1843—46 zur all-

gemeinen Kenntnis des Volkes gelangte und verdientes

warmes Jnteresse bei hoch und nieder fand. Ein schweres

Augenleiden hieh den Meister seine grötzere Tätigkeit ein-

stellen, worauf er nach Dresden übersiedelte, um in from-

mer christlicher Gesinnung dort seine Tage abzuschlietzen.

'") (auf S. 18) Als Sohn eines Kupferstechers zu

Düsseldorf am 19. April 1798 geboren, siedelte die Familie

1806 nach München über, wo der junge Hetz, als Schüler

der Münchener Akademie dem Klassizismus des damaligen

Direktors P. v. Langer gründlich abgeneigt, alsbald auf

vier Jahre nach Rom ging, um im engen Anschlutz an

gleichgesinnte Freunde als Romantiker der religiösen

Kunst zu huldigen. Später Professor in München, ver-

mochte er mit seinen Schülern auf dem erkorenen Ge-

biete die schönsten Erfolge zu erreichen. Eine Perle unter

seinen Oelgemälden ist die „Naäonna in trono", die

König Ludwig u. a. für die Neue Pinakothek erwarb;

zu seinen edelsten Fresken zählt ein „Letztes Abendmahl"

im Refektorium des Stiftes St. Bonifaz zu München.

Der hochverdiente Meister schloh seine Lebenstage am

29. März 1863.

") (auf S. 22) Kronprinz Ludwig hatte wohl schon

sein Augenmerk auf die Steinbrüche des Untersbergs ge-

lenkt, als er in den Jahren 1811—1815 als Statthalter

in Salzburg residierte. Seinem romantischen Sinn mag

der Aufenthalt in der herrlichen Salzachstadt besonders