4

Abb. S (Text S. 17> Phot. F. Bruckmann

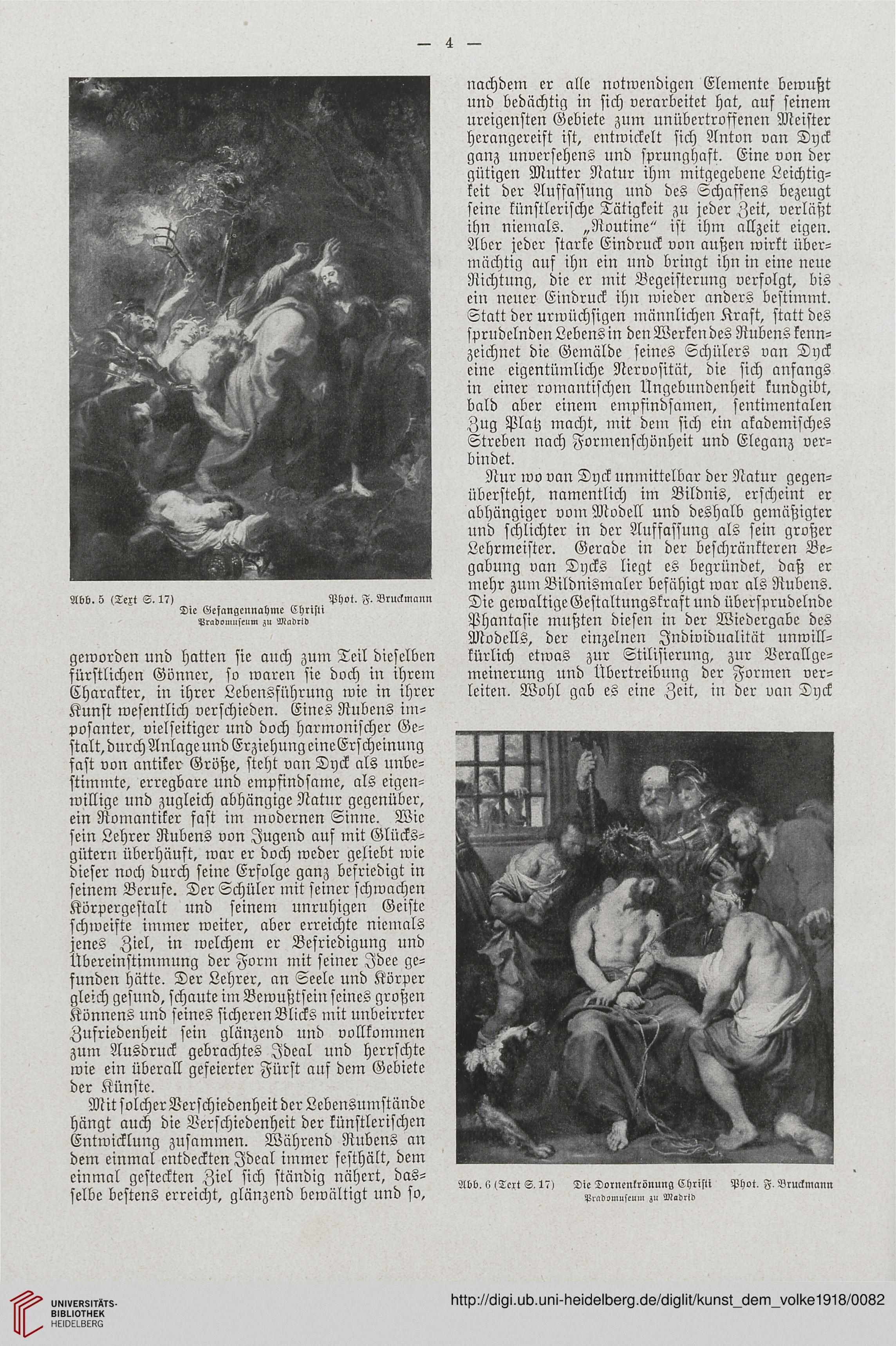

Die Gesangcnnahmc Christi

geworden und hatten sie auch zum Teil dieselben

fürstlichen Gönner, so waren sie doch in ihrem

Charakter, in ihrer Lebensführung wie in ihrer

Kunst wesentlich verschieden. Eines Rubens im-

posanter, vielseitiger und doch harmonischer Ge-

stalt, durch Anlage und Erziehung eineErscheinung

fast von antiker Größe, steht van Dyck als unbe-

stimmte, erregbare und empfindsame, als eigen-

willige und zugleich abhängige Natur gegenüber,

ein Romantiker fast im modernen Sinne. Wic

sein Lehrer Rubens von Jugend auf mit Glücks-

gütern überhäuft, war er doch weder geliebt wie

dieser noch durch seine Erfolge ganz befriedigt in

seinem Berufe. Der Schüler mit seiner schwachen

Körpergestalt und seinem unruhigen Geiste

schweifte immer weiter, aber erreichte niemals

jenes Ziel, in welchem er Besriedigung und

Ubereinstimmung der Form mit seiner Jdee ge-

funden hätte. Der Lehrer, an Seele und Körper

gleich gesund, schaute im Bewußtsein seines großen

Könnens und feines sicheren Blicks mit unbeirrter

Zufriedenheit sein glänzend und vollkommen

zum Ausdruck gebrachtes Jdeal und herrschte

wie ein überall gefeierter Fürst auf dem Gebiete

der Künste.

Mit solcherVerschiedenheitderLebensumstände

hängt auch die Verschiedenheit der künstlerischen

Entwicklung zusammen. Während Rubens an

dem einmal entdeckten Jdeal immer festhält, dem

einmal gesteckten Ziel sich ständig nähert, das-

selbe bestens erreicht, glänzend bewältigt und so.

nachdem er alle notwendigen Elemente bewußt

und bedächtig in sich verarbeitet hat, auf seinem

ureigensten Gebiete zum unübertroffenen Meister

herangereift ist, entwickelt sich Anton van Dyck

ganz unversehens und sprunghaft. Eine von der

gütigen Mutter Natur ihm mitgegebene Leichtig-

keit der Ausfassung und des Schaffens bezeugt

seine künstlerische Tätigkeit zu jeder Zeit, verläßt

ihn niemals. „Noutine" ist ihm allzeit eigen.

Aber jeder starke Eindruck von außen wirkt über-

mächtig auf ihn ein und bringt ihn in eine neue

Nichtung, die er mit Begeisterung verfolgt, bis

ein neuer Eindruck ihn wieder anders bestimmt.

Statt der urwüchsigen männlichen Kraft, statt des

sprudelndenLebensin denWerkendes Rubens kenn-

zeichnet die Gemälde seines Schülers van Dyck

eine eigentümliche Nervosität, die sich anfangs

in einer romantischen Ungebundenheit kundgibt,

bald aber einem empfindsamen, sentimentalen

Zug Platz macht, mit dem sich ein akademisches

Streben nach Formenschönheit und Eleganz ver-

bindet.

Nur wo van Dyck unmittelbar der Natur gegen-

übersteht, namentlich im Bildnis, erscheint er

abhängiger vom Modell und deshalb gemäßigter

und schlichter in der Auffassung als sein großer

Lehrmeister. Gerade in der beschränkteren Be-

gabung van Dycks liegt es begründet, daß er

mehr zum Bildnismaler befähigt war als Rubens.

Die gewaltigeGestaltungskraft und übersprudelnde

Phantasie mußten diesen in der Wiedergabe des

Modells, der einzelnen Jndividualität unwill-

kürlich etwas zur Stilisierung, zur Verallge-

meinerung und Ilbertreibung der Formen ver-

leiten. Wohl gab es eine Zeit, in der van Dyck

Abb. k (Tcrt S. 17) Die Dorncnkrönung Christi Phot. F. Bruckmann

Abb. S (Text S. 17> Phot. F. Bruckmann

Die Gesangcnnahmc Christi

geworden und hatten sie auch zum Teil dieselben

fürstlichen Gönner, so waren sie doch in ihrem

Charakter, in ihrer Lebensführung wie in ihrer

Kunst wesentlich verschieden. Eines Rubens im-

posanter, vielseitiger und doch harmonischer Ge-

stalt, durch Anlage und Erziehung eineErscheinung

fast von antiker Größe, steht van Dyck als unbe-

stimmte, erregbare und empfindsame, als eigen-

willige und zugleich abhängige Natur gegenüber,

ein Romantiker fast im modernen Sinne. Wic

sein Lehrer Rubens von Jugend auf mit Glücks-

gütern überhäuft, war er doch weder geliebt wie

dieser noch durch seine Erfolge ganz befriedigt in

seinem Berufe. Der Schüler mit seiner schwachen

Körpergestalt und seinem unruhigen Geiste

schweifte immer weiter, aber erreichte niemals

jenes Ziel, in welchem er Besriedigung und

Ubereinstimmung der Form mit seiner Jdee ge-

funden hätte. Der Lehrer, an Seele und Körper

gleich gesund, schaute im Bewußtsein seines großen

Könnens und feines sicheren Blicks mit unbeirrter

Zufriedenheit sein glänzend und vollkommen

zum Ausdruck gebrachtes Jdeal und herrschte

wie ein überall gefeierter Fürst auf dem Gebiete

der Künste.

Mit solcherVerschiedenheitderLebensumstände

hängt auch die Verschiedenheit der künstlerischen

Entwicklung zusammen. Während Rubens an

dem einmal entdeckten Jdeal immer festhält, dem

einmal gesteckten Ziel sich ständig nähert, das-

selbe bestens erreicht, glänzend bewältigt und so.

nachdem er alle notwendigen Elemente bewußt

und bedächtig in sich verarbeitet hat, auf seinem

ureigensten Gebiete zum unübertroffenen Meister

herangereift ist, entwickelt sich Anton van Dyck

ganz unversehens und sprunghaft. Eine von der

gütigen Mutter Natur ihm mitgegebene Leichtig-

keit der Ausfassung und des Schaffens bezeugt

seine künstlerische Tätigkeit zu jeder Zeit, verläßt

ihn niemals. „Noutine" ist ihm allzeit eigen.

Aber jeder starke Eindruck von außen wirkt über-

mächtig auf ihn ein und bringt ihn in eine neue

Nichtung, die er mit Begeisterung verfolgt, bis

ein neuer Eindruck ihn wieder anders bestimmt.

Statt der urwüchsigen männlichen Kraft, statt des

sprudelndenLebensin denWerkendes Rubens kenn-

zeichnet die Gemälde seines Schülers van Dyck

eine eigentümliche Nervosität, die sich anfangs

in einer romantischen Ungebundenheit kundgibt,

bald aber einem empfindsamen, sentimentalen

Zug Platz macht, mit dem sich ein akademisches

Streben nach Formenschönheit und Eleganz ver-

bindet.

Nur wo van Dyck unmittelbar der Natur gegen-

übersteht, namentlich im Bildnis, erscheint er

abhängiger vom Modell und deshalb gemäßigter

und schlichter in der Auffassung als sein großer

Lehrmeister. Gerade in der beschränkteren Be-

gabung van Dycks liegt es begründet, daß er

mehr zum Bildnismaler befähigt war als Rubens.

Die gewaltigeGestaltungskraft und übersprudelnde

Phantasie mußten diesen in der Wiedergabe des

Modells, der einzelnen Jndividualität unwill-

kürlich etwas zur Stilisierung, zur Verallge-

meinerung und Ilbertreibung der Formen ver-

leiten. Wohl gab es eine Zeit, in der van Dyck

Abb. k (Tcrt S. 17) Die Dorncnkrönung Christi Phot. F. Bruckmann