7

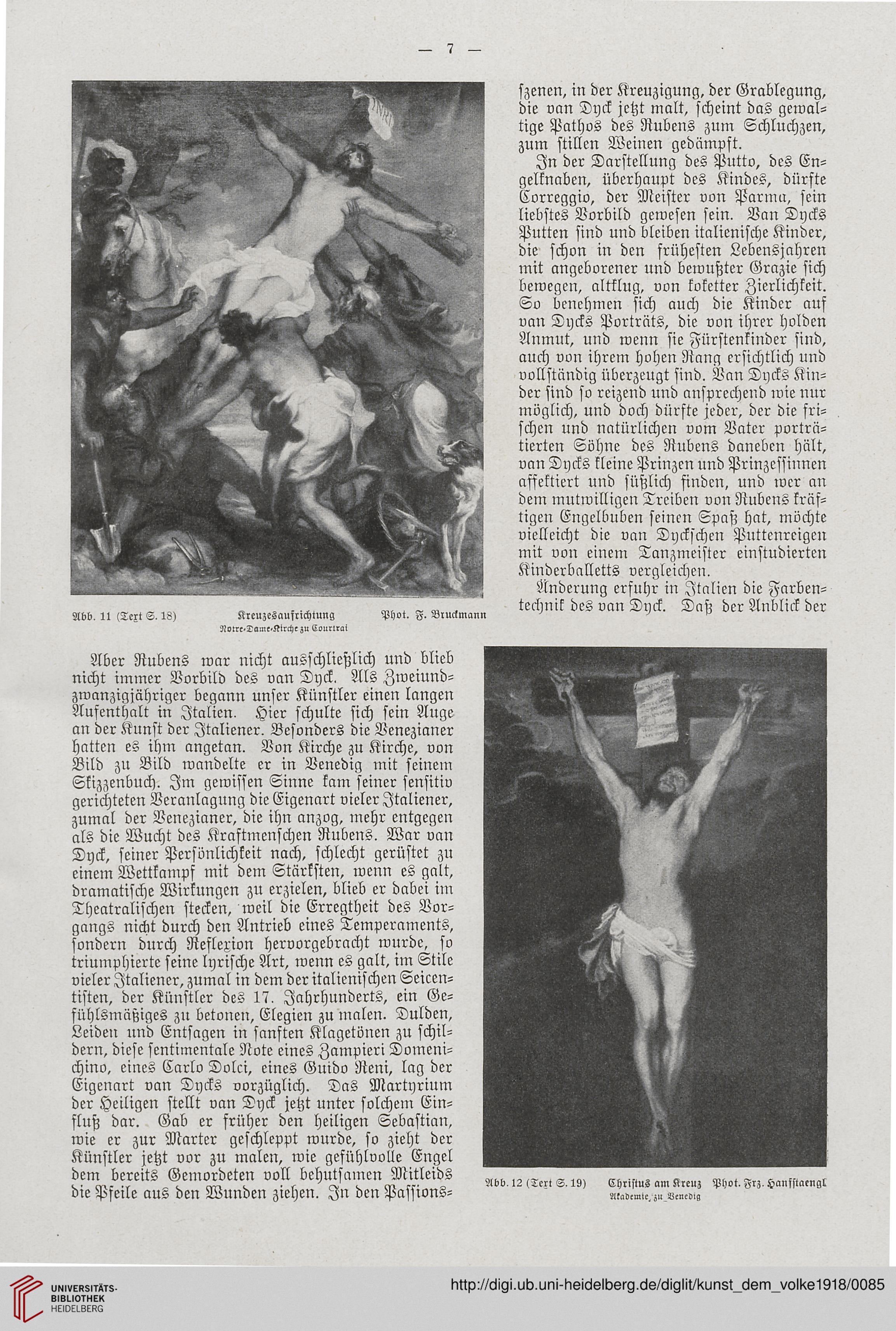

Abb. 1l (Text S. 18) Kreuzesaufrichtung Phot. F. Bruclmann

szenen, in der Kreuzigung, der Grablegung,

die van Dyck jetzt malt, scheint das gewal-

tige Pathos des Rubens zum Schluchzen,

zum stillen Weinen gedämpft.

Jn der Darstellung des Putto, des En-

gelknaben, überhaupt des Kindes, dürfte

Correggio, der Meister von Parma, sein

liebstes Vorbild gewesen sein. Van Dycks

Putten sind und bleiben italienische Kinder,

die schon in den frühesten Lebensjahren

mit angeborener und bewußter Grazie sich

bewegen, altklug, von koketter Zierlichkeit.

So benehmen sich auch die Kinder auf

van Dycks Porträts, die von ihrer holden

Anmut, und wenn sie Fürstenkinder sind,

auch vvn ihrem hohen Rang ersichtlich und

vollständig überzeugt sind. Van Dycks Kin-

der sind so reizend und ansprechend wie nur

möglich, und doch dürfte jeder, der die fri-

schen und natürlichen vom Vater porträ-

tierten Söhne des Rubens daneben hält,

van Dycks kleine Prinzen und Prinzessinnen

affektiert und sühlich sinden, und wcr an

dem mutwilligen Treiben von Rubens kräf-

tigen Engelbuben seinen Spaß hat, möchte

vielleicht die van Dyckschen Puttenreigen

mit von einem Tanzmeister einstudierten

Kinderballetts vergleichen.

Änderung erfuhr in Jtalien die Farben-

technik des van Dyck. Daß der Anblick der

Aber Rubens war nicht ausschließlich und blieb

nicht immer Vorbild des van Dyck. Als Zweiund-

zwanzigjähriger begann unser Künstler einen langen

Ausenthalt in Jtalien. Hier schulte sich sein Auge

an der Kunst der Jtaliener. Besonders die Venezianer

hatten es ihm angetan. Von Kirche zu Kirche, von

Bild zu Bild wandelte er in Venedig mit seinem

Skizzenbuch. Jm gewissen Sinne kam seiner sensitiv

gerichteten Veranlagung die Eigenart vielerJtaliener,

zumal der Venezianer, die ihn anzog, mehr entgegen

als die Wucht des Kraftmenschen Rubens. War van

Dyck, seiner Persönlichkeit nach, schlecht gerüstet zu

einem Wettkampf mit dem Stärksten, wenn es galt,

dramatische Wirkungen zu erzielen, blieb er dabei im

Theatralischen stecken, weil die Erregtheit des Vor-

gangs nicht durch den Antrieb eines Temperaments,

sondern durch Reflexion hervorgebracht wurde, so

triumphierte seine lyrische Art, wenn es galt, im Stile

vieler Jtaliener, zumal in dem der italienischen Seicen-

tisten, der Künstler des 17. Jahrhunderts, ein Ge-

fühlsmäßiges zu betonen, Elegien zu malen. Dulden,

Leiden und Entsagen in sanften Klagetönen zu schil-

dern, diese sentimentale Note eines Zampieri Domeni-

chino, eines Carlo Dolci, eines Guido Reni, lag der

Eigenart van Dycks vorzüglich. Das Martyrium

der Heiligen stellt van Dyck jetzt unter solchem Ein-

sluß dar. Gab er früher den heiligen Sebastian,

wie er zur Marter geschleppt wurde, so zieht der

Künstler jetzt vor zu malen, wie gefühlvolle Engel

dem bereits Gemordeten voll behutsnmen Mitleids

die Pfeile aus den Wunden ziehen. Jn den Passions-

Abb. 12 (Tcrt S. 19) Christus am Kreuz Phot. Frz. Hansstacngl

Abb. 1l (Text S. 18) Kreuzesaufrichtung Phot. F. Bruclmann

szenen, in der Kreuzigung, der Grablegung,

die van Dyck jetzt malt, scheint das gewal-

tige Pathos des Rubens zum Schluchzen,

zum stillen Weinen gedämpft.

Jn der Darstellung des Putto, des En-

gelknaben, überhaupt des Kindes, dürfte

Correggio, der Meister von Parma, sein

liebstes Vorbild gewesen sein. Van Dycks

Putten sind und bleiben italienische Kinder,

die schon in den frühesten Lebensjahren

mit angeborener und bewußter Grazie sich

bewegen, altklug, von koketter Zierlichkeit.

So benehmen sich auch die Kinder auf

van Dycks Porträts, die von ihrer holden

Anmut, und wenn sie Fürstenkinder sind,

auch vvn ihrem hohen Rang ersichtlich und

vollständig überzeugt sind. Van Dycks Kin-

der sind so reizend und ansprechend wie nur

möglich, und doch dürfte jeder, der die fri-

schen und natürlichen vom Vater porträ-

tierten Söhne des Rubens daneben hält,

van Dycks kleine Prinzen und Prinzessinnen

affektiert und sühlich sinden, und wcr an

dem mutwilligen Treiben von Rubens kräf-

tigen Engelbuben seinen Spaß hat, möchte

vielleicht die van Dyckschen Puttenreigen

mit von einem Tanzmeister einstudierten

Kinderballetts vergleichen.

Änderung erfuhr in Jtalien die Farben-

technik des van Dyck. Daß der Anblick der

Aber Rubens war nicht ausschließlich und blieb

nicht immer Vorbild des van Dyck. Als Zweiund-

zwanzigjähriger begann unser Künstler einen langen

Ausenthalt in Jtalien. Hier schulte sich sein Auge

an der Kunst der Jtaliener. Besonders die Venezianer

hatten es ihm angetan. Von Kirche zu Kirche, von

Bild zu Bild wandelte er in Venedig mit seinem

Skizzenbuch. Jm gewissen Sinne kam seiner sensitiv

gerichteten Veranlagung die Eigenart vielerJtaliener,

zumal der Venezianer, die ihn anzog, mehr entgegen

als die Wucht des Kraftmenschen Rubens. War van

Dyck, seiner Persönlichkeit nach, schlecht gerüstet zu

einem Wettkampf mit dem Stärksten, wenn es galt,

dramatische Wirkungen zu erzielen, blieb er dabei im

Theatralischen stecken, weil die Erregtheit des Vor-

gangs nicht durch den Antrieb eines Temperaments,

sondern durch Reflexion hervorgebracht wurde, so

triumphierte seine lyrische Art, wenn es galt, im Stile

vieler Jtaliener, zumal in dem der italienischen Seicen-

tisten, der Künstler des 17. Jahrhunderts, ein Ge-

fühlsmäßiges zu betonen, Elegien zu malen. Dulden,

Leiden und Entsagen in sanften Klagetönen zu schil-

dern, diese sentimentale Note eines Zampieri Domeni-

chino, eines Carlo Dolci, eines Guido Reni, lag der

Eigenart van Dycks vorzüglich. Das Martyrium

der Heiligen stellt van Dyck jetzt unter solchem Ein-

sluß dar. Gab er früher den heiligen Sebastian,

wie er zur Marter geschleppt wurde, so zieht der

Künstler jetzt vor zu malen, wie gefühlvolle Engel

dem bereits Gemordeten voll behutsnmen Mitleids

die Pfeile aus den Wunden ziehen. Jn den Passions-

Abb. 12 (Tcrt S. 19) Christus am Kreuz Phot. Frz. Hansstacngl