— 8 —

venezianischen Bilder, ge-

malt von den größten Far-

benkünstlern der Welt, einen

derartigen Eindruck auf das

schönheitstrunkene Auge des

Flamen hinterließ, daß es

ihn mächtig anzog, die vene-

zianische Methode zu lernen

und nachzuahmen, ist nur

natürlich. Tauchte van Dyck

seinen Pinsel vordem vor

allem gern in leuchtendes

Rot, so verzichtete er jetzt

immer mehr auf diese Farbe,

selbst dann, wenn hundert-

jährige Traditionen sie zu

sordern schienen, hüllte z. B.

in der „Pietü" des Berliner

Museums den Oberkörper

des Johannes in ein schwärz-

liches Gewand und be-

schränkte das Rot auf den

Mantel des Apostels. Am

meisten wurde unser Künst-

ler begreiflicherweisevonTi-

zians hoher Kunst gefesselt.

Den vordem zarten und hel-

len Fleischtönen gibt er nun-

mehr einen braunrötlichen

Zusatz,verwendet, gleich vie-

len Venezianern, beim Ma-

len der Luft häufig Grün

und Ultramarin. Gold und

Azur, die nicht allzu spar-

sam aufgelegt werden, lassen

die Gewänder lichtvoller als

früher erscheinen; über dem

Ganzen aber glüht gern je-

nes weiche, ins Rötliche

schimmernde Goldbraun, das

insbesondere für Tizians

Alterswerke charakteristisch ist. Ein trefsliches Bei-

spiel des harmonischen Farbengeschmacks, den sich

van Dyck in Jtalien ausbildete, ist das Breitbild

der„ PietL" in der Münchener Pinakothek (Abb. 7).

Wie wirkungsvoll wird die weiße Helligkeit des

Leichnams und des Tuches vom Blau im Mantel

der Madonna und den orangefarbenen Gewändern

der goldblonden Engel umrahmt, und wie labt

sich unser Auge an dem Decrescendo, dem all-

mählichen Verklingen aller dieser Töne in dem

Schwarzgrün des Uberwurfes, dem Dunkelgrau

der mächtigen Cherubimflügel und in den bald

dunkelblauen, bald schwarzgrauen Wolken. Die

gleiche reife Farbenkunst ofsenbart sich in der

großen „Pietll" des AntwerpenerMuseums (Abb. 8),

wo auch die warmen Töne in den Gestalten der

Lebenden mit der Totenfarbe des Leichnams und

dem Weiß des Linnens kontrastieren. Durch

ähnliche Gegensätze wirken die kleinenDarstellungen

des Kruzifixus, wo grünliche Fleischtöne sich vom

dunkeln Nachthimmel im fahlen Leuchten abheben.

Auch in den Porträts aus van Dycks italienischer

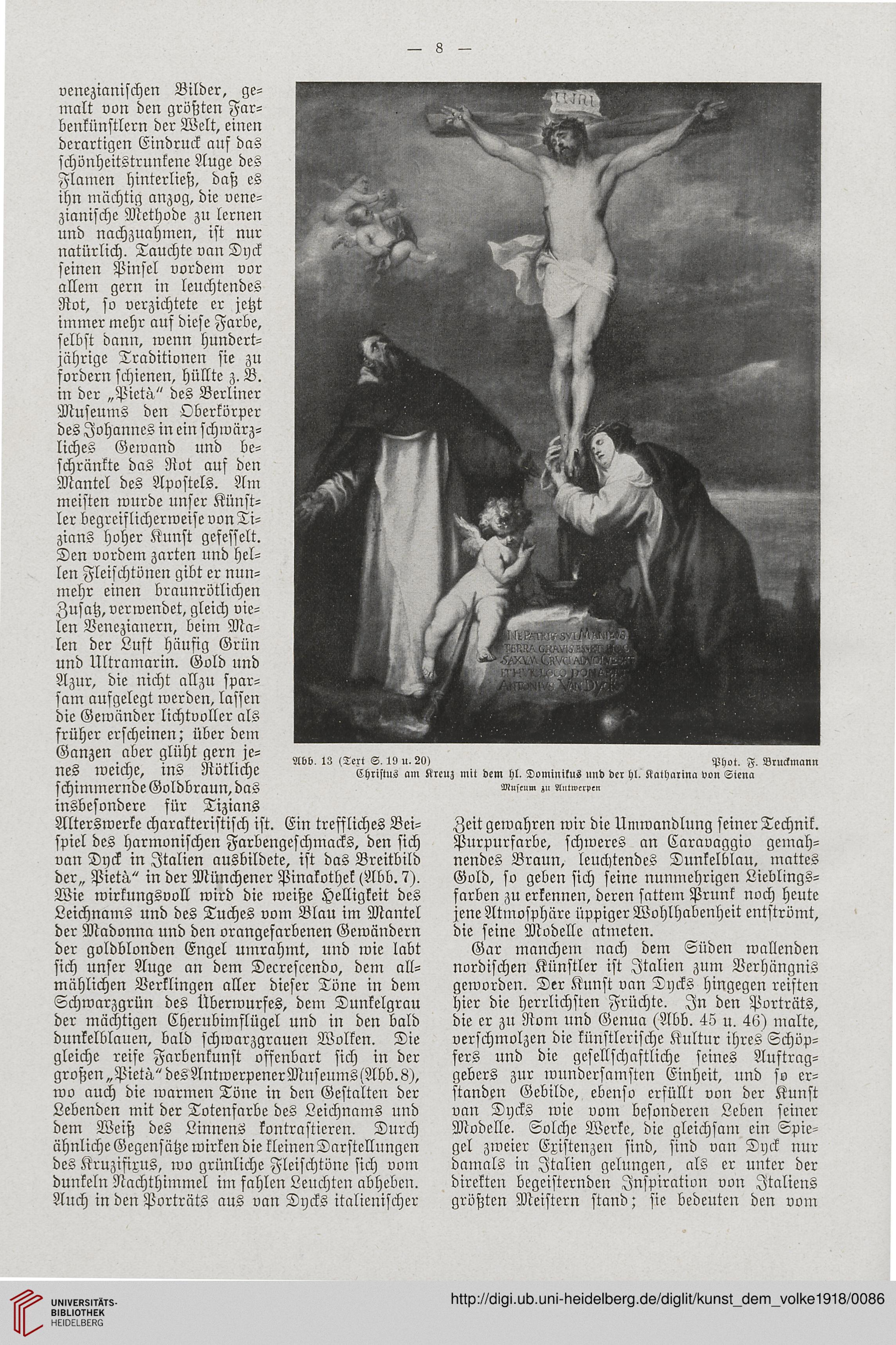

Abb. 13 (Tert S. 19 u. 20) Phot. F. Bruckmann

Christus am Krcuz mit dem hl. Dominilus und der hl. Katharina von Stena

Zeit gewahren wir die Umwandlung seinerTechnik.

Purpursarbe, schweres an Caravaggio gemah-

nendes Braun, leuchtendes Dunkelblau, inattes

Gold, so geben sich seine nunmehrigen Lieblings-

farben zu erkennen, deren sattem Prunk noch heute

jene Atmosphäre üppiger Wohlhabenheit entströmt,

die seine Modelle atmeten.

Gar manchem nach dem Süden wallenden

nordischen Künstler ist Jtalien zum Verhängnis

geworden. Der Kunst van Dycks hingegen reiften

hier die herrlichsten Früchte. Jn den Porträts,

die er zu Rom und Genua (Abb. 45 u. 46) malte,

verschmolzen die künstlerische Kultur ihres Schöp-

fers und die gesellschaftliche seines Auftrag-

gebers zur wundersamsten Einheit, und so er-

standen Gebilde, ebenso ersüllt von der Kunst

van Dycks wie vom besonderen Leben seiner

Modelle. Solche Werke. die gleichsam ein Spie-

gel zweier Existenzen sind, sind van Dyck nur

damals in Jtalien gelungen, als er unter der

direkten begeisternden Jnspiration von Jtaliens

größten Meistern stand; sie bedeuten den vom

venezianischen Bilder, ge-

malt von den größten Far-

benkünstlern der Welt, einen

derartigen Eindruck auf das

schönheitstrunkene Auge des

Flamen hinterließ, daß es

ihn mächtig anzog, die vene-

zianische Methode zu lernen

und nachzuahmen, ist nur

natürlich. Tauchte van Dyck

seinen Pinsel vordem vor

allem gern in leuchtendes

Rot, so verzichtete er jetzt

immer mehr auf diese Farbe,

selbst dann, wenn hundert-

jährige Traditionen sie zu

sordern schienen, hüllte z. B.

in der „Pietü" des Berliner

Museums den Oberkörper

des Johannes in ein schwärz-

liches Gewand und be-

schränkte das Rot auf den

Mantel des Apostels. Am

meisten wurde unser Künst-

ler begreiflicherweisevonTi-

zians hoher Kunst gefesselt.

Den vordem zarten und hel-

len Fleischtönen gibt er nun-

mehr einen braunrötlichen

Zusatz,verwendet, gleich vie-

len Venezianern, beim Ma-

len der Luft häufig Grün

und Ultramarin. Gold und

Azur, die nicht allzu spar-

sam aufgelegt werden, lassen

die Gewänder lichtvoller als

früher erscheinen; über dem

Ganzen aber glüht gern je-

nes weiche, ins Rötliche

schimmernde Goldbraun, das

insbesondere für Tizians

Alterswerke charakteristisch ist. Ein trefsliches Bei-

spiel des harmonischen Farbengeschmacks, den sich

van Dyck in Jtalien ausbildete, ist das Breitbild

der„ PietL" in der Münchener Pinakothek (Abb. 7).

Wie wirkungsvoll wird die weiße Helligkeit des

Leichnams und des Tuches vom Blau im Mantel

der Madonna und den orangefarbenen Gewändern

der goldblonden Engel umrahmt, und wie labt

sich unser Auge an dem Decrescendo, dem all-

mählichen Verklingen aller dieser Töne in dem

Schwarzgrün des Uberwurfes, dem Dunkelgrau

der mächtigen Cherubimflügel und in den bald

dunkelblauen, bald schwarzgrauen Wolken. Die

gleiche reife Farbenkunst ofsenbart sich in der

großen „Pietll" des AntwerpenerMuseums (Abb. 8),

wo auch die warmen Töne in den Gestalten der

Lebenden mit der Totenfarbe des Leichnams und

dem Weiß des Linnens kontrastieren. Durch

ähnliche Gegensätze wirken die kleinenDarstellungen

des Kruzifixus, wo grünliche Fleischtöne sich vom

dunkeln Nachthimmel im fahlen Leuchten abheben.

Auch in den Porträts aus van Dycks italienischer

Abb. 13 (Tert S. 19 u. 20) Phot. F. Bruckmann

Christus am Krcuz mit dem hl. Dominilus und der hl. Katharina von Stena

Zeit gewahren wir die Umwandlung seinerTechnik.

Purpursarbe, schweres an Caravaggio gemah-

nendes Braun, leuchtendes Dunkelblau, inattes

Gold, so geben sich seine nunmehrigen Lieblings-

farben zu erkennen, deren sattem Prunk noch heute

jene Atmosphäre üppiger Wohlhabenheit entströmt,

die seine Modelle atmeten.

Gar manchem nach dem Süden wallenden

nordischen Künstler ist Jtalien zum Verhängnis

geworden. Der Kunst van Dycks hingegen reiften

hier die herrlichsten Früchte. Jn den Porträts,

die er zu Rom und Genua (Abb. 45 u. 46) malte,

verschmolzen die künstlerische Kultur ihres Schöp-

fers und die gesellschaftliche seines Auftrag-

gebers zur wundersamsten Einheit, und so er-

standen Gebilde, ebenso ersüllt von der Kunst

van Dycks wie vom besonderen Leben seiner

Modelle. Solche Werke. die gleichsam ein Spie-

gel zweier Existenzen sind, sind van Dyck nur

damals in Jtalien gelungen, als er unter der

direkten begeisternden Jnspiration von Jtaliens

größten Meistern stand; sie bedeuten den vom