19

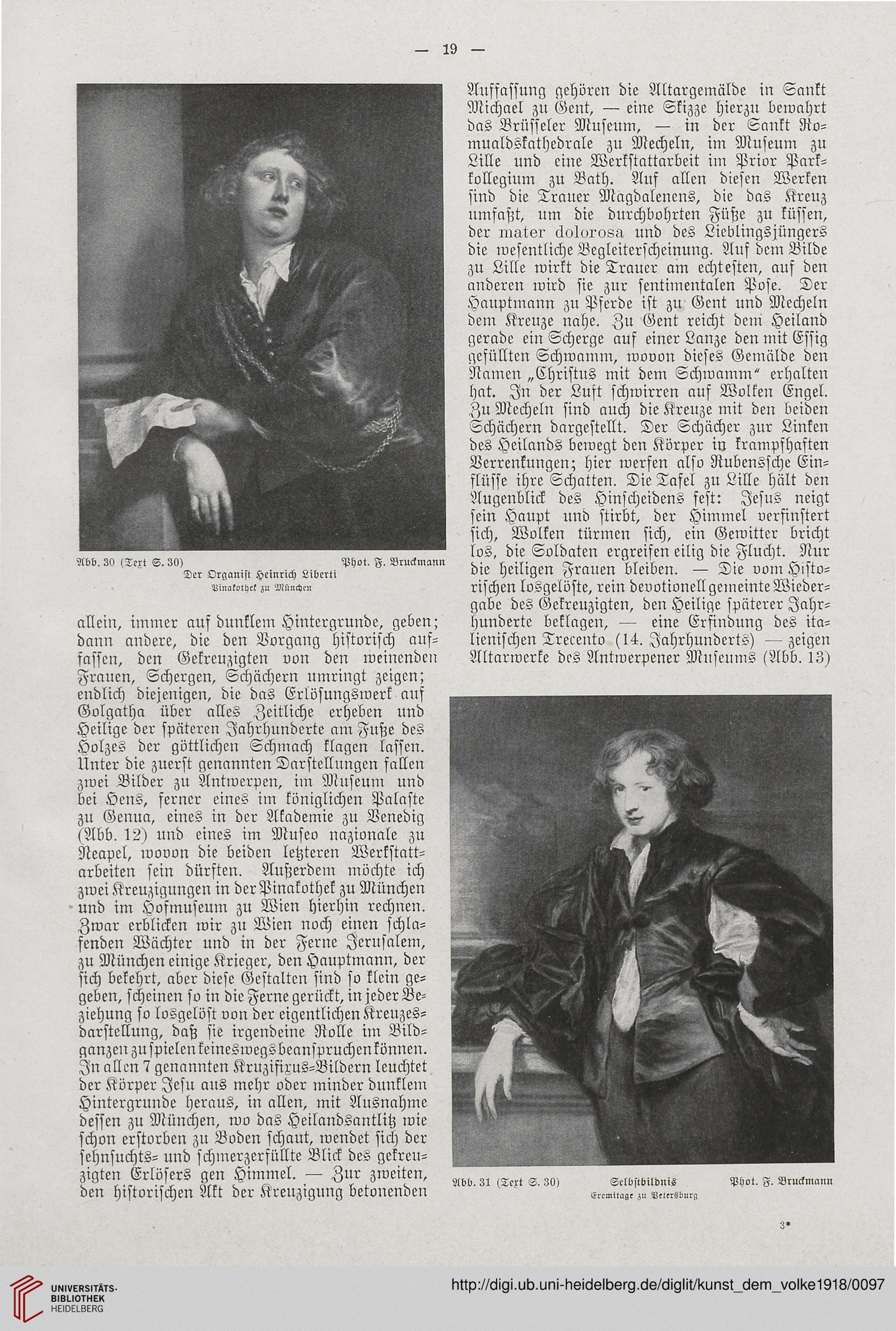

Abb. 30 (Texl S. 30> Phot. F. Bruckmann

Der Organist Heinrich Libcrti

allein, immer auf dunklem Hintergruude, geben;

dauu andere, die deu Vorgaug historisch auf-

fasseu, den Gekreuzigten oon den weinendeu

Frauen, Schergen, Schächern nmringt zeigen;

endlich diejenigen, die das Erlösnngswerk auf

Golgatha über alles Zeitliche erheben nnd

Heilige der späteren Jahrhunderte am Futze des

Holzes der göttlichen Schmach klagen lassen.

Unter die zuerst genannten Darstellungen fallen

zwei Bilder zu Antwerpen, iin Museuin und

bei Dens, ferner eines im königlichen Palaste

zu Genua, eines in der Akademie zu Venedig

(Abb. 12) und eines im Museo nazionale zu

Neapel, ivovon die beiden letzteren Werkstatt-

arbeiten sein dürften. Autzerdem möchte ich

zwei Kreuzigungen in derPinakothek zu München

und im Hofmuseum zu Wien hierhin rechnen.

Zwar erblicken wir zu Wien noch einen schla-

fenden Wächter und in der Ferne Jerusalem,

zu München einige Krieger, den Hauptmann, der

sich bekehrt, aber diese Gestalten sind so klein ge-

geben, scheinen so in dieFernegerückt, injederBe-

ziehung so losgelöst von der eigentlichen Kreuzes-

darstellung, datz sie irgendeine Rolle im Bild-

ganzenzuspielenkeineswegsbeanspruchenkönnen.

Jn allen 7 genannten Kruzifixus-Bildern leuchtet

der Körper Jesu aus mehr oder minder dunklem

Hintergrunde heraus, in allen, mit Ausnahme

dessen zu München, wo das Heilandsantlitz wie

schon erstorben zu Boden schaut, wendet sich der

sehnsuchts- und schmerzerfüllte Blick des gekreu-

zigten Erlösers gen Himmel. — Zur zweiten,

den historischen Akt der Kreuzigung betonenden

Auffassung gehören die Altargemälde in Sankt

Michael zn Gent, — eine Skizze hierzu bewahrt

das Brüsseler Museum, — in der Sankt Ro-

mualdskathedrale zu Mecheln, im Museum zu

Lille und eine Werkstattarbeit im Prior Park-

kollegium zu Bath. Auf allen diesen Werken

sind die Trauer Magdalenens, die das Kreuz

umfatzt, um die durchbohrten Fütze zu küssen,

der inntar äoloro8n. und des Lieblingsjüngers

die wesentliche Begleiterscheinung. Auf dem Bilde

zu Lille wirkt die Trauer am echtesten, auf den

anderen wird sie zur sentimentalen Pose. Der

Hauptmann zu Pferde ist zu Gent und Mecheln

dem Kreuze nahe. Zu Gent reicht dem Heiland

gerade ein Scherge auf einer Lanze den mit Essig

gefüllten Schwamm, wovon dieses Gemälde den

Namen „Christus mit dem Schwamm" erhalten

hat. Jn der Lust schwirren auf Wolken Engel.

Zu Mecheln sind auch die Kreuze mit den beiden

Schächern dargestellt. Der Schächer zur Linken

des Heilands bewegt den Körper in krampshaften

Verrenkungen; hier werfen also Rubenssche Ein-

flüsse ihre Schatten. Die Tafel zu Lille hält den

Augenblick des Hinscheidens fest: Jesus neigt

sein Haupt und stirbt, der Himmel verfinstert

sich, Wolken türmen sich, ein Gewitter bricht

los, die Soldaten ergreifen eilig die Flucht. Nur

die heiligen Frauen bleiben. — Die vom Histo-

rischen losgelöste, rein devotionellgemeinteWieder-

gabe des Gekreuzigten, den Heilige späterer Jahr-

hunderte beklagen, — eine Erfindung des ita-

lienischen Trecento (14. Jahrhundcrts) —zeigen

Altarwerke des Antwerpener Mnseums (Abb. 13)

Abb. 31 (Tcxt S. 30) Sclbstbildnis Phot. F. Bruckmami

S>

Abb. 30 (Texl S. 30> Phot. F. Bruckmann

Der Organist Heinrich Libcrti

allein, immer auf dunklem Hintergruude, geben;

dauu andere, die deu Vorgaug historisch auf-

fasseu, den Gekreuzigten oon den weinendeu

Frauen, Schergen, Schächern nmringt zeigen;

endlich diejenigen, die das Erlösnngswerk auf

Golgatha über alles Zeitliche erheben nnd

Heilige der späteren Jahrhunderte am Futze des

Holzes der göttlichen Schmach klagen lassen.

Unter die zuerst genannten Darstellungen fallen

zwei Bilder zu Antwerpen, iin Museuin und

bei Dens, ferner eines im königlichen Palaste

zu Genua, eines in der Akademie zu Venedig

(Abb. 12) und eines im Museo nazionale zu

Neapel, ivovon die beiden letzteren Werkstatt-

arbeiten sein dürften. Autzerdem möchte ich

zwei Kreuzigungen in derPinakothek zu München

und im Hofmuseum zu Wien hierhin rechnen.

Zwar erblicken wir zu Wien noch einen schla-

fenden Wächter und in der Ferne Jerusalem,

zu München einige Krieger, den Hauptmann, der

sich bekehrt, aber diese Gestalten sind so klein ge-

geben, scheinen so in dieFernegerückt, injederBe-

ziehung so losgelöst von der eigentlichen Kreuzes-

darstellung, datz sie irgendeine Rolle im Bild-

ganzenzuspielenkeineswegsbeanspruchenkönnen.

Jn allen 7 genannten Kruzifixus-Bildern leuchtet

der Körper Jesu aus mehr oder minder dunklem

Hintergrunde heraus, in allen, mit Ausnahme

dessen zu München, wo das Heilandsantlitz wie

schon erstorben zu Boden schaut, wendet sich der

sehnsuchts- und schmerzerfüllte Blick des gekreu-

zigten Erlösers gen Himmel. — Zur zweiten,

den historischen Akt der Kreuzigung betonenden

Auffassung gehören die Altargemälde in Sankt

Michael zn Gent, — eine Skizze hierzu bewahrt

das Brüsseler Museum, — in der Sankt Ro-

mualdskathedrale zu Mecheln, im Museum zu

Lille und eine Werkstattarbeit im Prior Park-

kollegium zu Bath. Auf allen diesen Werken

sind die Trauer Magdalenens, die das Kreuz

umfatzt, um die durchbohrten Fütze zu küssen,

der inntar äoloro8n. und des Lieblingsjüngers

die wesentliche Begleiterscheinung. Auf dem Bilde

zu Lille wirkt die Trauer am echtesten, auf den

anderen wird sie zur sentimentalen Pose. Der

Hauptmann zu Pferde ist zu Gent und Mecheln

dem Kreuze nahe. Zu Gent reicht dem Heiland

gerade ein Scherge auf einer Lanze den mit Essig

gefüllten Schwamm, wovon dieses Gemälde den

Namen „Christus mit dem Schwamm" erhalten

hat. Jn der Lust schwirren auf Wolken Engel.

Zu Mecheln sind auch die Kreuze mit den beiden

Schächern dargestellt. Der Schächer zur Linken

des Heilands bewegt den Körper in krampshaften

Verrenkungen; hier werfen also Rubenssche Ein-

flüsse ihre Schatten. Die Tafel zu Lille hält den

Augenblick des Hinscheidens fest: Jesus neigt

sein Haupt und stirbt, der Himmel verfinstert

sich, Wolken türmen sich, ein Gewitter bricht

los, die Soldaten ergreifen eilig die Flucht. Nur

die heiligen Frauen bleiben. — Die vom Histo-

rischen losgelöste, rein devotionellgemeinteWieder-

gabe des Gekreuzigten, den Heilige späterer Jahr-

hunderte beklagen, — eine Erfindung des ita-

lienischen Trecento (14. Jahrhundcrts) —zeigen

Altarwerke des Antwerpener Mnseums (Abb. 13)

Abb. 31 (Tcxt S. 30) Sclbstbildnis Phot. F. Bruckmami

S>