17

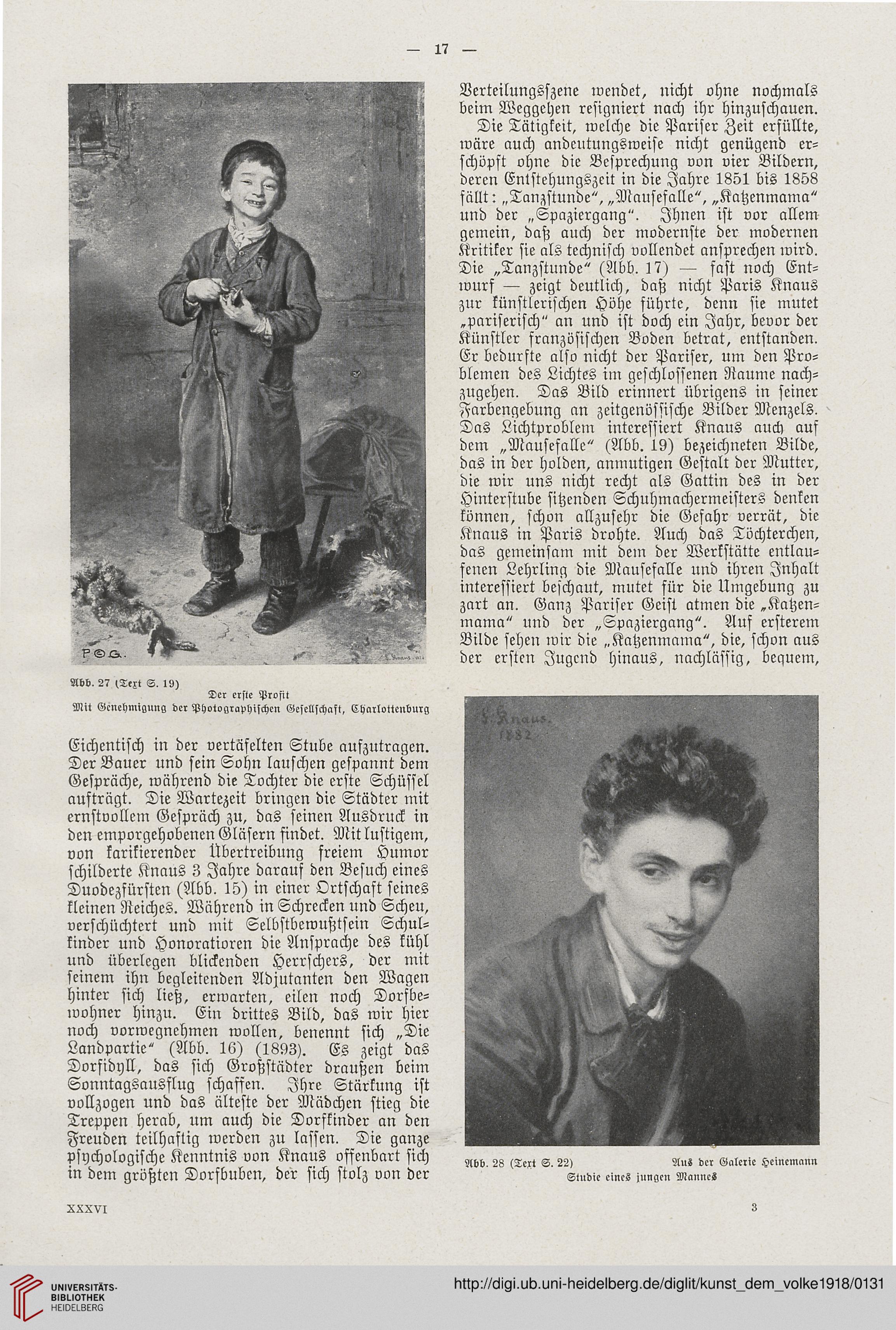

Abb. 27 (Text S. 19)

Dcr erste Profit

Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft. Charlottcnburg

Eichentisch in der vertäfelten Stube aufzutragen.

Der Bauer und sein Sohn lauschen gespannt dem

Gespräche, während die Tochter die erste Schiissel

aufträgt. Die Wartezeit bringen die Städter mit

ernstvollem Gespräch zu, das seinen Ausdruck in

den emporgehobenen Gläsern findet. Mit lustigem,

von karikierender Ubertreibung freiem Humor

schilderte Knans 3 Jahre darauf den Besuch eines

Duodezfürsten (Abb. 15) in einer Ortschaft seines

kleinen Reiches. Während in Schrecken und Scheu,

verschüchtert und mit Selbstbewußtsein Schul-

kinder und Honoratioren die Ansprache des kühl

und überlegen blickenden Herrschers, der mit

seinem ihn begleitenden Adjutanten den Wagen

hinter sich ließ, erwarten, eilen noch Dorfbe-

wohner hinzu. Ein drittes Bild, das wir hier

noch vorwegnehmen wollen, benennt sich „Die

Landpartie" (Abb. 16) (1893). Es zeigt das

Dorfidyll, das sich Großstädter draußen beim

Sonntagsausflug schaffen. Jhre Stärkung ist

vollzogen und das älteste der Mädchen stieg die

Treppen herab, nm auch die Dorfkinder an den

Freuden teilhaftig werden zu lassen. Die ganze

psychologische Kenntnis von Knaus offenbart sich

in dem größten Dorfbuben, der sich stolz von der

Verteilungsszene wendet, nicht ohne nochmals

beim Weggehen resigniert nach ihr hinzuschauen.

Die Tätigkeit, welche die Pariser Zeit erfüllte,

wäre auch andeutungsweise nicht genügend er-

schöpft ohne die Besprechung von vier Bildern,

deren Entstehungszeit in die Jahre 1851 bis 1858

fällt: „Tanzstunde", „Mausefalle", „Katzenmama"

und der „Spaziergang". Jhnen ist vor allem

gemein, daß auch der modernste der modernen

Kritiker sie als technisch vollendet ansprechen wird.

Die „Tanzstunde" (Abb. 17) — fast noch Ent-

wurf — zeigt deutlich, daß nicht Paris Knaus

zur künstlerischen Höhe führtc, denn sie mutet

„pariserisch" an und ist doch ein Jahr, bevor der

Künstler französischen Boden betrat, entstanden.

Er bedurfte also nicht der Pariser, um den Pro-

blemen des Lichtes im geschlossenen Raume nach-

zugehen. Das Bild erinnert übrigens in seiner

Farbengebung an zeitgenössische Bilder Menzels.

Das Lichtproblem interessiert Knaus auch auf

dem „Mausefalle" (Abb. 19) bezeichneten Bilde,

das in der holden, anmutigen Gestalt der Mutter,

die wir uns nicht recht als Gattin des in der

Hinterstube sitzenden Schuhmachermeisters denken

können, schon allzusehr die Gefahr verrät, die

Knaus in Paris drohte. Auch das Töchterchen,

das gemeinsam mit dem der Werkstätte entlau-

fenen Lehrling die Mausefalle und ihren Jnhalt

interessiert beschaut, mutet für die Umgebung zu

zart an. Ganz Pariser Geist atmen die „Katzen-

mama" und der „Spaziergang". Auf ersterem

Bilde sehen wir die „Katzenmama", die, schon aus

der erstcn Jugcnd hinaus, nachlässig, bequem.

Abb. 28 (Text S. 22) Aus dcr Galeiie Heinemann

Siudie eincs jungcn ManncL

XXXVI

3

Abb. 27 (Text S. 19)

Dcr erste Profit

Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft. Charlottcnburg

Eichentisch in der vertäfelten Stube aufzutragen.

Der Bauer und sein Sohn lauschen gespannt dem

Gespräche, während die Tochter die erste Schiissel

aufträgt. Die Wartezeit bringen die Städter mit

ernstvollem Gespräch zu, das seinen Ausdruck in

den emporgehobenen Gläsern findet. Mit lustigem,

von karikierender Ubertreibung freiem Humor

schilderte Knans 3 Jahre darauf den Besuch eines

Duodezfürsten (Abb. 15) in einer Ortschaft seines

kleinen Reiches. Während in Schrecken und Scheu,

verschüchtert und mit Selbstbewußtsein Schul-

kinder und Honoratioren die Ansprache des kühl

und überlegen blickenden Herrschers, der mit

seinem ihn begleitenden Adjutanten den Wagen

hinter sich ließ, erwarten, eilen noch Dorfbe-

wohner hinzu. Ein drittes Bild, das wir hier

noch vorwegnehmen wollen, benennt sich „Die

Landpartie" (Abb. 16) (1893). Es zeigt das

Dorfidyll, das sich Großstädter draußen beim

Sonntagsausflug schaffen. Jhre Stärkung ist

vollzogen und das älteste der Mädchen stieg die

Treppen herab, nm auch die Dorfkinder an den

Freuden teilhaftig werden zu lassen. Die ganze

psychologische Kenntnis von Knaus offenbart sich

in dem größten Dorfbuben, der sich stolz von der

Verteilungsszene wendet, nicht ohne nochmals

beim Weggehen resigniert nach ihr hinzuschauen.

Die Tätigkeit, welche die Pariser Zeit erfüllte,

wäre auch andeutungsweise nicht genügend er-

schöpft ohne die Besprechung von vier Bildern,

deren Entstehungszeit in die Jahre 1851 bis 1858

fällt: „Tanzstunde", „Mausefalle", „Katzenmama"

und der „Spaziergang". Jhnen ist vor allem

gemein, daß auch der modernste der modernen

Kritiker sie als technisch vollendet ansprechen wird.

Die „Tanzstunde" (Abb. 17) — fast noch Ent-

wurf — zeigt deutlich, daß nicht Paris Knaus

zur künstlerischen Höhe führtc, denn sie mutet

„pariserisch" an und ist doch ein Jahr, bevor der

Künstler französischen Boden betrat, entstanden.

Er bedurfte also nicht der Pariser, um den Pro-

blemen des Lichtes im geschlossenen Raume nach-

zugehen. Das Bild erinnert übrigens in seiner

Farbengebung an zeitgenössische Bilder Menzels.

Das Lichtproblem interessiert Knaus auch auf

dem „Mausefalle" (Abb. 19) bezeichneten Bilde,

das in der holden, anmutigen Gestalt der Mutter,

die wir uns nicht recht als Gattin des in der

Hinterstube sitzenden Schuhmachermeisters denken

können, schon allzusehr die Gefahr verrät, die

Knaus in Paris drohte. Auch das Töchterchen,

das gemeinsam mit dem der Werkstätte entlau-

fenen Lehrling die Mausefalle und ihren Jnhalt

interessiert beschaut, mutet für die Umgebung zu

zart an. Ganz Pariser Geist atmen die „Katzen-

mama" und der „Spaziergang". Auf ersterem

Bilde sehen wir die „Katzenmama", die, schon aus

der erstcn Jugcnd hinaus, nachlässig, bequem.

Abb. 28 (Text S. 22) Aus dcr Galeiie Heinemann

Siudie eincs jungcn ManncL

XXXVI

3