19

mit beginnendem Fettansatz, eine Katze auf dem

Schoß liebkost, mährend eine andcre auf die

Schulter klettert. Der „Spaziergang" (Abb. 18)

zeigt ein Pariser Kind, das in Begleitung ciner

Bonne und gefolgt von einem gnomhaften Diener

feinzüchtig sich in einem Park ergeht.

Wie bereits angedeutet, kehrte Knaus 1860 nach

Deutschland zurück. Zwei Jahre lebte er in Wies-

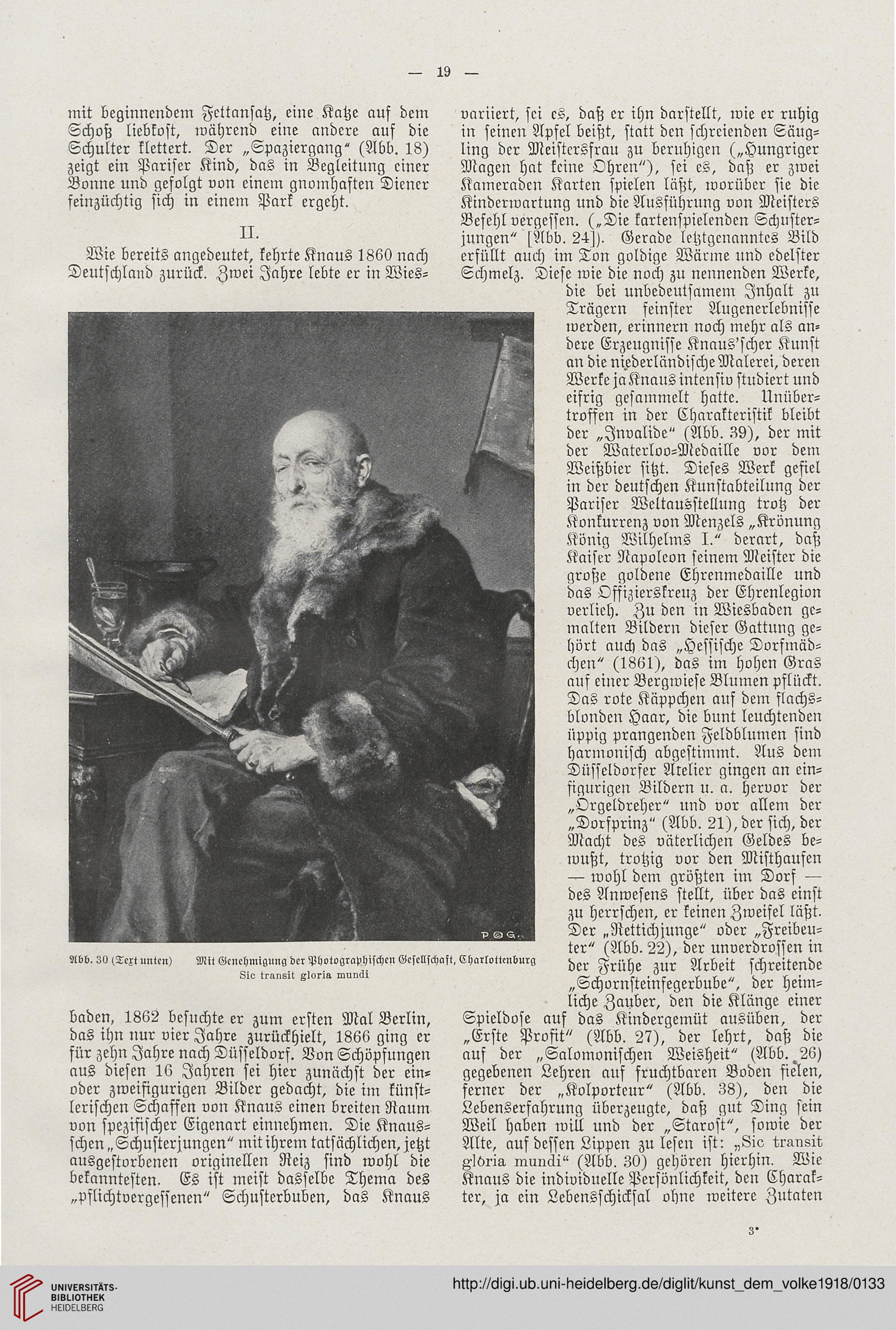

Slbb. 30 (Text unten) Mit Gcnehmigung der Photographischcn Gesellschaft, Charlottenburg

8Le transit Zloria mnnäi

baden, 1862 besuchte er zum ersten Mal Berlin,

das ihn nur vier Jahre zurückhielt, 1866 ging er

für zehn Jahre nach Düsfeldorf. Von Schöpfungen

aus diesen 16 Jahren fei hier zunächst der ein-

oder zweifigurigen Bilder gedacht, die im künst-

lerischen Schaffen von Knaus einen breiten Raum

von spezifischer Eigenart einnehmen. Die Knaus-

schen „ Schusterjungen" mit ihrem tatsächlichen, jetzt

ausgestorbenen originellen Reiz sind wohl die

bekanntesten. Es ist meist dasselbe Thema des

„pflichtvergessenen" Schusterbuben, das Knaus

variiert, sei es, daß er ihn darstellt, wie er ruhig

in seinen Apfel beißt, ftatt den schreienden Säug-

ling der Meistersfrau zu beruhigen („Hungriger

Magen hat kcine Ohren"), sei es, daß er zwei

Kameraden Karten spielen läßt, worüber sie die

Kinderwartung und die Ausführung von Meisters

Besehl vergessen. („Die kartenspielenden Schuster-

jungen" sAbb. 24j). Gerade letztgenanntes Bild

erfüllt auch im Ton goldige Wärme und edelster

Schmelz. Diese wie die nock) zu nennenden Werke,

die bei unbedeutsamem Jnhalt zu

Trägern feinster Augenerlebnisse

werden, erinnern noch mehr als an-

dere Erzeugnisse Knaus'scher Kunst

an die njederländischeMalerei, deren

WerkejaKnaus intensiv studiert und

eifrig gesammelt hatte. Unüber-

troffen in der Charakteristik bleibt

der „Jnvalide" (Abb. 39), der mit

der Waterloo-Medaille vor dem

Weißbier sitzt. Dieses Werk gefiel

in der deutschen Kunstabteilung der

Pariser Weltausstellung trotz der

Konkurrenz von Menzels „Krönung

König Wilhelms I." derart, daß

Kaiser Napoleon seinem Meister die

große goldene Ehrenmedaille und

das Offizierskreuz der Ehrenlegion

verlieh. Zu den in Wiesbaden ge-

malten Bildern dieser Gattung ge-

hört auch das „Hessische Dorfmäd-

chen" (1861), das im hohen Gras

auf einer Bergwiese Blumen pflückt.

Das rote Käppchen auf dem flachs-

blonden Haar, die bunt leuchtenden

üppig prangenden Feldblumen sind

harmonisch abgestimmt. Aus dem

Düsseldorfer Arelier gingen an ein-

figurigen Bildern u. a. hervor der

„Orgeldreher" und vor allem der

„Dorfprinz" (Abb. 21),der sich, der

Macht des väterlichen Geldes be-

wußt, trotzig vor den Misthaufen

— wohl dem größten im Dorf —

des Anwesens stellt, über das einst

zu herrschen, er keinen Zweifel läßt.

Der „Rettichjunge" oder „Freibeu-

ter" (Abb. 22), der unverdrossen in

der Frühe zur Arbeit schreitende

„Schornsteinfegerbube", der heim-

liche Zauber, den die Klänge einer

Spieldose auf das Kindergemüt ausüben, der

„Erste Profit" (Abb. 27), der lehrt, daß die

auf der „Salomonischen Weisheit" (Abb.^26)

gegebenen Lehren auf fruchtbaren Boden fiAen,

ferner der „Kolporteur" (Abb. 38), den die

Lebenserfahrung überzeugte, daß gut Ding sein

Weil haben will und der „Starost", sowie der

Alte, auf dessen Lippen zu lesen ist: „8io trav8it

Alüria manäi" (Abb. 30) gehören hierhin. Wie

Knaus die individuelle Persönlichkeit, den Charak-

ter, ja ein Lebensschicksal ohne weitere Zutaten

s-

mit beginnendem Fettansatz, eine Katze auf dem

Schoß liebkost, mährend eine andcre auf die

Schulter klettert. Der „Spaziergang" (Abb. 18)

zeigt ein Pariser Kind, das in Begleitung ciner

Bonne und gefolgt von einem gnomhaften Diener

feinzüchtig sich in einem Park ergeht.

Wie bereits angedeutet, kehrte Knaus 1860 nach

Deutschland zurück. Zwei Jahre lebte er in Wies-

Slbb. 30 (Text unten) Mit Gcnehmigung der Photographischcn Gesellschaft, Charlottenburg

8Le transit Zloria mnnäi

baden, 1862 besuchte er zum ersten Mal Berlin,

das ihn nur vier Jahre zurückhielt, 1866 ging er

für zehn Jahre nach Düsfeldorf. Von Schöpfungen

aus diesen 16 Jahren fei hier zunächst der ein-

oder zweifigurigen Bilder gedacht, die im künst-

lerischen Schaffen von Knaus einen breiten Raum

von spezifischer Eigenart einnehmen. Die Knaus-

schen „ Schusterjungen" mit ihrem tatsächlichen, jetzt

ausgestorbenen originellen Reiz sind wohl die

bekanntesten. Es ist meist dasselbe Thema des

„pflichtvergessenen" Schusterbuben, das Knaus

variiert, sei es, daß er ihn darstellt, wie er ruhig

in seinen Apfel beißt, ftatt den schreienden Säug-

ling der Meistersfrau zu beruhigen („Hungriger

Magen hat kcine Ohren"), sei es, daß er zwei

Kameraden Karten spielen läßt, worüber sie die

Kinderwartung und die Ausführung von Meisters

Besehl vergessen. („Die kartenspielenden Schuster-

jungen" sAbb. 24j). Gerade letztgenanntes Bild

erfüllt auch im Ton goldige Wärme und edelster

Schmelz. Diese wie die nock) zu nennenden Werke,

die bei unbedeutsamem Jnhalt zu

Trägern feinster Augenerlebnisse

werden, erinnern noch mehr als an-

dere Erzeugnisse Knaus'scher Kunst

an die njederländischeMalerei, deren

WerkejaKnaus intensiv studiert und

eifrig gesammelt hatte. Unüber-

troffen in der Charakteristik bleibt

der „Jnvalide" (Abb. 39), der mit

der Waterloo-Medaille vor dem

Weißbier sitzt. Dieses Werk gefiel

in der deutschen Kunstabteilung der

Pariser Weltausstellung trotz der

Konkurrenz von Menzels „Krönung

König Wilhelms I." derart, daß

Kaiser Napoleon seinem Meister die

große goldene Ehrenmedaille und

das Offizierskreuz der Ehrenlegion

verlieh. Zu den in Wiesbaden ge-

malten Bildern dieser Gattung ge-

hört auch das „Hessische Dorfmäd-

chen" (1861), das im hohen Gras

auf einer Bergwiese Blumen pflückt.

Das rote Käppchen auf dem flachs-

blonden Haar, die bunt leuchtenden

üppig prangenden Feldblumen sind

harmonisch abgestimmt. Aus dem

Düsseldorfer Arelier gingen an ein-

figurigen Bildern u. a. hervor der

„Orgeldreher" und vor allem der

„Dorfprinz" (Abb. 21),der sich, der

Macht des väterlichen Geldes be-

wußt, trotzig vor den Misthaufen

— wohl dem größten im Dorf —

des Anwesens stellt, über das einst

zu herrschen, er keinen Zweifel läßt.

Der „Rettichjunge" oder „Freibeu-

ter" (Abb. 22), der unverdrossen in

der Frühe zur Arbeit schreitende

„Schornsteinfegerbube", der heim-

liche Zauber, den die Klänge einer

Spieldose auf das Kindergemüt ausüben, der

„Erste Profit" (Abb. 27), der lehrt, daß die

auf der „Salomonischen Weisheit" (Abb.^26)

gegebenen Lehren auf fruchtbaren Boden fiAen,

ferner der „Kolporteur" (Abb. 38), den die

Lebenserfahrung überzeugte, daß gut Ding sein

Weil haben will und der „Starost", sowie der

Alte, auf dessen Lippen zu lesen ist: „8io trav8it

Alüria manäi" (Abb. 30) gehören hierhin. Wie

Knaus die individuelle Persönlichkeit, den Charak-

ter, ja ein Lebensschicksal ohne weitere Zutaten

s-