38

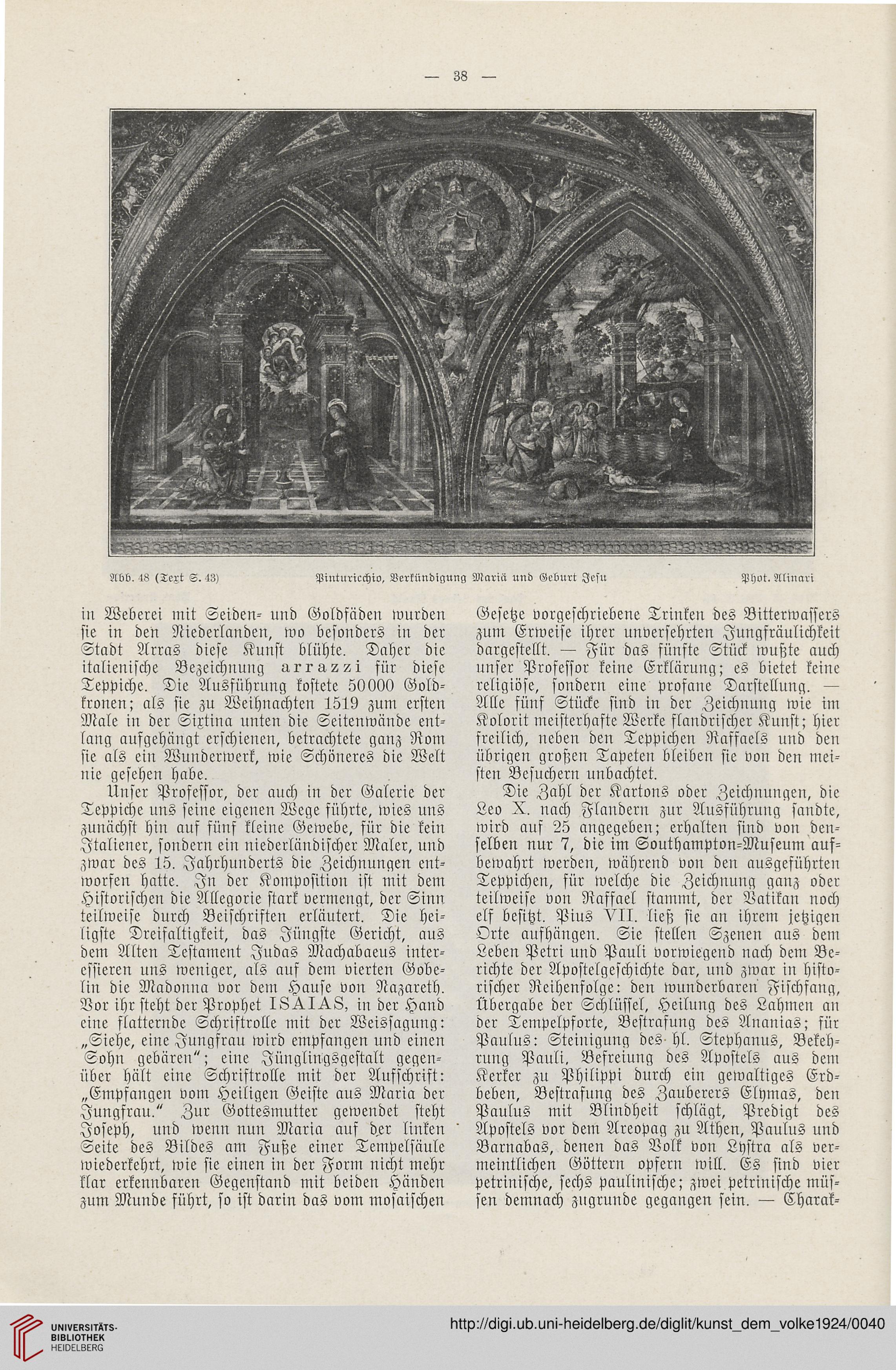

Abb. 48 <Text S. 43) Pinturicchio, Verkiindigung Mariü und Gcburt Jcsu

Phot. Alinari

in Weberei mit Seiden- und Goldfäden wurden

sie in den Niederlanden, wo besoiiders in der

Stadt Arras diese Kunst blühte. Daher die

italienische Bezeichnung urr 9,221 für diese

Teppiche. Die Ausführung kostete 50000 Gold-

kronen; als sie zu Weihnachten 1519 zum ersten

Male in der Sixtina unten die Seitenwände ent-

lang aufgehängt erschienen, betrachtete ganz Rom

sie als ein Wunderwerk, wie Schöneres die Welt

nie gesehen habe.

Unser Professor, der auch in der Galerie der

Teppiche uns seine eigenen Wege führte, wies uns

zunächst hin aus fünf kleine Gewebe, für die kein

Jtaliener, sondern ein niederländischer Maler, und

zwar des 15. Jahrhunderts die Zeichnungen ent-

worfen hatte. Jn der Komposition ist mit dem

Historischen die Allegorie stark vermengt, der Sinn

teilweise durch Beischriften erläutert. Die hei-

ligste Dreifaltigkeit, das Jüngste Gericht, aus

dem Alten Testament Judas Machabaeus inter-

essieren uns weniger, als auf dem vierten Gobe-

lin die Madonna vor dem Hause von Nazareth.

Vor ihr steht der Prophet I8XIV8, in der Hand

eine flatternde Schristrolle mit der Weissagung:

„Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen

Sohn gebären"; eine Jünglingsgestalt gegen-

über hält eine Schriftrolle mit der Aufschrift:

„Empfangen vom Heiligen Geiste aus Maria der

Jungfrau." Zur Gottesmutter gewendet steht

Joseph, und wenn nun Maria auf ster linken

Seite des Bildes am Fuße einer Tempelsäule

wiederkehrt, wie sie einen in der Form nicht mehr

klar erkennbaren Gegenstand mit beiden Hlinden

zum Munde führt, so ist darin das vom mosaischen

Gesetze vorgeschriebene Trinken des Bitterwassers

zum Erweise ihrer unversehrten Jungfräulichkeit

dargestellt. — Für das fünfte Stück wußte auch

unser Professor keine Erklärung; es bietet keine

religiöse, sondern eine profane Darstellung. —

Alle fünf Stücke sind in der Zeichnung wie im

Kolorit meisterhafte Werke flandrischer Kunst; hier

freilich, neben den Teppichen Raffaels und den

übrigen großen Tapeten bleiben sie von den mei-

sten Besuchern unbachtet.

Die Zahl der Kartons oder Zeichnungen, die

Leo X. nach Flandern zur Ausführung sandte,

wird auf 25 angegeben; erhalten sind von den-

selben nur 7, die im Southampton-Museum auf-

bewahrt werden, während vou den ausgeführten

Teppichen, für welche die Zeichnung ganz oder

teilweise von Raffael stammt, der Vatikan noch

els besitzt. Pius VII. ließ sie an ihrem jetzigen

Orte aufhängen. Sie stellen Szenen aus dem

Leben Petri und Pauli vorwiegend nach dem Be-

richte der Apostelgeschichte dar, und zwar in histo-

rischer Reihenfolge: den wunderbaren Fischfang,

Übergabe der Schlüssel, Heilung des Lahmen an

der Tempelpforte, Bestrafung des Ananias; für

Paulus: Steinigung des hl. Stephanus, Bekeh-

rung Pauli. Befreiung des Apostels aus dem

Kerker zu Philippi durch ein gewaltiges Erd-

beben, Bestrafung des Zauberers Elymas, den

Paulus mit Blindheit schlägt, Predigt des

Apostels vor dem Areopag zu Athen, Paulus und

Barnabas, denen das Volk von Lystra als ver-

meintlichen Göttern opfern will. Es sind vier

petrinische, sechs paulinische; zwei petrinische müs-

sen demnach ztigrunde gegangen sein. — Charak-

Abb. 48 <Text S. 43) Pinturicchio, Verkiindigung Mariü und Gcburt Jcsu

Phot. Alinari

in Weberei mit Seiden- und Goldfäden wurden

sie in den Niederlanden, wo besoiiders in der

Stadt Arras diese Kunst blühte. Daher die

italienische Bezeichnung urr 9,221 für diese

Teppiche. Die Ausführung kostete 50000 Gold-

kronen; als sie zu Weihnachten 1519 zum ersten

Male in der Sixtina unten die Seitenwände ent-

lang aufgehängt erschienen, betrachtete ganz Rom

sie als ein Wunderwerk, wie Schöneres die Welt

nie gesehen habe.

Unser Professor, der auch in der Galerie der

Teppiche uns seine eigenen Wege führte, wies uns

zunächst hin aus fünf kleine Gewebe, für die kein

Jtaliener, sondern ein niederländischer Maler, und

zwar des 15. Jahrhunderts die Zeichnungen ent-

worfen hatte. Jn der Komposition ist mit dem

Historischen die Allegorie stark vermengt, der Sinn

teilweise durch Beischriften erläutert. Die hei-

ligste Dreifaltigkeit, das Jüngste Gericht, aus

dem Alten Testament Judas Machabaeus inter-

essieren uns weniger, als auf dem vierten Gobe-

lin die Madonna vor dem Hause von Nazareth.

Vor ihr steht der Prophet I8XIV8, in der Hand

eine flatternde Schristrolle mit der Weissagung:

„Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen

Sohn gebären"; eine Jünglingsgestalt gegen-

über hält eine Schriftrolle mit der Aufschrift:

„Empfangen vom Heiligen Geiste aus Maria der

Jungfrau." Zur Gottesmutter gewendet steht

Joseph, und wenn nun Maria auf ster linken

Seite des Bildes am Fuße einer Tempelsäule

wiederkehrt, wie sie einen in der Form nicht mehr

klar erkennbaren Gegenstand mit beiden Hlinden

zum Munde führt, so ist darin das vom mosaischen

Gesetze vorgeschriebene Trinken des Bitterwassers

zum Erweise ihrer unversehrten Jungfräulichkeit

dargestellt. — Für das fünfte Stück wußte auch

unser Professor keine Erklärung; es bietet keine

religiöse, sondern eine profane Darstellung. —

Alle fünf Stücke sind in der Zeichnung wie im

Kolorit meisterhafte Werke flandrischer Kunst; hier

freilich, neben den Teppichen Raffaels und den

übrigen großen Tapeten bleiben sie von den mei-

sten Besuchern unbachtet.

Die Zahl der Kartons oder Zeichnungen, die

Leo X. nach Flandern zur Ausführung sandte,

wird auf 25 angegeben; erhalten sind von den-

selben nur 7, die im Southampton-Museum auf-

bewahrt werden, während vou den ausgeführten

Teppichen, für welche die Zeichnung ganz oder

teilweise von Raffael stammt, der Vatikan noch

els besitzt. Pius VII. ließ sie an ihrem jetzigen

Orte aufhängen. Sie stellen Szenen aus dem

Leben Petri und Pauli vorwiegend nach dem Be-

richte der Apostelgeschichte dar, und zwar in histo-

rischer Reihenfolge: den wunderbaren Fischfang,

Übergabe der Schlüssel, Heilung des Lahmen an

der Tempelpforte, Bestrafung des Ananias; für

Paulus: Steinigung des hl. Stephanus, Bekeh-

rung Pauli. Befreiung des Apostels aus dem

Kerker zu Philippi durch ein gewaltiges Erd-

beben, Bestrafung des Zauberers Elymas, den

Paulus mit Blindheit schlägt, Predigt des

Apostels vor dem Areopag zu Athen, Paulus und

Barnabas, denen das Volk von Lystra als ver-

meintlichen Göttern opfern will. Es sind vier

petrinische, sechs paulinische; zwei petrinische müs-

sen demnach ztigrunde gegangen sein. — Charak-